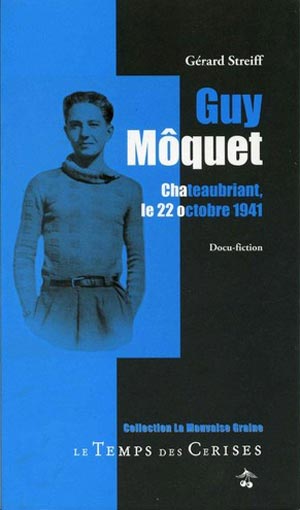

Guy Môquet

Chtateaubriant, le 22 octobre 1941

Gérard Streiff

Docu-fiction

Chapitre un

8h00

On dirait qu’il neige. D’un geste vif, Guy efface la légère buée sur la vitre. De la neige, déjà ? En octobre ? Le garçon, étonné, écarquille les yeux, colle son visage à la fenêtre. Il est prêt à réveiller la chambrée pour annoncer la nouvelle. En fait, ce n’est que du givre. Le spectacle l’intrigue. C’est comme si on avait posé pendant la nuit une immense moquette blanche sur le pré qui s’étend devant les baraquements. Il fait drôlement frisquet ce matin. Le froid s’engouffre par les ouvertures du baraquement. Heureusement qu’il a pu se procurer plusieurs couvertures pour la nuit sinon il serait frigorifié. Il s’amuse à écrire sur l’éphémère tableau embué des lettres, O.D.E.T.T…. mais il entend du bruit derrière lui et essuie aussitôt le message.

Guy est un garçon élancé, aux traits fins, la chevelure abondante et légèrement ondulée, le front large, les yeux plissés et vifs, un regard clair, comme son père, le nez menu comme les oreilles, la bouche moqueuse mais deux plis aux coins des lèvres donnent un brin de gravité, ou d’amertume, à ce visage d’enfant, un air décidé aussi. Un long cou prolonge son corps sportif. Il porte un pull-over gris à longues manches que lui a tricoté Juliette, sa mère, à large encolure avec des motifs carrés en surimpression et un pantalon à pinces un peu fripé mais il a fière allure.

Sur des châlits étroits, ses compagnons, une quarantaine de détenus, dorment encore pour la plupart, certains gesticulent, d’autres toussent ou grognent dans leur sommeil, Il y a belle lurette que Guy n’a plus connu de lit, de vrai lit.

Le jeune homme a passé une mauvaise nuit. Sans doute à cause de ces élancements violents que provoque une mauvaise dent depuis quelque temps. Les rares moments où il s’est assoupi, il a été poursuivi par des rêves étranges, heureux et inquiétants à la fois. Il n’en a pas gardé un souvenir très précis, il lui semble simplement qu’il jouait avec ses amis Henri et Lucien sur les "fortifs", porte de Clichy alors que tout près d’eux paradaient des hommes en noir, casqués, harnachés, bottés, armés, sorte de gros insectes, des scarabées géants qui ne lui disaient rien de bon. Porte de Clichy, Paris, la vie d’avant la guerre : comme cela semble loin tout ça.

Guy contemple le camp. Il lui trouve ce matin quelque chose de changé mais il n’arrive pas à dire de quoi il s’agit au juste. Sa baraque, la numéro 10, est à une extrémité du site, à l’exact opposé de l’entrée avec son corps de garde et les installations où se tiennent les gendarmes. Les maisonnettes de bois, une trentaine, posées sur pilotis, sont à leur place, bien sûr, encadrant une vaste esplanade, un pré en fait ; c’est comme si elles formaient une sorte de U majuscule, avec une dizaine de bâtisses de chaque côté de la lettre. La petite palissade qui sépare les baraques des hommes de celle des femmes, et plus loin la double rangée de barbelés qui clôture le camp sont toujours là, elles aussi, tout comme les miradors, surmontés de quelques corneilles. C’est bien le camp de Choisel, à l’entrée de Chateaubriant, que Guy retrouve là ; en cinq mois, il a eu le temps d’en faire le tour, de se familiariser avec les cuisines et l’infirmerie, l’économat ou le lavoir, le mitard et les WC, et même la piste de sport. Et pourtant ce matin ce paysage présente un aspect inattendu.

Certes le tapis de givre donne à cette prison à ciel ouvert un coup de propre, d’insolite, d’imprévu. C’est comme si on avait inversé les couleurs. Un peu comme le négatif d’une photo où les parties sombres, le pré notamment, plutôt boueux ces derniers jours, auraient pris tout à coup un aspect lumineux et où les éléments plus clairs, comme les façades, seraient du coup grisés, repoussés dans l’ombre. Mais ce ne sont pas seulement ces nouveaux tons qui apportent au camp, ce mercredi 22 octobre 1941, un air inattendu,, une expression anormale. Guy ne parvient pas à s’expliquer cette modification et cela finit par le troubler. Qu’est ce qui cloche ?

Puis il réalise : c’est le silence ! Un silence tout à fait inhabituel pèse sur le camp. D’ordinaire, même à cette heure, une petite animation y règne. Des portes de baraques couinent, on entend de premiers bruits de casseroles entrechoquées, des détenus se croisent pour la corvée de repas, le "bouteillon" comme on dit, et se saluent ; parfois des gendarmes poussent des coups gueule. Les prisonniers les plus courageux se livrent à des exercices de gymnastique ou de marche, sous la direction d’Auguste Delaune, Guy y participe volontiers.

Mais ce matin, rien de tout cela ne se passe. Les portes restent closes ; la cuisine est muette ; personne pour traverser la cour, les gardes se taisent, les sportifs se cachent. Même les corbeaux évitent de croasser.

Un calme étrange persiste, un silence lourd, comme si le camp tardait à se réveiller, comme si on s’était donné le mot, que planait une sorte de consigne. Mais laquelle ? Arrêter le temps ? Faire le mort ? Eviter le pire ? Etre aux aguets ? Attendre ? Mais quoi ? C’est vrai que les détenus ont été consignés dans leur carrée depuis la veille, à dix neuf heures, jusqu’à ce matin, neuf heures.

Guy se rappelle alors d’une série d’événements qui sont venus perturber ces derniers jours le train-train de la vie en prison, des incidents auxquels il n’avait pas trop prêté attention sur le moment. Lundi après midi, il y a eu la visite, très bruyante elle, de trois officiers allemands. Ils déambulèrent entre les baraques, accompagnés de cette ordure de Touya, le chef des gendarmes, en éructant et en faisant de grands gestes. Hier la direction a annulé la distribution de courrier, tant espérée des détenus, celle des colis aussi. Et lors de l’extinction des feux, des soldats allemands ont, pour la seconde fois, pris la relève des gendarmes français pour garder Choisel. Ces matons semblaient particulièrement nerveux, l’un d’eux a même tiré sur la baraque hier soir. La balle a carrément traversé les planches et s’est fichée dans la charpente. Personne heureusement n’a été touché. Pourquoi cette hargne ? L’a-t-on entendu jouer de l’harmonica ? le gardien a-t-il cru voir de la lumière ? Ou a-t-il agi par plaisir sadique, tout simplement, histoire de faire peur ?

Décidément, cette sorte d’immobilité qui fige à présent le camp ressemble plus au calme d’avant la tempête qu’à un moment d’apaisement.

Tout à l’heure, le garçon voudra en avoir le cœur net. Quand l’autorisation sera donnée de sortir, il se chargera de la corvée de café et quittera la baraque 10 pour rejoindre les cuisines toutes proches. Il trouvera bien quelqu’un pour le mettre au courant. L’air vif le surprendra. Le jeune homme empruntera le chemin de planches qui serpente d’une baraque à l’autre, pour éviter la gadoue des jours de pluie. Ses pas s’imprimeront dans le givre immaculé en craquetant.

Aux cuisines, par chance, il tombera sur Tintin. Trapu, massif, la tignasse superbe, le visage avenant, le sourire goguenard, Tintin est un personnage. La gouaille du titi parisien, un vrai meneur d’hommes, drôle et affectueux à la fois, un batailleur qui ne s’en laisse pas compter mais qui a toujours avec les siens le mot pour réconforter, pour garder le moral. Les autres détenus l’ont choisi pour négocier avec la direction du camp chaque fois qu’il y a un problème, et les problèmes, à Choisel, ce n’est pas ce qui manque. Syndicaliste respecté avant guerre, Tintin connaissait bien Prosper, le père de Guy ; il a pris d’ailleurs le garçon sous son aile.

Mais ce matin, l’homme lui paraîtra plus emprunté. Guy l’interrogera, Tintin hésitera. Le garçon insistera. Tintin sait, il sait toujours tout ce qu’il faut savoir sur la vie du camp, et même hors du camp. L’autre cependant se taira, embarrassé ; il ne révèlera pas à ce gosse qu’il protège ce qu’un gendarme lui aura appris, la veille. Un gendarme qui avait bu pour trouver le courage de lui dire ce qu’il avait à dire. A savoir que les Allemands étaient déchaînés. Qu’ils vont fusiller cinquante otages. Dont trente de Choisel. Aujourd’hui même.

Chapitre deux

10h00

Touya n’est pas rassuré. Il regarde sans le voir un couple de corbeaux qui se chamaille dans le ciel. Le sous lieutenant de gendarmerie se pince machinalement les lèvres, étroites, rajuste son ceinturon, chasse avec sa cravache une poussière imaginaire sur sa manche, consulte sa montre. Il est en perpétuelle agitation. Le képi bien vissé, impeccablement sanglé dans son uniforme, portant des gants de pécari, il veille par dessus tout à préserver ses bottes de la boue. Tout en lui est dur, les traits du visage, sa silhouette longiligne, ses gestes brusques, ses paroles mêmes, saccadées. On dirait que l’expression "sec comme un coup de trique" a été créée pour lui. Non, aujourd’hui, Touya n’est pas rassuré. Il a bien du mal à cacher sa nervosité et il n’aime pas paraître aussi vulnérable. Ce ramassis de rebelles l’exaspère. Pourtant, les rebelles, Touya, il connaît. Il en a déjà maté, plus qu’à son tour. Au camp de Gurs, en Aquitaine, d’où il vient, il a su mettre au pas ces va nu pieds d’espagnols, comme il avait coutume de les appeler. Là bas, il n’avait jamais pu cacher l’insondable dégoût qu’il éprouvait pour ce tas d’anars et d’incendiaires qui avaient fui Franco. L’Espagne en effet avait connu la guerre civile. Les Républicains avaient perdu et s’étaient réfugiés en nombre du côté français des Pyrénées. Aussitôt, on les avait parqués. A Gurs notamment. Et alors ? S’attendaient-ils à être accueillis avec les honneurs ? Jouez hautbois, résonnez musettes ? Et puis quoi, encore ! Ils croyaient peut être nous imposer leur loi ici ? rumine le gendarme. Ils ont du vite déchanter. Avec des gens comme Touya, ils ont compris à qui ils avaient affaire et ont filé doux. C’est dans ce camp que le sous off s’était fait une réputation d’homme à poigne.

Bref le gaillard n’est pas du genre impressionnable. Pourtant, ici, et aujourd’hui surtout, il n’est pas rassuré. Il commence à bien connaître les gars des baraques, Ce sont des malins, des rusés, qui savent affronter l’autorité, des insolents qui ont toujours le mot pour répliquer, l’argument pour pinailler. Si cela ne tenait qu’à lui, il les aurait tous mis au mitard. Ce qu’il ne supporte pas, Touya, c’est l’insondable mépris dans lequel tous ces détenus le tiennent, le dédain qu’il lit dans leur regard, Il ronge cependant son frein car pour lui, diriger le camp de Choisel, c’est une manière de promotion. Il sait qu’on l’a choisi, à Vichy, pour son savoir faire, son sens du devoir, son ardeur au travail. Et le boulot, c’est pas ce qui manque. Le camp ne cesse d’accueillir de nouveaux prisonniers. Au fil des mois, le gendarme a vu défiler toutes sortes de gens. Au début, c’étaient les nomades, romanichels et compagnie, des familles entières, enfants y compris, qu’on a installés ici. Puis sont arrivés ceux qu’on accusait de "marché noir", pas forcément des gros bonnets, eux ils savent toujours passer entre les mailles, mais disons des demi-sels, qui se livraient à des trafics en tout genre. Avec la guerre, on manquait de tout, d’essence, de café, de pain et de chaussures, de tout. Mais, comme par miracle, il y avait toujours des aigrefins pour vous proposer tout ce que vous désiriez à condition d’y mettre le prix. C’était une catégorie de pensionnaires plutôt friquée et toujours bien approvisionnée, même ici ; çà, on pouvait leur faire confiance. Les produits les plus recherchés, les vins plus rares, ils avaient toujours une combine pour se les procurer. A l’occasion, Touya ne s’interdisait pas de faire un petit gueuleton avec eux. Depuis l’automne 1940, cependant, ceux qui débarquent à Choisel sont plutôt des "politiques", des "résistants" comme ils disent. Un mot qui a le don d’énerver le sous-off : résister, s’opposer, désobéir ?! Ça sent le désordre, la pagaille, le bordel, tout ça ! Communistes, syndicalistes, gaullistes, chrétiens ou rien du tout, ils se prétendent tous allergiques à l’occupant ou au Maréchal et ont toujours le mot France à la bouche. Touya se considère aussi français qu’eux mais lui est un français raisonnable. Rai-so-nnable ! Les Allemands ont gagné la guerre, il n’y a pas à revenir là-dessus. Ce sont eux les chefs, maintenant. Non seulement il faut faire avec mais il faut les servir. C’est comme ça et pas autrement, aime répéter le gendarme qui n’a pas, qui n’a jamais eu de toute sa carrière, d’état d’âme. Ceux qui ne jouent pas le jeu ? Tant pis pour eux !

Or dans ce camp, il y en a un paquet qui ne joue pas le jeu, des fortes têtes, des grandes gueules, des cadors. Touya a fait mettre les plus fameux, les plus gradés, des élus, un député, des maires, tous des rouges, des communistes, des syndicalistes, des profs aussi, dans une baraque à part, la 19, la cabane des otages comme on dit. Car il est prévoyant, Touya ; il s’est dit que le jour où il faudrait sévir pour de bon, il aurait sous la main les meneurs. Il n’y aurait plus qu’à se servir.

Et bien ce jour est arrivé, visiblement. Lundi en effet un lieutenant allemand a été tué, par des résistants justement, à Rennes. Aussitôt l’état-major nazi a réclamé en guise de représailles que 50 français soient fusillés. Où les prendre ? A Chateaubriant, naturellement. Militaires allemands et autorités françaises ont fini par se mettre d’accord sur une liste. Touya n’en a pas encore pris connaissance mais, pour sûr, ceux de la 19 vont être dans le lot. Ils l’ont bien cherché.

Ce mercredi matin, le gendarme fait le tour du camp en compagnie du sous-préfet Bernard Lecornu. Drôle de nom que Lecornu. Un petit homme rondouillard, tout boudiné dans un costume sombre à rayures et un gilet soyeux, le visage un peu flasque à demi caché sous un chapeau mou. Un physique à l’exact opposé du gendarme. Il n’y a pas que le chapeau qui soit mou chez lui, pense Touya qui se garde cependant de faire la moindre remarque. Les deux hommes suivent le chemin que devront emprunter tout à l’heure les otages. Le sous off explique au bureaucrate la marche à suivre : il se propose d’aller les chercher, nommément, dans leur carrée respective puis de les réunir dans une baraque vide, la 6 ; là, il les confierait aux nazis ; à eux de les exécuter. Pour hâter leur transfert, on pourrait faire entrer dans le camp les camions allemands ; on laisserait les véhicules stationner juste en face de la baraque choisie. Tout cela devrait se faire sous haute surveillance. Le sous off répète distinctement : SOUS HAUTE SURVEILLANCE. Il reviendra ensuite aux Allemands de traverser Chateaubriant jusqu’à une carrière de sable, à deux kilomètres à peine, où doit avoir lieu la mise à mort.

" L’exécution est prévue en début d’après midi" dit discrètement Touya.

Le sous-préfet acquiesce, le plan prévu lui convient. Bouffi de suffisance, Lecornu trottine aux côtés du gendarme, serrant contre sa poitrine un porte-documents en cuir rouge dont il ne se sépare plus. Il a les bras repliés sur le maroquin comme s’il portait le Saint Graal. Car le sous préfet est détenteur de la liste des otages. C’est lui qui a l’information. Pour le moment il est même le seul ici à savoir. Enfin, avec l’officier allemand bien sûr, à la Kommandantur. Lundi après midi, le Kreiskommandant a tenu en effet à consulter les dossiers de 200 détenus de Choisel. Mais le Ministre de l’intérieur en personne, Pierre Pucheu, a proposé ses services pour aider l’Allemand à faire un bon choix. Et Lecornu a joué les médiateurs. Pas question de prendre n’importe qui, il fallait leur désigner "les plus dangereux et les moins chargés de familles". L’expression est de Lecornu soi même.

Vingt quatre heures de négociations entre le ministre et l’Allemand et, entre eux, Lecornu qui jouait les intemédiaires.

Le grassouillet bureaucrate porte à présent sur son cœur le terrible palmarès. Ce document le brûle, il se sent investi d’une exceptionnelle responsabilité. Si on lui avait dit qu’un jour, lui, modeste fonctionnaire d’une sous préfecture de Bretagne, serait chargé d’un tel secret d’Etat, il ne l’aurait pas cru. Il est dans le secret des dieux, Lecornu, au cœur des conversations, au centre du pouvoir, Il joue dans la cour des grands, un ministre d’un côté, un puissant commandant de l’autre. On fusille celui-ci ? Non, plutôt celui-là ! Il se sent indispensable et il aime ça. Il a son mot à dire, sa pierre à apporter à l’édifice, ou au massacre.

Le sous-prefet a du mal à réprimer une grimace qui est peut-être un sourire. Il n’a pas encore dit à Touya qu’ils seront finalement 27, les fusillés de Chateaubriant. D’autres otages seront pris dans d’autres camps et exécutés par ailleurs, histoire d’ atteindre le chiffre voulu par l’occupant.

" Comment va réagir le camp d’après vous ?"

demande soudain le gros homme au gendarme, ajoutant :

" Vous avez pris vos précautions, j’imagine ?"

Touya le tranquillise ; il opine du chef, cligne des yeux mais sans répondre vraiment. Il n’aime pas, le sous off, qu’un civil vienne lui dire ce qu’il doit faire. Sa devise : Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Il n’a pas attendu les recommandations de Lecornu pour consigner ses gendarmes. Mais en vérité, Touya n’est pas rassuré. Il les connaît, les taulards. Capables de tout. Le responsable du camp a des oreilles qui traînent dans les baraques, quelques prisonniers plus dociles que d’autres viennent parfois lui rapporter ce qui se dit dans les chambrées. Des "tordus" comme on les appelle dans le camp. Il sait par exemple que cette nuit s’est tenue une réunion, à la 19, avec quelques représentants d’autres baraquements. Ces détenus venaient d’être mis au courant des futures exécutions. Un gendarme, paraît-il, aurait mangé le morceau. Touya ne devrait pas tarder à savoir de qui il s’agit et il saura lui faire passer l’envie de parler. Mais le plus incroyable, c’est que la chambrée en question, pourtant informée de la terrible nouvelle, avait tenu, avant de se concerter, à organiser un dernier repas ! On leur annonce qu’ils vont mourir et eux ils dînent ! Enfin, ils liquident leur provision. Tranquillement, ou presque ! Quel toupet ! Quel orgueil !

Après les agapes, et seulement après, ils auraient parlé de la façon de se conduire, le lendemain, ce matin en fait. Soulevons nous, aurait proposé l’un. Pure folie, lui aurait-on répondu, ce serait le massacre assuré de tout le camp.

Finalement l’assemblée aurait choisi de ne pas propager tout de suite la nouvelle pour ne pas paniquer les autres détenus puis d’opposer à la répression le seul bien qui leur restait, leur dignité, si j’en crois mon informateur. La dignité ?! C’est foutaise et compagnie, tout ça ! Et pourquoi pas l’honneur, et la grandeur, tant qu’on y est !

Touya donne un coup pied rageur dans une palissade, pulvérisant de sa botte la clôture. Le sous-préfet sursaute, s’inquiète ; le gendarme, confus, s’excuse, se calme. Il regarde l’autre en coin, se demande s’il se méfie de lui. Après tout, tout le monde ici se méfie de tout le monde. Les boches, il a beau leur faire des risettes, il sent bien qu’ils ne lui font qu’à moitié confiance ; les deux dernières nuits, ils n’ont rien trouvé de mieux que de remplacer ses gendarmes par des SS pour garder le camp !

Non, il n’est pas rassuré, le sous-lieutenant Touya. Il donnerait cher pour être plus vieux de 24 heures.

Chapitre trois

12h00

Indifférent au drame, tout simplement heureux d’exister, Kiki, le petit fox terrier, la mascotte des prisonniers, n’en finit pas de s’ébattre dans l’herbe pour saluer ce qu’il prend pour le retour du printemps. Le givre matinal en effet a disparu, le pré a retrouvé son air de pré, le ciel est bleu, parfaitement bleu, sans la moindre trace de nuage, le soleil est éblouissant. Le chien s’abandonne, insouciant, se contorsionne, batifole, gesticule alors que le camp semble tétanisé.

Rino Scolari se tient près du châlit de Guy. Rino et Guy sont comme deux frères. Même âge ou presque, même itinéraire ces derniers mois : distribution de tracts, arrestation, prison, Chateaubriant. Rino est un peu plus petit de taille que Guy ; il a un nez généreux, le visage joufflu, une grande bouche souriante. Il porte volontiers la cravate, claire à rayures, sur une chemise sombre. Les jeunes sont assez nombreux dans le camp et ces deux garçons, avec Roger et Claude notamment, en sont les éléments les plus remuants. Ces détenus n’ont même pas vingt ans, ce sont des enfants poussés trop vite, devenus des hommes malgré eux.

Ce matin Guy termine une lettre à sa mère ; il la remercie pour son denier colis, de l’épaule d’agneau que le garçon a partagé avec ses amis, un vrai régal ; il lui parle du temps qu’il fait, d’un mal de dent qui persiste, d’un petit coup de fatigue, ces jours-ci ; attentif à sa tenue, il lui demande de lui envoyer son pantalon noir.

Rino aime regarder Guy écrire ; ce dernier passe, chaque jour, beaucoup de temps à cette activité ; il a adressé près d’une centaine de lettres à sa mère depuis qu’il est interné, depuis un an ; sur la double étagère, au dessus de son lit, le papier, les enveloppes et le stylo occupent une place de choix à côté d’une photo de famille et de son harmonica, d’une petite valise et de vêtements, de bocaux et de cigarettes, des "Celtiques", d’un peigne et de la brillantine…

Cent lettres ! Rino, est impressionné. Pour lui, Guy est un poète. Il aime les mots justes, les expressions bien senties, la petite musique des phrases, il joue avec les rimes, il peut vous trousser des alexandrins sur n’importe quel sujet. Paraît même qu’avant, il cherchait à vendre ses petits poèmes pour alimenter une cagnotte avec ses copains. A son père, dernièrement, il écrivait :

" Je veux mon cher Papa te faire savoir ici

Le juvénile amour que j’ai eu jusqu’ici

En celui à présent qui est bien enfermé

En toi mon doux papa que j’ai toujours aimé"

Rino aime le voir jongler avec les vers, il s’en amuse, il en est fier aussi, même s’il n’y est strictement pour rien. Comme ce jour où Guy a mis en boîte, devant les filles, Claude, un étudiant parisien,. Cela donnait :

" Et Claude, ce zéro au regard séduisant

se trouve, parmi tous, le plus intéressant !

Mais pour l’être encore plus, il a fait un poème

Ce qu’il a voulu dire il ne le sait pas même !"

C’était bien envoyé, se dit Rino, et pas méchant. Le garçon sait tout de la vie de Guy et de sa famille. Ils en ont parlé si souvent tous les deux. Prosper, le père, Juliette, la maman, Serge, le petit frère. Leur appartement de la rue Baron, dans le 17è arrondissement de Paris. Sa jeunesse dans le quartier des Epinettes, du côté de Clichy, le chaudron de la Politique avec un grand P, dans lequel il tombe très jeune, sillonnant les manifs, tout bambin, sur les épaules de Prosper. Il faut dire qu’il a de qui tenir, Guy ! Son cheminot de père a été élu député communiste lors du Front Populaire, en 1936. Les usines en grève, les poings levés, les bals populaires et le goût de la victoire, les congés payés, c’était hier. Et pourtant cela semble si loin aujourd’hui, si incroyablement loin. Cinq ans qui ressemblent à un siècle, à une éternité.

Il y eut encore la solidarité avec l’Espagne, les collectes pour les Républicains abandonnés là-bas à leur sort, l’accueil des enfants de Madrid, les affrontements musclés avec les gosses de riches au lycée Carnot. Et puis tout s’est déglingué si vite. Les gens se sont divisés, les patrons ont refait la loi, le temps du social était passé. "Plutôt Hitler que le Front Populaire" osaient dire certains. Un peu partout, les "bruns" paradaient. Et la guerre montra sa trogne. Prosper s’y opposa. Il fut arrêté, fin 39 et déporté en Algérie.

Alors, du haut de ses seize ans, Guy se dit qu’il n’avait pas le choix. Il devait remplacer son père. Reprendre le drapeau tombé à terre. Continuer sa bataille. La question ne se posait même pas. C’etait l’évidence même. Il devait prendre la place de Prosper. Pour tout le monde, n’était-il pas le "fils Moquet" ? ça vous oblige !

A l’été 40, alors que la France entière connaissait la débâcle, la grande débandade, lui, le titi rouge revenait, à vélo, de vacances forcées en Normandie et retrouvait son quartier des Epinettes.

La suite, Rino la connaît d’autant mieux qu’il a partagé la même expérience : organisation avec quelques amis de groupes d’impression et de distribution de tracts, collage de papillons qui disaient " A bas la misère" ou " Hitler, c’est la guerre", tenue de réunions maquillées en parties de ballon ou en déjeuners champêtres, au bois de Vincennes, pour décider de prochaines initiatives, inscriptions tracées en grand à la craie ou au fusain sur le pont Cardinet, au dessus des voies de chemin de fer, contre le Maréchal…

Chaque fois qu’il a un coup de cafard, Rino aime reparler avec Guy de leurs aventures communes. Comme il était trop risqué de distribuer les tracts de la main à la main, on pouvait tomber sur des "collabos" à tous les coins de rue, ces enfants jetaient les feuilles à la volée, dans un square ou sur un marché qu’ils traversaient à toute allure à vélo, après s’être assuré qu’il n’y avait pas de policiers ni d’Allemands en vue, Pendant quelques secondes, cela formait comme un feu d’artifice de papier qui lentement s’affaissait. Les passants récupéraient en catimini ces nouvelles venues du ciel. Tous deux excellaient dans cet exercice,

"Et le coup de la planchette ?!"

Rino connaît ces méthodes d’intervention dans les salles obscures de cinéma. On y prenait la parole lors des actualités filmées qui passaient systématiquement avant le film, pour dénoncer la propagande allemande ; ou alors on dispersait des tracts dans la salle avec la technique de la planchette. L’opération se faisait à trois. Quelqu’un montait au balcon et, dans le noir naturellement, posait sur le rebord un paquet de tracts sur une planchette au bout de laquelle pendait une ficelle ; un copain, dans la salle, en bas, récupérait le fil sur lequel il tirait énergiquement ; les tracts s’envolaient, voltigeaient avant de s’éparpiller au milieu des spectateurs. Profitant de la confusion générale, il fallait alors se débiner vite fait et rejoindre le troisième larron qui attendait dehors avec les vélos…

Rino, comme Guy, jouait aux grands mais il restait un môme, pas très rassuré pendant les coups de main et plié de rire ensuite du bon coup qu’il venait de faire. Et bien content aussi de retrouver après les filles sur les fortifs, l’air de rien.

Les garçons partagent un même goût du sport. Ils éprouvèrent une grosse surprise en découvrant qu’à Chateaubriant, il y avait un terrain de foot ! Course de vitesse, course de fond, ping pong, volley ball, foot, dans presque toutes ces disciplines, Guy est un as. Rino se contente de suivre, parfois de loin. Il y a quelques jours, son copain a fait un 60 mètres en 7 secondes 6 ! En foot, Guy est bon dans les buts, Rino comme ailier.

"Et Racing / Charleville, tu te souviens ?"

Rino et Guy ne se lassent pas d’évoquer la finale de la coupe de France de football de l’été 36 au stade Yves du Manoir de Colombes ; elle opposait le Racing club de Paris à Charleville. Cette rencontre figure au firmament de leurs souvenirs à tous deux. Le hasard avait voulu qu’ils assistent, mais chacun de son côté, à la finale ce jour là, Guy était pour les parisiens alors que Rino, comme son père, soutenait les provinciaux. Mauvaise pioche pour ces derniers car le Racing l’emporta par 1/0. C’était un 3 mai 36 ; " On était alors au paradis" rêve Rino.

Cent fois, les deux garçons se sont raconté ces épisodes de la vie d’avant, et ces souvenirs partagés les vengent un peu de leur inactivité forcée. Guy est interné depuis un an, arrêté par la police française à la gare de l’Est, en octobre 1940, sur dénonciation. Il a connu le dépôt puis les prisons de la Santé, de Fresnes et de Clairvaux, Le comble, c’est qu’il a été jugé, le 23 janvier 41, par le tribunal de première instance de la Seine et "libérée", en principe. Le substitut du tribunal pour enfants écrivait alors au directeur de la prison où croupissait le garçon, lui intimant l’ordre de le "remettre à sa mère, en liberté surveillée. Exécution immédiate". Pourtant la sentence ne sera pas appliquée et l’enfant restera emprisonné puis sera transféré comme "interné administratif". Le jeune Môquet n’a pas digéré cette injustice. Neuf mois après, il en a encore la rage.

Chapitre 4

12h30

Odette rentre de la corvée de bouteillon ; c’est elle ce midi qui est chargée de chercher en cuisine la nourriture pour la chambrée 21. Les cheveux bruns en chignon aux larges ondulations, le front dégagé, deux grands yeux surmontées de sourcils immenses, un nez menu et une bouche à malice, elle porte un chemisier blanc et une jupe à bretelles. Odette Niles est arrivée de la prison parisienne de la Roquette avec une cinquantaine de femmes, en août. Elles furent installées, de nuit, dans un baraquement séparé du reste du camp par une petite palissade. Elle repense à ces boites de conserves remplies de marguerites des champs qui les attendaient dans leur carrée, c’était un cadeau des hommes.

L’endroit était plutôt sinistre et pourtant, le lendemain, au réveil, elle fut plutôt surprise par toute cette lumière, cette verdure, ce plein air. Après des jours d’entassement dans des cellules crasseuses, la grisaille et la promiscuité, quel changement ! Certes c’était un camp de concentration, avec ses garde chiourmes, ses privations et ses brimades mais elle arrivait dans un site entouré de vergers et de pommiers en fleurs !

Tintin, que plusieurs d’entre elles connaissaient déjà, les informa le jour même de la façon dont le camp était organisé. Les détenus politiques avaient su imposer à la direction un certain rythme ; il y avait trop de prisonniers, au nombre de 600 à 700 en ce milieu 1941, et pas assez de gardes. Résultat ? L’administration n’était guère en mesure de gérer l’intendance. Aussi les internés avaient pris en main l’organisation des cuisines, avec notamment les corvées d’épluchure de pommes de terre et de rutabagas, les "rutas", le plat de base du camp ; ils s’étaient chargés aussi de la salle d’eau, de la buanderie. Certains s’occupaient même de la création et de l’entretien de massifs de fleurs !

Une autre surprise attendait Odette à Choisel : profitant de la présence d’intellectuels, des instituteurs, des profs, des docteurs, on y programmait des cours pour les détenus ; les uns enseignaient le français, un autre les maths, un troisième les langues. Odette se rappelait très bien l’effarement d’un dignitaire nazi de passage et découvrant des prisonnier en train d’apprendre l’espagnol ! Il existait même une petite bibliothèque, les livres étaient prêtés par les gens de la ville.

Et puis, profitant de l’existence d’une piste de sport, on y organisait, chaque fois que c’était possible, de préférence le dimanche, de petites fêtes. Des parenthèses formidables dans la vie morne de ces détenus. Lors du dernier rassemblement, Guy enthousiasma le public par ses sprints où il s’imposa haut la main. Une "course à la valise" fit rire l’assistance. Tintin ce jour là joua au speaker et commenta avec humour les animations. Le camp tout entier oubliait pendant quelques heures sa morosité ; mêmes les gendarmes se laissaient prendre par le spectacle et des gens du voisinage s’étaient timidement approchés des barbelés pour ne pas rater l’événement.

Il y avait parmi les détenus des personnages formidables comme Charlot, le député parisien. C’était un vrai remède contre la mélancolie, cet homme ; il savait irradier une force de vie, une joie communicative même aux plus désespérés. Il fallait l’entendre tonner son air fétiche, "Les moines de St Bernardin", reprendre le refrain en frappant des mains sur une table :

" Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie, ah ! Ah !

Et voilà la vie que tous les moines font !"

Chanter la vie, ici ?! C’était absurde et génial à la fois, plus utile que jamais.

Car les nouvelles du monde n’était pas vraiment bonnes. Odette apprit assez vite que les détenus disposaient d’une radio ! L’appareil avait été introduit dans le camp par une visiteuse et caché sous une dalle du lavoir. Il fallait que certains déploient des trésors d’ingéniosité pour écouter les infos et les diffusent ensuite dans le camp. Avec Radio Londres, on savait à peu près comment allait le monde. Mal. Les nazis et leurs complices semblaient l’emporter partout en Europe, ou presque. Les Anglais résistaient, les boches semblaient piétiner aux portes de Moscou. Mais à part ça ? De bien petites lumières au milieu des ténèbres universelles.

A Chateaubriant, Odette retrouva un tas de copains, des jeunes parisiens qu’elle avait côtoyés dans des manifs et des réunions, Guy, Roger, Rino, Claude, d’autres encore. Les uns et les autres, garçons d’un côté, filles de l’autre, se retrouvaient tous les jours le long de la palissade qui marque la frontière entre leurs baraques ; c’était devenu le point de rendez-vous incontournable des jeunes. On y causait avec gourmandise ; les nouveaux arrivés donnaient les dernières nouvelles sur la guerre, sur "l’épuration" dirigée contre les juifs ; on y parlait de choses légères aussi, de la mode, des derniers films ; on blaguait, on draguait, on flirtait.

Guy le battant, le dynamique, toujours capable d’entraîner l’équipe des jeunes, avait le don d’amuser Odette. Plus d’une fois elle croisa son regard affectueux. Le garçon était un audacieux qui lui demanda un jour tout à trac :

" Est-ce que tu serais d’accord pour me faire un patin ?"

" Si tu veux", répondit-elle d’emblée.

Elle repense à cet échange, ce mercredi midi.

Un patin ? Elle s’était fait expliquer un peu plus tard de quoi il retournait ; il voulait tout simplement l’embrasser. Un patin ?! Il aurait pu dire aussi un baiser, un bécot, une pelle. Un patin ?! C’est vrai qu’il aime les mots, Guy, il sait les mettre en vers à l’occasion. Elle se demande quelle rime il pourrait faire avec ça ? Genre :

" Si tu m’accordais ma belle Odette un patin

je serais, pour sûr, le plus heureux des gamins."

Elle ne peut s’empêcher de sourire, mais un petit sourire, un peu amer ; le cœur n’y est pas. Hier soir, l’ambiance n’était pas franchement bonne autour de la palissade ; garçons et filles étaient tendus, on n’y avait parlé que des sales rumeurs qui courent le camp ces dernières heures ; il y était question de répression, de prise d’otages, de menaces pour les emprisonnés de la 19, Mais personne ne savait de quoi il retournait au juste. On attendait. Le pire. Un moment, curieusement, tout le monde se mit à chuchoter, comme si une vague de chagrin venait de submerger l’assistance. Quelques heures auparavant, Odette, en compagnie d’Andrée, avait croisé Tintin et Charlot à l’infirmerie. Tintin leur avait dit de but en blanc :

" Les filles ; si je meurs, je veux des œillets rouges sur ma tombe !"

Puis Charlot ajouta :

" Je vous embrasse parce que vous me rappelez mes deux filles".

Elle s’était gardée de rapporter ces propos à ses amis, pour ne pas rajouter à leur inquiétude mais ces confidences continuent de la troubler.

La jeune femme est sur le point d’entrer dans la baraque 21 quand elle aperçoit dans la cour un vrai branle bas de combat. Gendarmes casqués et soldats allemands, au pas de charge, arrivent en nombre et se déploient le long des baraquements, un homme tous les dix mètres. Puis les SS installent un fusil mitrailleur au milieu de l’esplanade, à la hauteur de la baraque 6, L’arme tient en joue tout le camp.

Chapitre 5

13h00

Le gendarme Hubert Duvanel a la migraine. La veille au soir, il s’est saoulé pour trouver le courage de dire ce qu’il avait à dire, les yeux dans les yeux, aux détenus de la 19, à savoir : premièrement,, les Allemands avaient décidé, avec l’active complicité des autorités françaises, de faire fusiller cinquante otages ; deuxièmement, la plupart serait choisie à Chateaubriant ; troisièmement, ce serait le cas de tous les membres, ou presque, de leur carrée. Il avait dû boire quasiment une demi bouteille de calva pour oser leur débiter tout cela en face.

Ça gronde encore sous son crâne, il garde un goût amer dans la bouche, ses mains sont moites. Touya vient de poster un gendarme devant chaque baraque ; les prisonniers sont interdits de sortie. Duvanel garde la 10.

Le lieutenant, accompagné d’un officier allemand et d’une cohorte de SS, quitte les locaux de la direction, longe le grand mirador puis l’infirmerie et traverse l’esplanade. Tout en marchant, la cravache coincée sous le bras, Touya relit la liste des otages envoyés à la mort, histoire de bien se mettre en bouche tous ces patronymes, Charles Michels, Jean-Pierre Timbaud, Jean Poulmarch… Il s’efforce d’afficher son habituel air martial mais les tics de son visage trahissent sa nervosité.

Comme le gendarme s’y attend, le groupe se dirige tout droit vers la 19 ; c’est là que sont consigné les meneurs, "les grandes gueules" disait le lieutenant, normal qu’il y commence sa prise de butin. Ces derniers savent à quoi s’en tenir, Duvanel les a prévenus. Il prenait un sacré risque en le faisant, mais le gendarme trouvait que c’était de son devoir d’avertir ces gens. Il ne comprenait tout simplement pas comment des Français pouvaient participer au massacre d’autres Français. Que pouvait-il faire d’autre et de plus ? Protester ? Démissionner ? Déserter ? Aujourd’hui, il se serait bien fait porter pâle mais il n’avait pas osé. Il n’avait pas été élevé pour ça, Duvanel. Il n’avait pas l’âme d’un héros, ni celle d’un lâche non plus, d’ailleurs. Informer les prisonniers sur leur sort, c’était le maximum de ce qu’il pouvait faire.

Dans sa famille, l’obéissance était une seconde nature ; il ne serait jamais venu à l’idée de son père, un paysan ruiné devenu gendarme, de contester, de remettre en question l’ordre du monde ; il était déjà bien content que ce monde l’accepte, le reconnaisse, le nourrisse. Tel père, tel fils comme on dit. Pourtant, ce matin, le gendarme trouvait que ce monde était mal fait et que le sort réservé à ces détenus n’était pas juste. Ces pensées se télescopaient dans sa tête, le troublaient ; c’était bien la première fois qu’il se prenait à douter. Chez les Duvanel, on prenait les catastrophes, les petites ou les grandes, comme des fatalités contre lesquelles il était vain de résister.

Cette façon de voir l’avait toujours aidé à vivre. Mais aujourd’hui…

Le gendarme n’a pas fermé l’œil de la nuit, il se sent affreusement mal foutu ; il sait que ce n’est pas dû seulement aux vapeurs de l’alcool ; il y a au fond de lui comme de la honte. Et une immense détestation soudain pour son chef, son air hautain et ses manies de mondain, son uniforme de parade et ses bottes impeccablement cirées. Il se dit que Touya fait de cette exécution une affaire personnelle, comme s’il s’agissait d’une sorte de revanche sur des gens qu’il n’a pas réussi à casser ni même à intimider.

Depuis que les Allemands ont installé le fusil mitrailleur au milieu de la cour, le silence dans le camp est total. Tout le monde a bien compris ce qui est en train de se jouer. On entend juste les pas martelés de la petite meute qui vient d’atteindre l’entrée de la baraque 19. Touya en ouvre brutalement la porte ; d’une voix qui se veut assurée, il déclare :

" Messieurs, préparez vous à sortir à l’appel de votre nom !"

et il énumère seize noms. Lentement, les détenus sortent. Duvanel les connaît tous, l’imposant député du 15è arrondissement, que le camp surnomme affectueusement Charlot, le métallo parisien dit Tintin, le banlieusard, le postier, le maire adjoint, le prof, l’instituteur, le retraité cheminot, les jeunes nantais. Ils s’avancent, calmes, impressionnants.

Le baraquement comptait vingt personnes ; il en reste donc quatre qui n’ont pas été désignés. Le gendarme les imagine abasourdis d’avoir pu échapper à cette terrible loterie.

La soldatesque encadre Charlot et ses compagnons pour les conduire jusqu’à la baraque 6 puis Touya et ses sbires poursuivent leur macabre marché. Ils vont chercher un détenu à l’infirmerie, d’autres encore dans les baraques 3, 7, 8, 9. Duvanel espère que cette chasse va s’arrêter là. Mais non. Touya poursuit ses basses œuvres, s’approche, vient jusqu’à lui, jusqu’à la baraque 10, ouvre la porte :

" Guy Môquet, sortez !"

" Présent" réponde le jeune homme.

De sa place, le gendarme voit le garçon se dresser, pâle, digne ; il serre Rino et Roger contre lui, ses copains, ses intimes, traverse la salle sous le regard effaré et impuissant de ses voisins de châlit. Avant de sortir, il se retourne vers la chambrée :

"Au revoir, les copains !"

On entend des bruits divers dans la pièce :

" Courage, petit !" dit l’un.

Une autre voix dans le dos de l’officier crie :

" Salaud ! un gosse !"

Chapitre six

14h00

L’abbé Moyon, curé de Béré, termine de déjeuner. Le petit homme replet aux allures aimables se lève de table quand sa gouvernante lui annonce une visite ; un responsable du camp de Choisel veut le voir. L’officiel lui demande de bien vouloir assister immédiatement un groupe de prisonniers, condamnés à mort cette après midi même. L’ecclésiastique accepte sans hésiter. En voiture sur le chemin du camp, il apprend que le curé de Chateaubriant, sollicité peu auparavant, n’avait pas voulu se déplacer.

L’abbé est conduit jusqu’à la baraque 6, gardée par un double cordon de soldats allemands et de gendarmes français. Le

sous-préfet Lecornu, présent, vient d’annoncer aux otages leur prochaine exécution et de les inviter à écrire une dernière lettre à leurs familles. Chacun des vingt sept suppliciés s’est vu remettre du papier, une enveloppe, un crayon.

Le prêtre sent que sa venue choque les détenus ; elle signifie l’imminence de leur mort. Et Moyon sait bien que ces hommes ne partagent pas vraiment ses idées. Aussitôt, il demande le silence et les assure qu’il n’est pas venu pour forcer leur conscience ; il est prêtre, certes, mais il a surtout accepté d’être là pour partager leurs dernières heures, "les aider dans le sacrifice qu’on exige d’eux", dit-il, témoigner aussi la sympathie des gens de la ville avec leur cause. Il termine, ému, sa prise de parole ainsi :

" Je suis à votre entière disposition pour recevoir vos lettres, vos commissions, vos dernières recommandations."

Des détenus le remercient. L’abbé remarque vite au sein de ce groupe un très jeune homme, Guy, le benjamin des condamnés, appliqué à écrire cette missive dont les mots marqueront à jamais sa mémoire ;

" Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir !"

Tous ces hommes écrivent comme ils peuvent, les uns assis sur les rares bancs du carrée, d’autres griffonnent sur leurs genoux, d’autres encore, debout, s’appuient sur la cloison. Certains semblent éprouver le plus grand mal à traduire en mots leur épouvantable destin.

Moyon observe Guy qui poursuit cette manière de testament d’une écriture régulière :

" Ce que je vous demande, à toi en particulier, petite maman, c’est d’être très courageuse. Je le suis et je veux l’être autant que ceux qui sont passés avant moi."

La porte de la chambrée s’ouvre ; entre une femme ; il s’agit de l’épouse d’un des prisonniers, Eugène Kérivel, un marin breton ; cette femme, Léoncie, est également internée à Choisel ; on l’a autorisée à rencontrer brièvement son homme. Le couple s’isole. Guy continue d’écrire :

" Certes j’aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c’est que ma mort serve à quelque chose."

L’abbé est proprement subjugué par la dignité de ces hommes, leur droiture ; il ne peut détacher son regard du jeune Môquet :

" Je n’ai pas eu le temps d’embrasser Jean, j’ai embrassé mes deux frères, Rino et Roger. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas !"

Un gendarme est de garde au milieu de la chambrée, il semble plus blanc que les détenus eux mêmes. Guy paraît tout entier tendu dans sa rédaction :

" J’espère que toutes mes affaires te seront renvoyées ; elles pourront servir à Serge qui, je l’escompte, sera fier de les porter un jour."

L’abbé prend pour une tension des âmes cette espèce de vague de chagrin qui submerge le baraquement.

"A toi, petit papa, si je t’ai fait ainsi qu’à ma petite maman, bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j’ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m’as tracée"

Par la fenêtre, Moyon aperçoit furtivement le lieutenant Touya bavardant, obséquieux, avec l’officier allemand. Il doit considérer qu’il a terminé sa mission, qu’il peut livrer ses victimes au bourreau.

" Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j’aime beaucoup. Qu’il étudie bien pour être plus tard un homme."

Un soleil éclatant fait miroiter les vitres comme un appel insolent à la vie.

" Dix-sept ans et demi ! Ma vie a été courte ! Je n’ai aucun regret si ce n’est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michels. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d’être courageuse et de surmonter ta peine."

Ma vie a été courte ! ? Comment, plus tard, l’abbé pourrait-il oublier un tel cri muet. Ma vie a été courte !

" Je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi maman, Séserge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d’enfant. Courage ! Votre Guy qui vous aime. "

Le garçon termine son mot, il le signe.

Certains de ses compagnons qui ont déjà fini leur lettre écrivent à présent, au crayon, de derniers messages sur la cloison en planches, véritables bouteilles à la mer pour les détenus qui restent ; le jeune garçon les imite :

" Vous qui restez, soyez dignes de nous, les vingt-sept qui allons mourir."

Guy entame alors une autre lettre, plus courte, plus nerveuse, qu’il va confier cette fois à un gendarme :

" Ma petite Odette, je vais mourir avec 26 camarades, nous sommes courageux. Ce que je regrette est de n’avoir pas eu ce que tu m’as promis. Mille grosses caresses de ton camarade qui t’aime. Guy. Grosses bises à Marie et à toutes. Mon denier salut à Roger, Rino (la famille) et Jean Mercadier"

Les lettres une fois écrites, les messages confiés aux cloisons, les homme peu à peu se regroupent.

Certains interrogent le curé ; ils veulent savoir pourquoi on va les fusiller ? Où ? quand ? Comment ? Moyon répond qu’il n’en sait rien ; il ne veut pas par des mots maladroits troubler la détermination de ces hommes.

Celui qui semble fédérer un peu tous ces hommes, et qu’ils appellent Tintin, s’adresse au prêtre.

" On n’a pas vos idées, l’abbé, mais on partage un même amour de la France et notre sacrifice sera utile, comme celui de vos martyrs, jadis."

Aussitôt, tous entonnent une vibrante Marseillaise.

Tintin donne le bras à Guy qui déclare d’une voix blanche : " Je laisserai mon souvenir à l’histoire car je suis le plus jeune des condamnés."

Devant le curé ébahi, Jules Auffret, un élu de l’Est parisien, explique à ses compagnons comment ils allaient mourir : en refusant de se faire bander les yeux et en criant " Vive la France !"

" Mort à Hitler" ajoute une voix.

Touya revient dans la chambrée :

" Allons, c’est l’heure !"

Léoncie Kérivel l’interpelle en montrant Guy Môquet :

" Je n’ai que mon homme, fusillez-moi à la place de ce gosse."

Le lieutenant hausse les épaules et charge un gendarme de la reconduire au baraquement des femmes.

Chapitre sept

14h50

Suzanne Vanel a coutume de venir en vélo tous les mercredi à Chateaubriant, car le mercredi est jour de marché. Et le marché, par les temps qui courent, où on manque de tout ou presque, de sucre et de café, de pâtes et de riz, de savon de Marseille ou d’huile, et ne parlons pas de la viande, le marché donc est un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. A condition de ne pas être trop regardant sur les prix. Madame Vanel, l’épouse du jeune instituteur de Fercé, un village proche, est donc fidèle à son habitude.

Le chignon haut, le visage rosi par l’effort, elle porte une gabardine couleur tabac, très serré à la taille, de lourdes semelles compensées, qui ne l’aident guère à pédaler soit dit en passant.

Elle connaît bien le camp qu’elle longe régulièrement à chacune de ses venues en ville. Il est aujourd’hui quadrillé de gendarmes et de soldats et elle lui trouve un air si inhabituel qu’elle en oublie le marché et finit par s’arrêter ; à mi hauteur du site, du côté de la baraque des femmes. Elle se poste derrière un solide marronnier, à l’abri des regards éventuels de gardes depuis les miradors.

Une agitation particulière règne autour de la baraque 6, située de l’autre côté de la palissade séparant le camp en deux.

Trois camions font une entrée fracassante dans la cour, une voiture fourgon en fait et deux camions bâchés, et stationnent devant ce baraquement dont la porte vient de s’ouvrir.

Suzanne tend l’oreille, il lui semble entendre un chant. Pas de doute, c’est bien la Marseillaise qui s’échappe de la chambrée. Aussitôt, comme si un chef d’orchestre clandestin avait donné le signal, l’hymne s’élève également des maisonnées voisines, de la 7, de la 8, de la 9, plus loin encore de la 2, de la 3, de la chambrée des femmes à présent. Et lorsqu’ éclate le refrain

" Aux armes, citoyens !

Formez vos bataillons !"

c’est un seul et même chœur de 700 voix qui enfle, fusionne, tonne, submerge le camp, passe les barbelés, chemine vers la ville.

L’un après l’autre, les détenus sortent lentement de la 6 ; en tête apparaît Charlot, le député Charles Michels ; des gendarmes procèdent à la fouille de chaque otage, vident les poches et l’enchaînent avec des menottes. Durant de longues minutes, le camp est redevenu totalement silencieux ; il fait toujours incroyablement beau.

Charlot s’adresse à l’officier allemand :

" Vous verrez comment meurt un député français !"

Tintin le suit. Il regarde Touya de haut et le nargue :

" Je ne suis qu’un ouvrier mais ma cotte est plus propre que ton uniforme !"

Et il lui crache au visage. L’autre sort son revolver, il est à deux doigts d’abattre le prisonnier puis il ravale sa haine, rengaine à contrecœur son arme.

Arrive le docteur Ténine :

" C’est un honneur pour un français de tomber sous les balles allemandes mais c’est un crime de tuer un gosse !"

Il désigne Guy Môquet qui le suit.

Le jeune homme réplique :

" Laisse, Ténine, je suis autant communiste que toi !"

Des SS casqués et armés forment une haie de la baraque jusqu’aux camions.

Les neuf premiers otages sont conduits dans un camion. Ils chantent, alternant La Marseillaise, le Chant du départ, l’Internationale. Des SS montent à leur tour dans le véhicule, en ferment les accès.

Neuf autres détenus sont installés dans un second camion. Pourchasse a le temps d’adresser un salut, de ses mains entravées, vers le baraquement des femmes. Porte et fenêtres sont fermées mais il se sait regardé.

Les derniers prisonniers sont hissés dans le troisième bahut.

L’officier allemand s’installe dans une voiture de tourisme, en tête du convoi. Des gendarmes semblent figés. La Marseillaise repart une nouvelle fois des camions, reprise en écho dans les baraquements. Le cortège commence à sortir du camp alors que des portes des baraques s’ouvrent malgré la menace du fusil mitrailleur, des prisonniers apparaissent, se ruent vers les barbelés. Comme pour accompagner leurs compagnons, ou les retenir.

Suzanne Vanel est bouleversée par cette marée qui chante à n’en plus finir. Dès qu’elle voit le convoi se mettre en mouvement, elle décide de le suivre, c’est plus fort qu’elle. La suite de véhicules traversent la ville, évitant toutefois les rues les plus encombrées et contournant le marché ; ils passent devant la mairie, empruntent la rue du château, la place des terrasses, traversent le passage à niveau sur la route de Soudan.

Les otages chantent, encore et encore. Suzanne frissonne en entendant s’échapper d’un des camions le cri " Maman, maman !"

Les chauffeurs font ronfler les moteurs pour couvrir les chants. Au passage du cortège, des castelbriantais se découvrent.

La sinistre procession arrive à la hauteur de la carrière de sable, à la sortie de la ville. Deux sentinelles allemandes font signe, avec hargne, à la jeune femme de déguerpir.

Chapitre huit

16h00

Jean Babin se tient dans la pénombre de sa cuisine, assis, seul, ses mains croisés sur la table. Le vieil homme, désoeuvré et placide, est enfermé chez lui. Les Allemands l’ont cloîtré dans sa ferme. Ordre lui a été donné de garder la porte close, de tirer les volets. Interdiction absolue de se montrer, de regarder, Un garde, menaçant, est posté devant le bâtiment. C’est sur son terrain que se trouve la carrière de sable où les nazis vont fusiller les otages, une exécution dont tout le monde parlait à mots couverts en ville.

Babin veut voir, veut savoir. Il grimpe finalement dans la mansarde. Là où il se trouve, derrière un minuscule vasistas, il est sûr d’échapper au regard de la sentinelle et d’apercevoir tout le panorama.

A sa gauche, trois camions se succèdent sur le chemin de la sablière dont le centre est occupé par une meute compacte de SS, près d’une centaine d’hommes venus tout exprès d’Angers. A droite, neuf poteaux ont été installés tous les cinq mètres devant un rideau d’ajoncs, de genêts et de ronces. Il fait un soleil éclatant. Non loin d’un puissant peuplier, l’officier qui commande le détachement dresse avec gourmandise un visage narquois vers le ciel pour profiter de cette lumière d’automne.

Neuf otages sont conduits devant le peloton d’exécution et ligotés aux poteaux. Ils refusent qu’on leur bande les yeux, ils se soutiennent du regard, ils chantent. La Marseillaise et encore la Marseillaise. Babin les entend crier : "Vive la France !" ; il entend même des mots insensés : "Vive le parti communiste allemand !" ; il entend la mitraille dont l’écho terrifiant submerge la carrière, la ferme, la ville proche. Les suppliciés sursautent, s’affaissent. L’officier, celui qui se bronzait il y a quelques minutes encore, les achève, méthodique, d’une balle dans la tête. On détache les corps, on les éloigne. Déjà d’autres otages sont conduits sur le lieu du sacrifice. Eux aussi chantent, crient : "A bas Hitler !" L’un d’eux, très digne, s’adresse en allemand à ses bourreaux mais Babin ne comprend pas son propos. Le paysan ne peut détacher son regard d’un très jeune homme, un enfant, que les SS portent presque. Babin savait qu’au camp de Choisel, il y avait des garçons d’à peine 17 ans. Il fixe avec effroi le gamin. Il imagine son effarement. On dirait un ange pâle entre deux diables noirs. A nouveau le tonnerre de la mitraille emplit la carrière. A nouveau l’officier donne le coup de grâce. A nouveau les corps sont déplacés. La carrière résonne du cliquetis des culasses alors que les neuf derniers prisonniers sont alignés. Les armes font taire leurs derniers chants. Les balles trouent, traversent, saccagent. Le crime a duré à peine un quart d’heure.

Babin, pétrifié, voit la soldatesque qui s’empresse d’effacer les traces du crime ; les dépouilles sont traînés dans les camions, des militaires arrachent déjà les poteaux d’exécution, d’autres recouvrent de sable les flaques de sang pendant que l’officier retrouve sa position nonchalante près du magnifique peuplier.

Chapitre neuf

16h00

Roger s’était précipité dans la cour du camp au départ du convoi, avec d’autres détenus. Ce grand gaillard au visage carré, au nez de boxeur, formait depuis des mois, avec Rino et Guy, à la prison de Clairvaux puis à Chateaubriant, un inséparable trio. Touya tonne, menace, ordonne de retourner dans les baraques. La foule des prisonniers lui oppose un silence méprisant.

Roger a pu pénétrer, avec d’autres, dans la carrée 6, que les suppliciés viennent de quitter, Il est incroyablement intimidé de se trouver dans cette antichambre de la mort ; les murs sont comme un livre ouvert, portant les derniers messages de morts-vivants : ici, on lit : "Nous vaincrons quand même" ; plus loin, on trouve : " Je meurs courageux et plein de foi révolutionnaire" ou "Vive le Parti communiste ! Qui fera une France forte et heureuse !" ou encore " Vive le Parti communiste ! Quelques moments avant de mourir, fusillé par les Allemands. Baisers à ma femme et à mon cher Michel".

Le jeune homme découvre les mots de Guy, l’écriture est droite, les expressions précises : " Vous qui restez, soyez dignes de nous, les vingt sept qui allons mourir". Cette détermination, cette maturité le submergent. Les bourreaux n’ont pas eu le temps d’effacer ces appels d’espoir et de tendresse. Des prisonniers ont aussitôt le bon réflexe de recopier les inscriptions, d’autres décident de les détacher de la cloison et recueillent les morceaux de bois comme des reliques. Un peu plus tard, une jeune femme de la ville, en visite au camp, réussira à récupérer ces témoignages et les mettra en lieu sûr, chez un dentiste de Chateaubriant.

Alors que les détenus rejoignent leur baraque, l’un d’eux, à force d’interroger un gendarme, apprend que l’exécution des 27 est fixée à 16 heures. L’information circule aussitôt de groupe en groupe ; tous les politiques décident de se rassembler une nouvelle fois à ce moment là. Les minutes qui suivent sont interminables, l’attente est oppressante.

Roger s’efforce de retrouver le souvenir de Guy, son sourire, sa malice ; il connaît par cœur certains de ses poèmes, comme ce texte de l’automne 40, écrit en solidarité avec des copains parisiens qui venaient d’être pris par la police, quelques semaines avant l’arrestation de Guy :

" Parmi ceux qui sont en prison

Se trouvent nos trois camarades Berselli, Planquette et Simon

Qui vont passer des jours maussades

Vous êtes tous trois enfermés

Mais patience, prenez courage

Vous serez bientôt libérés

Par tous vos frères d’esclavage"

La rime laisse parfois à désirer mais l’intention est claire. Guy pensait vendre aux amis, aux proches ce poème pour récolter de quoi venir en aide aux incarcérés. Le poème continuait ainsi :

" Ils se sont sacrifiés pour nous

Par leur action libératrice

Alors donnez leur quelques sous

C’est le moindre des sacrifices."

"Le moindre des sacrifices !". Ces mots troublent Roger. L’image de son ami s’offrant au plus effroyable, au plus radical des sacrifices à cet instant même lui donne le vertige. Mourir à dix sept ans ! Le garçon serre les dents, les poings. Ne pas pleurer, surtout ne pas pleurer ! Autour de lui des détenus sortent de leur torpeur. Le garçon se ressaisit à son tour. Il est seize heures. Les prisonniers ressortent dans la cour, le camp se rassemble à nouveau.

Un détail futile surprend le garçon. Il s’étonne que les corbeaux, qui semblaient en permanence surplomber et garder le camp depuis les arbres environnants, aient disparu.

Un détenu, Henri Gautier, demande une minute de silence. Dans un mouvement d’orgueil sublime, les prisonniers se dressent, indomptés. Puis Gautier donne la liste :

Charles Michels, Jean-Pierre Timbaud, Jean Poulmarch, Titus Bartoli, Henri Barthélémy, Jules Vercruysse, David Emile, Claude Lalet…

A chaque nom, quelqu’un dans l’assistance répond "Fusillé !" ou "Mort pour la France !". Pour Roger, cette farandole des morts rappelle des silhouettes connues, celles du syndicaliste parisien, du vieil instituteur, du cheminot retraité, du jeune dentiste, de l’étudiant à la Sorbonne…

Gautier continue :

Désiré Granet, Maurice Gardette, Charles Delavacquerie, Jean Grandel, Henri Pourchasse, Edmond Lefèvre, Julien Le Panse, Jules Auffret, Victor Renelle…

Roger revoit l’élu parisien et l’imprimeur de Montreuil, le métallo d’Ivry si facétieux et l’ingénieur chimiste, le maire de Gennevilliers et l’amateur de théâtre, le doux géant et l’instit qui parlait si bien des oiseaux,

La terrible litanie continue :

Maurice Ténine, Antoine Pesqué, Eugène Kérivel, Pierre Gueguen, Marc Bourhis, Raymond Laforge, Maurice Tellier, Huynh-Khuong An, Maximilien Bastard, Guy Môquet

Chapitre dix

Dans la soirée du 22 octobre et les jours suivants, une nuée de corbeaux tourne autour de la sablière. Les rafales qui ont déchiqueté les corps ont projeté des lambeaux de chair dans les genêts. Le carnage, l’odeur du sang et de la mort attire les volatiles qui se disputent le butin dans la végétation.

Dans le même temps, le drame fait vite le tour de la ville ; des mains anonymes déposent des bouquets de fleurs à l’emplacement des neuf poteaux. Les Allemands interdisent strictement tout hommage. N’empêche. Les bouquets ne cessent de s’accumuler au fil des jours.

Peu de temps après le massacre arrive au camp une lettre pour Guy Môquet. Elle est datée du 9 octobre 1941. Elle vient d’Algérie, de la prison de Maison-Carrée. Elle dit :

" Mon cher petit Guyguy, par ta maman j’ai de tes bonnes nouvelles. Je suis bien heureux que tu soies en bonne santé. Pour moi ça va toujours très bien."

La lettre parle de cartes postales égarées, transmet au jeune homme les amitiés de l’entourage de l’auteur et se termine ainsi :

"Je t’embrasse bien tendrement. J’espère que tu n’as pas froid. Ici ça fraîchit un peu".

Elle est signée :

" Ton petit papa."

La lettre est retournée à Prosper Môquet avec les mentions "retour à l’envoyeur" et "retour expéditeur".