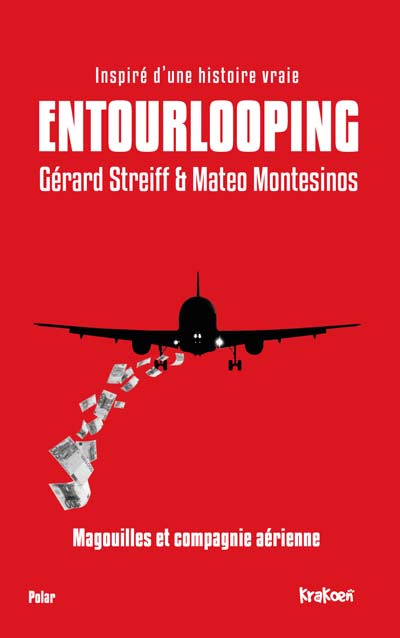

ENTOURLOOPING

Matéo Montesinos

Gérard Streiff

Ce récit est inspiré de faits réels, survenus dans les années quatre vingt-dix, mais l’histoire racontée ici est une pure fiction.

Chapitre 1

Roissy CDG.

La bête grognait. Ça faisait un drôle de bruit, entre râle, roulement et cliquetis. Dans un mouvement perpétuel, ça chuintait, ça crissait, ça coulissait. Comme si la monstrueuse machine soupirait, soufflait, souffrait. Vera se trouvait au troisième sous sol, dans un bunker bétonné et vaste comme une cathédrale, éclairée par des batteries de néons. Elle qui aimait se faire peur, elle était servie. Elle venait de grimper au sommet d’un étroit escalier métallique installé sur les flancs du monstre, une dentelle d’acier qui laissait voir le vide, vertige. Du haut de sa tourelle, lilliputienne devant Gulliver couché, elle contemplait une sorte de gigantesques montagnes russes. Le manège s’étalait sur sept niveaux : un tapis roulant, venu des tréfonds, faisait des tours et des détours, décrivait des circonvolutions et lançait des passerelles sur des kilomètres, « 64 km » lui avait-on dit. Des dizaines de bouches d’ombre, aux différents étages, vomissaient régulièrement sur le tapis des wagonnets, bacs de 80 cm sur 150, cinq mille au total. Destinés à contenir chacun une valise, ils formaient un carrousel sans fin. Ces bacs en plastique circulaient à la queue leu leu à un rythme inégal mais incessant : ils dévalaient de courtes pentes, filaient sur le plat, escaladaient plus poussivement de longues montées, et ainsi de suite. L’engin ne s’arrêtait jamais. Le cortège se recomposait sans cesse ; il semblait passer et repasser, répétant le même circuit jusqu’à ce qu’il ait reçu l’ordre de filer vers tel ou tel terminal. Vera tentait de suivre le mouvement des cuvettes mais tout allait vite, trop vite, le regard se perdait entre les couloirs de circulation, les niveaux de l’appareil, les échangeurs. Un bac vide, une valise rouge, trois bacs vides à la suite, un sac à dos tout enturbanné de plastique, un bac vide, des pieds, un autre bac vide. La farandole disparaissait puis resurgissait un étage en dessous. Un colis ficelé, un cylindre, un bac vide, des bras, une longue séquence de tapis vide de tout récipient, trois bacs chargés qui bouchonnaient. Ce manège lui donnait le tournis. On l’avait prévenue pourtant, un gars rencontré à Emmaüs, lui avait dit : « La mine, tu verras, ça fout les boules ! ». Mais bon, c’était pas très clair comme mise en garde. Les boules, c’est vague ! Et puis Vera voulait voir. Elle entendait souvent parler de la Mine, du « stockeur », de la grande procession des bagages, 40 000 colis par jour, venus de partout, repartant aussitôt partout, ou presque ; elle avait eu très envie de cette escapade. Enfin elle pouvait accéder à la trieuse. Elle était d’abord descendue au fond d’un puits carré, par un impressionnant escalier de béton ; les murs gris étaient décorés de quelques messages obscènes, « Karim suce à 17 heures… », suivait un lieu de rendez-vous illisible, ou « Robert, ta mère m’a enc… », une délation restée inachevée, tout cela accompagné parfois de croquis gribouillés, une bite incertaine, des jambes écartées. Tout en bas, une porte donnait accès à l’antre. Vera avait voulu voir, elle n’était pas déçue du voyage. Finalement ce n’était pas tant la masse de la machine, son ampleur phénoménale, l’armada de valises qui l’angoissaient, ni le ronronnement rageur de cet ogre impatient, c’était l’absence totale de tout être humain dans cet espace. Pas un employé à l’horizon, pas la moindre âme qui vive, aucun contrôleur ni agent de sécurité, aucun ouvrier d’entretien, rien. Exit les uniformes, omniprésents sur le reste du site. Ici, on était face à un assemblage de poutrelles métalliques, de roulements à bille, de tapis, de bacs, de robots et de rien d’autre. La machine et rien que la machine occupait tout l’espace.

Vera tenta une nouvelle fois de fixer son attention sur le tapis, un bac vide, une valise noire, un bac vide, deux bras, un ballot cartonné, un bac vide. Alors elle tourna la tête vers la porte par laquelle elle venait d’arriver, histoire de retrouver un point fixe, un repère, pour se reprendre, ne pas se laisser obséder par le spectacle. Elle n’était pas sûre en effet d’avoir bien vu, elle n’avait rien vu en fait, sinon un invraisemblable petit train qui montait, descendait, tournoyait, bifurquait, disparaissait, recommençait l’opération à un autre niveau et ainsi de suite. Elle se dit qu’elle avait rêvé ; puis son regard revint, lentement, vers la bête et cette fois elle chercha un bac en particulier. Elle retrouva finalement la cuvette qu’elle s’obligea à fixer, une cuvette gris pâle identique à des milliers d’autre, quoique … Celle-ci était à quelques dizaines de mètres de la jeune femme mais on y distinguait bien deux pieds qui pendaient sur le devant, ballotant un peu, et deux bras dressés vers l’autre bord, comme quelqu’un qui lèverait les mains pour se rendre. « Ne tirez pas ! » Vera scrutait le bac, plissait les yeux comme un myope, regardait le machin sans tout à fait saisir de quoi il s’agissait. Ça n’imprégna pas vraiment ses neurones. C’était quoi, cette espèce de mannequin égaré parmi ces colis ? Quand le bac disparut de sa vue, comme happé par une fosse, elle comprit où le petit véhicule allait logiquement ressortir, là haut, au dessus d’elle et comment il longerait ensuite sa tourelle avant de repartir dans les entrailles ; comme si cette cuvette était à la dérive, comme si, quelque part, dans le cerveau de ce Meccano géant, on n’avait pas encore décidé de son sort. C’est effectivement ce qui arriva. Cette fois, il ne lui fut pas trop difficile d’identifier la chose. Passa, tout ratatiné dans son bac, la tête et les jambes comme collés au tronc, le cadavre d’un homme tombé ou poussé là, au beau milieu d’une procession de valises juste sorties des soutes du Vienne-Paris de 21hoo, Terminal 2F. Il portait un long manteau noir tout chiffonné. A présent, elle ne remarquait plus que ça, ce gros escargot qui squattait une des cases du serpentin. Alors Vera dodelina de la tête, signe chez elle de grande contrariété ; elle se dit que ce n’était pas une si bonne idée de descendre dans la mine lorsqu’elle vit, au pied de la passerelle, un type qui semblait plutôt pressé, le seul humain à la ronde dans ces catacombes. Émit-elle un bruit ? Dégagea-t-elle des ondes particulières ? Ou une odeur de bête à part ? En tout cas, le passant leva les yeux, la repéra. De lui, elle retint surtout la tête, un bonnet de marin bleu nuit sur un visage tout en creux, les yeux comme des trous, les joues excavées ; elle ne remarqua pas vraiment ses fringues, genre bleu de travail peut-être, nota simplement qu’il portait un petit sac à dos ; il y avait dans son regard quelque chose qui crépitait. C’était comme une décharge, elle ne trouva pas un autre mot. Le temps d’encaisser, l’autre avait déjà disparu.

Chapitre 2

Aussi loin que remontent mes souvenirs, j’appréhende le lundi matin. Dans mon enfance, à Fuveau, près de Marseille, quitter le cocon familial, retrouver le maître, la discipline, ces journées interminables, ennuyeuses, c’était un véritable calvaire, une souffrance que les mots doux de ma mère, m’accompagnant à l’école, n’arrivaient pas à soulager. Les dernières heures du dimanche s’écoulaient trop vite. Au grand étonnement de mon père, je restais longtemps à table pour essayer de retarder le moment fatidique du coucher. Aujourd’hui encore, adulte, le malaise rode ; il s’évanouit certes après quelques instants mais il est toujours présent.

En plus, cette semaine, j’hérite d’un dossier que je ne sens pas. La radio annonce les dernières nouvelles et répète les résultats du foot de la veille. Ça débute mal.

Face au miroir de la chambre à coucher, je finis d’ajuster mon nœud de cravate tout en regardant dans la glace Hélène qui s’étire dans le lit. Sa nuisette est relevée sur ses cuisses, la blancheur de sa peau me tente. Je la contemple puis je confie :

– Aujourd’hui ça va être ma fête.

– Pourquoi ?

– Tu n’as pas entendu ? Le PSG a battu l’OM hier soir au Parc des Princes.

– Et alors ? Tu t’en moques.

Je vais m’asseoir sur le rebord du lit, je la caresse lentement.

– Écoute, depuis que Marcel Pagnol a inondé la France de ses romans à l’eau de rose, les peuplades du nord de la Loire sont convaincues que les Marseillais passent leur temps à boire du pastis, à jouer aux boules, à faire la sieste, et bien entendu à parler de l’OM.

– Mais ce n’est pas toi, ça ?

– Oui…j’ai bien essayé de leur faire comprendre que Marseille, ce n’était pas que ça, je les ai bassinés sur Marseille, ville rebelle, ville populaire…

– Métissée…

– Ville métissée, oui ; et puis Marseille, ça se résumait pas au vieux port et à la Canebière mais rien à faire ! Ils me regardent comme si je venais d’une autre planète. Alors je rentre dans leur jeu ; la vérité les décevrait. Comme les enfants qui découvrent que le papa Noël n’existe pas. Aujourd’hui, ils m’attendent de pied ferme.

– Mon pauvre amour… fait mine de s’apitoyer la créature couchée devant moi.

Son odeur, au réveil, sucrée, on la dirait emmiellée, me fait chavirer. Ses yeux bleus, qui parfois passent au gris quand elle est en colère ou s’assombrissent quand je suis en elle, pétillent de malice. Elle tire sur ma cravate, me déséquilibre, me murmure :

-Il a besoin de réconfort mon petit Matéo…

Je vais être en retard mais, enfant, j’aurais aimé pouvoir imaginer qu’il existait aussi de tels lundi matin.

A l’intérieur de Paris, la durée d’un trajet d’un point à l’autre est, un peu comme la matière grasse sur l’étiquette d’un fromage corse, indéterminée. De la rue Traversière, dans le 12ème arrondissement, au Château des Rentiers, dans le 13ème, je mets, ce lundi-là, trente minutes. Cela aurait pu être cinquante-cinq minutes, cela aurait pu être vingt minutes, c’est trente minutes, on ne sait pas pourquoi. C’est ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette ville ; d’un jour à l’autre, je parle de jours ordinaires, où il ne se passe rien de particulier, aucun événement notable, on peut multiplier par deux le temps du transport. Chercher une place de parking dure encore dix minutes et j’arrive au bureau, au huitième étage de la BRDE, la Brigade de Répression de la Délinquance Economique, à dix heures. L’horaire « normal » de travail, 9h / 19h, est purement virtuel, personne ne le respecte. Tous, nous dépassons allègrement les 40 heures par semaine et personne ne s’en plaint.

Bien évidemment, dès la sortie de l’ascenseur, j’ai droit, comme prévu, aux plaisanteries du genre :

– Matéo, est-ce que tu as vu le match hier soir ? Matéo, est-ce que tu peux me dire quel est le résultat de l’OM ? Matéo ci, Matéo là…

Je fais front et j’accède à mon bureau.

Trois ans que je bosse ici. De la chance, je l’avoue. Après ma maîtrise d’histoire, j’ai passé, sur un coup de tête, le concours externe d’Officier de Police Judiciaire. Dans la foulée, un an de formation à Cannes ( Cannes l’Ecluse en Seine et Marne, je précise, pas Cannes sur la Côte d’Azur…). J’en suis sorti parmi les meilleurs de la promo, restez assis, je vous en prie, et j’ai postulé très rapidement pour cette place à la Brigade, rue du Château des Rentiers. On m’y a de suite admis. Trois ans donc sans regret. Les juges du pôle financier de la rue des Italiens nous saisissent régulièrement pour des enquêtes qui concernent parfois des élus de haut rang, voire des anciens ministres. Tous défilent dans nos bureaux vieillots, tout étonnés de se retrouver dans cet environnement. On a le sentiment d’être utiles, indépendants ; ici, l’argent ou le pouvoir ne permettent pas de s’affranchir de la loi.

Je me souviens par exemple de la mise en garde à vue de Patrick Kilkeny, pour une sombre affaire d’emploi fictif, et de son interrogatoire par Bati. Bati, c’est mon collègue de bureau, Jean-Baptiste Ordioni, mon aîné, 55 ans, trente ans de boîte. A deux doigts de la retraite, le bonhomme, une silhouette longue, étroite, la tignasse noire, un vrai casque de cheveux, on dirait une perruque, le visage pointu, l’oeil inquiet, trimbale en permanence une barbe de trois jours. Et toujours sapé comme un milord. Enfin, un milord, c’est peut-être beaucoup dire ; mais il aime l’élégance, ce vieux beau.

Pour en revenir à Kilkeny, je me souviens de la nuit que ce dernier a passée dans les cellules du commissariat du 13ème. On y envoie en effet les suspects lorsqu’on a des gardes à vue qui se prolongent, n’ayant pas la place nécessaire à la brigade. Aux questions des prostituées et des poivrots qui l’entouraient, « Mais qu’est-ce qu’il fait là lui ? », Kilkeny eut cette réplique : « Je suis ici pour le repérage d’un film. » Chaque fois que je le revois à la télévision, je l’imagine encore dans sa cellule, le camarade qui faisait un « repérage »…

Bati n’est pas encore arrivé. Il faut dire qu’il vient quand il le décide. A quelques mois de la retraite, il n’en a rien à braire, comme il dit. Je m’empare du dossier que le boss m’a confié il y a déjà quinze jours. Il y est question du Comité Central d’Entreprise d’Air France. Cela ne me dit rien. Pour moi, dès qu’on parle comité d’entreprise ou comité d’établissement, j’ai une pensée pour mes potes du temps de l’école. En septembre, ils parlaient tous de leurs colos et des vacances qu’ils avaient passées grâce au « comité d’entreprise » de la boîte de leur géniteur. Je les enviais un peu. Moi, je n’y avais pas droit. Mon père, qui avait fui le franquisme, était devenu ouvrier agricole. Il n’y avait guère de comité d’entreprise ni de colos dans ce milieu. En revanche, à quinze ans, je savais conduire les tracteurs, tailler la vigne, chasser les grives à la volée et j’avais même réussi à construire une fouine pour attraper les anguilles dans le ruisseau qui coulait derrière la maison. On ne peut pas tout avoir.

Retour au dossier : il s’agit d’une plainte pour faux, usages de faux, escroquerie et abus de bien social. Y est joint un audit de gestion du cabinet Sécafi Alpha. Cette affaire semble déplacée à la BRDE. Je finis une lecture rapide des pièces quand Bati fait son entrée. Midi approche. Aujourd’hui, il porte son trois pièces en denim, couleur bleue noir, des poches partout, sur la veste, le gilet, le pantalon, une petite chemise en coton col Nehru, ton parme. Simple et chic et il le sait. Ça compense un peu sa tête renfrognée, on dirait qu’il s’est couché très tôt ce matin. Il me serre la main sans ouvrir la bouche et va s’asseoir en regardant par la fenêtre Je me lève, je prends le dossier et le pose sur sa table :

– Vieillard, j’ai déjà fait ta part de travail. Alors pendant que je vais déjeuner, tu me convoques le Secrétaire général du CCE d’Air France, Bernard Boulineau et, dans la foulée, le DRH qui est cité, Jean-Pierre Hervé. Bon, moi, je vais me sustenter.

Il me scrute avant de répondre :

-Petit, écoute-moi : la vie ressemble à une échelle de poulailler, courte et pleine de merde. Réfléchis à çà.

Sur ces fortes paroles, il va fermer la porte et contempler deux reproductions épinglées derrière son bureau, « L’origine du monde » de Gustave Courbet et « L’autoportrait » de Vincent Van Gogh. Ces images mettent mal à l’aise tous ceux qu’on auditionne ici. Je dois reconnaître que la nudité du Courbet et le regard halluciné de Van Gogh ne me laissent pas insensible.

– Merci, Confucius, pour cette haute leçon de philosophie mais tente tout de même de gagner une partie de ta paye ; je te signale que ce soir, je ne ferai pas de rab.

Je sors, accompagné d’un sonore « Petit con ! ».

Chapitre 3

Roissy CDG.

L’impasse Christian Blanc formait un cul de sac, comme son nom l’indiquait. Mais les gens, dans l’attente de leur vol, y traînaient volontiers à longueur de journées, lesquelles pouvaient commencer très tôt et s’éterniser jusqu’au milieu de la nuit. Plus exactement, ils déambulaient, indécis, insouciants aussi, entre un magasin d’alimentation et une librairie qui occupaient une partie de cette galerie marchande de Roissy 2, avant de s’éloigner vers d’autres superettes ou boutiques de souvenirs. Cette impasse finissait sur un vaste miroir où les passagers, les équipages, les employés également se contemplaient, l’air de rien. Certains prenaient la pose, redressaient le pli d’un vêtement, lissaient la jupe, ajustaient le calot. D’autres s’ébouriffaient les cheveux, alignaient une frange effrontée ou plaquaient une mèche rebelle. Il arrivait que des passants, et pas forcément des enfants, tirent la langue ou fassent toutes sortes de mimiques. Cette cohorte de Narcisse se trouvait ou fort beaux ou très laids mais, curieusement, tous repartaient également rassurés. Et naturellement personne ne pouvait s’imaginer que le mur de glace qui leur faisait face était sans tain, et que, de l’autre côté du miroir, on pouvait les regarder se regardant, les voir sans être vus. Il serait plus correct d’écrire : elle pouvait les regarder.

Derrière la vitre, en effet, Vera, allongée sur une pile monumentale de couvertures estampillées « Air France », avait une vue panoramique sur la galerie, sorte de salle des pas perdus qui s’étendait devant elle. Elle était un peu comme l’unique spectatrice devant un écran géant, un cinémascope pour elle toute seule. L’espace où elle se trouvait, de forme triangulaire, aux côtés à peu près égaux de quatre mètres environ, était vide ; deux parois, en contreplaqué, enserraient donc une glace. La lumière de la galerie qui se diffusait en partie à travers le miroir répandait dans cette pièce une pénombre plutôt reposante. L’endroit était ignoré de tous, enfin presque ; il n’apparaissait sur aucun plan, aucun cadastre ; c’était un de ces lieux perdus, oubliés par les architectes lors du dernier aménagement de l’aérogare. Un angle mort comme on dit. Personne ne s’était jamais soucié de son existence, ni les voisins boutiquiers, ni les gens de la sécurité ou de l’entretien. Une petite porte étroite, dans un couloir en retrait, y donnait accès mais tout se passait comme si nul n’y avait jamais prêté attention. Exceptée Vera.

Vera Fanta venait de Roumanie. Et puis du ZAPI, la Zone d’Attente des Personnes en Instance, à Roissy 2E. Son arrivée en France avait été agitée ; elle avait fait le voyage, Bucarest – Paris, , accompagnée de son fiancé, que tout le monde au pays, là-bas, appelait Tricolori, ou plutôt Trico. Comme c’était un fana de l’équipe nationale de football aux trois couleurs, jaune, bleu et rouge, ce surnom lui était venu tout naturellement. Son vrai nom ? Finalement Vera ne le connaissait pas, ou elle l’avait oublié, Matriculu, ou quelque chose comme ça, mais même les flics locaux appelaient son compagnon Trico. Un petit gros, pas vraiment l’air d’un coureur de ballon, un visage d’apoplectique mais une vraie faconde ; tout rond, dans son éternel costar à carreaux – comme les jumeaux d’Alice au pays des merveilles, songea-t-elle - il inspirait plutôt confiance. Et de confiance, elle en avait toujours besoin, Vera, qui d’ordinaire doutait de tous et de tout. Avec le recul, elle se demandait ce qu’elle avait bien pu trouver à ce mec ; simplement, il l’avait tranquillisée. C’est peut-être idiot à dire mais c’était ainsi. En vérité Véra s’était laissée piéger comme une dinde. En Roumanie, du côté de Brasov, elle travaillait dans le tourisme, employée à l’Hôtel Castel Dracula. Sans blague. C’est vraiment ainsi qu’il se nommait : Hôtel Castel Dracula, 53 chambres, un attrape nigauds pour touristes. La direction prétendait que le vampire, l’empaleur, le suceur de sang de vierges avait vécu là. Et le syndicat d’initiative confirmait, bien sûr. Le « must » de l’établissement était la salle rouge sang, très prisée, allez savoir pourquoi, par les visiteurs français. Une nuit y coûtait bonbon, fallait-il être con pour casquer. C’était foutaise et compagnie. Or le coin, l’été surtout, ne désemplissait pas. Vera assurait des visites guidées ; le travail n’était pas trop mal payé mais un jour, elle eut envie de voir ce qui se passait au delà de sa Transylvanie. Surmontant sa peur chronique du nouveau, elle fila à Bucarest, via Brasov, l’herbe, disait-on, y était plus verte et elle se laissa vite séduire, comme une conne de provinciale qu’elle était, par Trico. C’était un bon baratineur, il faut le reconnaître, plutôt drôle, au début ; il lui joua le grand jeu des fiançailles. En une semaine, c’était fait, elle se retrouvait la bague au doigt, fiancée dans les règles. Il lui promit alors des lendemains qui chantaient à l’Ouest. Elle opina, bien sûr. Paris ?! Qui pouvait dire non quand on l’invitait à Paris ? C’est durant le voyage, une fois dans l’avion très exactement, que l’individu lui mit le marché en main : il l’amenait à Paris faire le tapin. Ni plus ni moins. Trico s’avérait être un maquereau et elle, elle serait sa pute. Il lui balança le message quelque part dans les airs, au dessus de l’Europe centrale, tranquillement, naturellement. Sans barguigner. Il connaissait la musique. Ce n’était sans doute pas la première fois qu’il opérait. Il ajouta qu’ils étaient attendus par la « famille », des compatriotes de Brasov, installés en France dans le même business depuis plusieurs mois déjà. Tout allait bien se passer, garantissait-il ; et de toute façon, elle n’avait pas le choix, insinua-t-il. Le gros d’un coup avait l’air sacrément méchant. Elle, pauvre poire, n’avait absolument rien vu venir, elle s’en voulait à mort. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu se jeter ainsi dans la gueule du loup. Que faire ? Boxer le bouffi ? Se planquer dans les toilettes ? Sauter en vol ? Prévenir l’hôtesse ? Trico semblait si sûr de lui ; et puis il détenait son passeport. A l’arrivée à Roissy, elle se sentait anéantie, désarmée. C’est au passage de la douane qu’elle fut saisie d’une impulsion. Remontant la file d’attente, elle se précipita sur la cabine d’une douanière, une Antillaise qui avait plutôt une bonne bouille, en criant « Pas de papiers ! Pas de papiers ! » Un coup de tête. L’esclave se cabrait. Ça n’avait pas traîné : des uniformes l’avaient aussitôt entourée, une demi-douzaine de flics qui agirent en vrais pros. Manifestement, cet incident n’était pour eux que pure routine. Elle fut mise à l’écart en un rien de temps, « exfiltrée » sous le regard sidéré du mac qui n’avait pas prévu ce scénario. On la conduisit dans des bureaux tout proches. Les témoins eurent même l’impression que les policiers et leur prisonnière avaient traversé le mur. Derrière les guichets des douanes, on ne voyait en effet qu’une vaste cloison où s’étalait une promo à la gloire d’une banque « pas comme les autres » ; mais un œil affuté pouvait repérer dans le panneau publicitaire l’encadrement d’une porte qu’il suffisait de pousser pour tomber en plein commissariat. Sans transition. Avec bureau d’accueil, salle d’attente, boxes, cafétéria, etc... Toute une vie parallèle et inattendue. Là, on l’avait longuement interrogée, elle s’était contentée de répéter « Pas de papiers ! » Elle parlait français mais se limita alors à ces trois mots « Pas de papiers ! » Elle n’avait qu’une idée, une priorité absolue, un seul et unique objectif, échapper à son « fiancé ». On l’avait finalement placée en zone d’attente. Adieu Trico ! Bonjour Zapi !

Chapitre 4

Le rituel à la Brigade est immuable. Et il a son importance. Que l’on soit au premier, au cinquième ou au dernier étage, c’est toujours le même fonctionnement : on est prévenu des visites par un coup de fil de l’hôtesse d’accueil, au rez-de-chaussée, et on descend, par l’ascenseur, accueillir l’individu convoqué. Ce sont des moments où le nouveau venu ressent l’atmosphère du service, il se dit que les choses sérieuses commencent. D’ordinaire, dans l’ascenseur, je ne dis pas un mot. Volontairement, j’évite de croiser le regard de l’autre. Disons que c’est une petite mise en scène. Très vite, je sens monter la tension, je devine les regards furtifs de l’invité. Dans le cas présent, c’est différent : Bernard Boulineau, secrétaire général du CCE, est partie civile ; il n’a rien à craindre. D’ailleurs, c’est un gaillard qui approche le mètre quatre-vingt-dix, une force tranquille. Pas facilement impressionnable à première vue. Quoique, comme disait, du haut de ses 160 centimètres, mon ami Aimé Musto, élevé à Frais Vallon à Marseille : « Plus t’es grand, plus tu tombes de haut ! »

Bati est je ne sais où, je commence seul l’audition ; je propose à Bernard Boulineau de s’asseoir sur une des deux chaises dépareillées qui me font face. J’attaque :

– Je suppose, Monsieur Boulineau, que vous n’avez pas trop l’habitude de ce genre de procédure… Alors, quelques mots. Je me présente, Matéo Montesinos. Le Juge, Monsieur Cros, de Bobigny, a confié cette enquête à notre brigade, la BRDE, et mon chef m’a donné le dossier. Voilà. Donc j’ai lu la plainte de votre avocat. Aujourd’hui, vous êtes là pour être auditionné en tant que partie civile. Nous allons d’abord faire un peu le tour de cette affaire. Ensuite je prendrai votre déposition et l’enquête démarrera dès que vous l’aurez signé. OK ?

Il acquiesce et je lui demande de me redire l’origine de la plainte. Boulineau s’éclaircit la voix, tente de se mettre à l’aise sur son siège, très inconfortable, il faut bien le reconnaître, un véritable instrument de torture qui n’est pas là par hasard…Il remonte au début de l’histoire.

– Pendant près de vingt ans, un syndicat, le syndicat des travailleurs libres, a dirigé le Comité Central d’Entreprise, le CCE, avec le soutien d’un syndicat corporatiste des personnels navigants. Il y a quelques mois, une majorité de syndicats s’est formée et a renversé la coalition en place ; elle a constitué une équipe plurielle et dirige à présent le CCE. L’une des premières décisions des nouveaux élus a été de commander un audit par le cabinet Secafi sur la gestion de l’ancienne équipe,. Notre avocat a du vous transmettre cette étude .

– Et c’est à l’issue de cet audit que vous avez décidé de porter plainte contre X ?

– Les auditeurs nous l’ont recommandé. D’après eux, il y a là assez d’éléments pour justifier une enquête. Ils soupçonnent clairement, ils ne l’ont pas écrit mais ils me l’ont dit, un détournement de fonds.

– Vous pouvez préciser.

– Il y a d’abord le licenciement d’un employé, un certain Argentino ; c’est un licenciement déguisé. Cela lui a permis de partir avec une jolie enveloppe alors qu’il aurait dû démissionner. Autre affaire louche : les contrats entre le CCE et la société Jetco, en Corse.

– Pour la location d’un centre de vacances ?

– Effectivement, le CCE, depuis huit ans, a un contrat, que les auditeurs ont qualifié de léonin, avec cette société. Alors que la fréquentation du centre ne cesse de baisser, les sommes que nous payons sont assez extravagantes. Manifestement, il y a quelque chose qui ne colle pas.

– Ok. Et ensuite ?

– Ensuite vient le plus gros morceau. Il s’agit d’investissements qu’a réalisés le CCE dans les opérations dites de time-share.

− Traduction ?

− Time-share ? Temps partagé. Le CCE a acheté la jouissance de semaines dans différents complexes hôteliers. Nous y avons investi 20 millions d’euros. Certains de ces appartements sont à l’étranger, d’autres en France. D’après les auditeurs, la surfacturation est évidente.

– S’il y a eu surfacturation, ça ne devrait pas être trop difficile de l’établir. Cela dit, ce n’est pas parce qu’on achète trop cher qu’il y a forcément une magouille.

– Je suis d’accord mais ici on ne parle pas d’un frigidaire ou d’une babiole quelconque. Il s’agit d’achat d’appartements pour un montant, je le répète, de 20 millions d’euros et avec un taux de fréquentation qui atteint à peine trente pour cent. Concernant les appartements achetés en France, les auditeurs parlent d’une surfacturation de plus de 50 pour cent. Si la même chose s’est faite sur l’ensemble des sites, le chiffre est énorme.

– Je résume. D’après l’acte de votre avocat, vous avez porté plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de bien social. Il est question de Visit France. C’est une filiale d’Air France ?

– Visit France était une filiale d’Air Inter. Air France l’a reprise lors de la fusion Air France / Air Inter. Elle l’a remise à flot puis l’a cédée pour un franc symbolique à Monsieur Argentino, mentionné plus haut.

– Mais quel rôle joue la compagnie ? Je ne comprends pas.

– D’après nous, l’ex PDG, en bradant cette filiale, a renvoyé l’ascenseur, pour services rendus, au patron du syndicat des travailleurs libres, M. Napolèse, dont Argentino est le porte-flingue.

– Vous n’avez pas l’air de trop apprécier cet ancien Président ?

– Disons qu’il est d’une arrogance et d’une prétention assez insupportables. Et je n’aime pas beaucoup les gens qui retournent leur veste.

Boulineau voit mon étonnement, il précise :

– C’est le genre qui a été étiquetté PS tout un temps avant de passer UMP après une escale à l’UDF, vous voyez.

Je souris.

– Vous savez, continue Boulineau, il fait partie de ces petits bourgeois qui, à vingt ans, veulent faire la révolution et, à quarante, ont peur qu’elle se fasse.

– Bien. Monsieur Boulineau, nous allons retranscrire tout ça. Une fois qu’on aura terminé, je vous ferai relire le texte. Si vous êtes d’accord, si vous n’avez rien à ajouter ou à retrancher, vous le signerez et je commencerai officiellement mon enquête. Par ailleurs, je vous dis tout de suite, avant de commencer à taper, que j’irai sûrement au CCE. On aura besoin de photocopies d’un certain nombre de pièces. Mais je vous préviendrai. De votre côté, si vous avez de nouvelles informations à me donner, n’hésitez pas à le faire. Vous avez mon numéro de téléphone.

Trois quarts d’heure plus tard, l’audition de Bernard Boulineau est terminée. Je recommence le rituel. Les couloirs, l’ascenseur, l’accueil, je lui serre la main, je remonte vers mon bureau où le camarade Bati n’est pas encore arrivé. Je dois l’attendre pour faire le point.

Chapitre 5

Roissy CDG.

Le lendemain de son arrestation, il y avait plusieurs semaines déjà, lors d’un transfert, ou d’un déplacement accompagné aux toilettes, Vera ne se souvenait plus très bien des circonstances exactes si ce n’est qu’elle n’avait qu’un garde sur le dos, elle avait réussi à s’enfuir du ZAPI, cette prison qui ne disait pas son nom. Vera avait faussé compagnie à son maton ; elle s’était mise à courir comme une dingue, avait traversé un hall gigantesque, longé un « espace de recueillement », remonté un très long tapis roulant à contre-courant, bousculé une procession de passagers matinaux, des retraités en short et jupettes, renversé un chariot, provoqué une belle pagaille, puis débouché dans un dédale de galeries marchandes, pris un passage, au hasard, le premier qui se présentait, emprunté une porte à gauche, une autre à droite, dévalé un escalier, débouché sur une petite place, s’était retrouvée face à une vache rouge juchée sur une estrade, qu’elle avait contournée, effrayée, s’était engouffrée dans un étroit couloir, lovée dans une espèce de placard, voisinant un extincteur, avec l’idée de se cacher, adossée qu’elle était à un mur comme pour s’y fondre ; miracle, c’était un portillon ; il pivota et elle glissa, sans comprendre ce qui lui arrivait, dans un petit espace désert. Un triangle magique. La petite porte s’était déjà refermée sur elle et la Roumaine se retrouvait dans un minuscule oasis, de l’autre côté du miroir. Tout aussitôt, elle put voir, derrière la glace, le flic qui la pistait depuis le Zapi jaillir sur la placette... et fulminer ; il avait failli la pincer et elle s’était volatilisée, c’était pour lui tout à fait inconcevable. Peu après, des uniformes avaient fouillé les magasins du coin, les toilettes, le bar, en vain. Ils s’éloignèrent. Vera comprit qu’elle était sauvée. Elle fit de ce miraculeux cul-de-sac sa tanière. Au fil des jours, elle réalisa, après moult déductions, où elle avait échoué : au point de jonction, en sous sol, des aérogares 2A et 2B. C’était une assez large galerie qui passait sous le monumental enchevêtrement de routes et de bretelles de dégagement séparant les deux aéroports et sillonnées en permanence par des armées de voitures et de bus. Mais dans ce terrier, on n’entendait rigoureusement rien de la cohue extérieure. Le point de jonction était éclairé tout à la fois par les néons du plafond et les vitrines des commerces ; le sol de marbre blanc réfléchissait toute cette lumière. En son centre, une sorte d’estrade en béton, servant sans doute à masquer un appareillage technique, un système de ventilation peut-être. Il avait été aménagé en point culturel. Sur les quatre parois on déclinait le fable du bœuf et de la grenouille « qui voulait devenir aussi grosse que… » et sur l’estrade, les statues d’un bœuf rouge parsemé d’étoiles dorées et d’un crapaud de belle taille s’affrontaient. LES-FABLES-DE-LA-FONTAINE : Vera sourit en repensant à son prof de français, au lycée de Brasov, la crème des hommes… Dans ce passage très fréquenté, le flux des piétons tournait tout naturellement autour de cette petite mise en scène. On arrivait par un double escalier, dont l’un était mécanique, depuis l’aérogare 2A et on remontait, de l’autre côté, par les mêmes moyens, vers l’aérogare 2B . Ou vice versa. Ça ressemblait, toutes proportions gardées, à une petite place de village. Tout un pan du forum accueillait des agences de location de voitures, Hertz, Avis, Europcar. En face s’alignaient une série de boutiques, un petit Casino, un café-« petite restauration », une pharmacie, un local assistance avec une batterie de fauteuils roulants, une librairie Relay... C’est là, coincé entre les toilettes et le service des objets trouvés, que se dressait ce mur de glace, surmonté d’une plaque, probablement sans intention malicieuse, avec l’indication : « Impasse Christian Blanc ». Dans l’entrée du corridor des WC, en retrait, un placard inoccupé, en trompe-l’oeil, faisait fonction de porte, il suffisait de pousser un peu fort, un petit coup d’épaule, et on accédait à la cache. C’était aussi simple que ça, encore fallait-il y penser. Une évidence cachée. Un peu le syndrome de la lettre volée de la nouvelle d’Edgar Poe, sous les yeux de tout le monde donc de personne.

Chapitre 6

J’achève la lecture de l’audit. Bati est en face de moi ; je lui trouve un petit air rétro aujourd’hui. Il a changé de trois pièces, il est en blanc, ou plus exactement en blanc cassé. Il lâche parfois quelques onomatopées, on ne peut pas appeler ça des paroles. Comme moi, il parcourt des extraits des documents que nous a laissés Bernard Boulineau. La porte s’ouvre, le Capitaine Famoz passe la tête :

– Les amis, demain on a une perquis’. Il nous faut un coup de main.

Famoz est le responsable de notre groupe. A la BRDE cohabitent trois groupes : l’un est chargé des marchés publics, corruption et fausses factures ; un autre des marchés immobiliers ; le troisième de la fraude à la TVA intra-communautaire. Dans chaque groupe, on compte environ huit officiers de police judiciaire, en général dirigés par un Capitaine. Tous, nous dépendons du commissaire responsable de la brigade, Christian Hirsch. Quadra décidé, mince, volontiers souriant, le visage gracile, mobile, cheveux blancs coupés courts, il a un côté intello martial. Sur son bureau trône une boule, genre boule à neige, qui a cette particularité d’avoir été l’arme du premier crime qu’il élucida, le coup de boule fatal. Comme ses collègues des neuf autres brigades, il est sous les ordres du sous-directeur des affaires économiques et financières, lui-même rattaché, au 36 quai des Orfèvres, au Préfet de Police. Vous savez tout.

Les perquisitions se font généralement à deux, sauf cas plus délicats. On croit souvent, en France, qu’il y a besoin d’un mandat pour cette opération. C’est valable dans les séries télés américaines mais ici, c’est l’OPJ chargé de l’enquête qui décide de l’opportunité de la perquisition. Celle-ci peut démarrer dès 6 heures du matin. Je me tourne vers le Capitaine :

– Demain on a une audition !

Bati me regarde :

– Moi, me lever à cinq heures, c’est plus de mon âge. Va faire la perquis’ et je t’auditionne Hervé, le DRH du CCE.

– Vieillard, tu crois que tu t’en sortiras ?

Bati sourit :

– Donne-moi ma chance...

Je me tourne vers Famoz :

– Ok. Pour la perquise, c’est moi qui m’y colle

C’est dit. Je m’étire, et continue pour le bénéfice de Bati. J’en ai assez pour aujourd’hui. Demain sera un autre jour, surtout si je dois me lever à cinq heures. Je vais rentrer. J’ai promis à Hélène d’aller au cinéma ce soir.

Il me regarde goguenard

– Qu’est-ce que tu vas voir ? Blanche-Neige et les sept nains ?

– J’ai pas encore l’âge, Bati. Moi, on m’autorise simplement à mater du Luc Besson.

– Oh, si c’est du Besson, attention à l’overdose.

– Je sais, je sais Bati ; mais de temps en temps il faut prendre des risques.

Je vais pour me lever quand il reprend :

– Sérieusement, Matéo, la sécurité sociale ferait des économies si elle programmait des séances de cinéma plutôt que des somnifères.

Bati fait pas trop dans le genre intello ; en même temps, je ne suis pas loin d’avoir la même opinion. Mais je ne veux pas me fâcher avec Hélène. En descendant les escaliers, je prie le ciel qu’elle n’ait pas choisi ce genre de réalisateur. En fait, elle m’amène voir « Le Capitaine Alatriste », tiré d’un roman d’Arturo Perez-Reverte. Une espèce de trois mousquetaires à la sauce hispanique, film de cape et d’épée avec de l’amour, des trahisons, des duels, des tonnes de codes d’honneur et quand Viggo Mortensen embrasse sa dulcinée atteinte de syphilis, Hélène me serre le bras, je l’entends soupirer. Moi je ne pense qu’une chose : qu’est-ce que ça doit être bon d’exploser la tronche d’un roi.

Chapitre 7

Roissy CDG.

Vera était un petit gabarit ; les seins à peine marqués, le corps menu mais pas vraiment maigre. Coupe garçonne, deux ou trois mèches qui lui tombaient sur les sourcils et le reste des cheveux ras ; des oreilles minuscules, des yeux bridés, étroits, on aurait dit des meurtrières, un nez discret et une grande bouche avenante. Cette androgyne ne répondait pas vraiment aux canons roumains ; elle s’imaginait fruit d’un lointain croisement d’une fille de la steppe et d’un nomade oriental. La jeune femme n’avait plus quitté l’aéroport depuis qu’elle avait échappé aux flics. Où aurait-elle bien pu aller, d’ailleurs ? Se rendre à Paris ? Elle n’y connaissait personne, à part Trico. Il lui avait réservé un bout de trottoir et devait être furax à l’heure qu’il était. Retourner au pays ? Jouer de nouveau au guide en Transylvanie, vendre du vampire de pacotille à des touristes benêts ? Elle avait donné. De toute façon, elle n’avait plus de papiers, alors ça limitait les mouvements. Ici au moins, elle commençait à prendre ses marques. Même si elle se méfiait de tout le monde et s’attendait, à chaque carrefour, à retomber sur un flic, sur son mac ou sur l’autre sournois au bonnet marin de l’antre mécanique.

Roissy ne ressemblait à rien de ce qu’elle avait connu. L’aérogare n’était ni une ville ni un parc d’attraction, ce n’était pas non plus un centre commercial ni une usine, c’était peut être un peu de tout ça en même temps. Lentement, précautionneusement, elle fit le tour du propriétaire. Elle repéra vite les deux grandes tribus qui prospéraient ici : il y avait d’un côté les touristes ainsi que les hommes d’affaires, gens plutôt pressés, souriants, surchargés ; et puis les autochtones, avec leurs tenues et leurs grigris. Comme dans une société divisée en castes, derrière les comptoirs, dans les couloirs, sur les pistes, les locaux affichaient des vêtements typés, selon leur affiliation, du chemisier immaculé au futal à bande fluo ; ils portaient toutes sortes d’uniformes. Il y avait bien sûr les « vrais » uniformes, si l’on peut dire, stricts, classiques, martiaux, des gens de la PAF, de la BAC, de la GTA , des gendarmes, des douaniers, sans parler des CRS. 1700 flics en permanence. 6000 caméras. Roissy avait parfois des allures de défilé de mode martiale, ça pouvait ressembler à une caserne en vadrouille. Puis venaient les légions des services de sécurité, à dominante bleu marine et blanc ; on oscillait là, pour les garçons et les filles, entre le raide des militaires et la décontraction des civils. Eux, c’était un peu la famille blaser, cravate et boucle d’oreille (pour hommes). Plus coloré, l’uniforme des gens des compagnies apportait une incontestable touche de fantaisie. Personnels navigants, hôtesses, stewards paradaient en petits groupes et en vert, en bleu, en gris, en rouge. Mais tous, du plus gradé au dernier des obscurs, comme les fidèles d’une même confrérie, tous affichaient la même marque d’appartenance à la grande famille aéroportuaire, le même signe distinctif, le même talisman de reconnaissance, le Graal de la plate-forme CDG : le badge sur la poitrine. Ce grigri était une sorte de petite carte d’identité plastifiée avec photo, nom, statut, et code personnalisé, un sésame qui pendouillait au bout d’un ruban passé autour du cou et vous cataloguait d’office dans la nomenclature du site. Vera voulut tout de suite en être. Elle aimait cette espèce d’aristocratie de Roissy et comprit que si elle voulait durer dans ce petit monde, elle devait en adopter les us.

Elle quitta vite sa tenue roumaine désuette pour revêtir un costume piqué sur un porte-cintres mobile ; l’objet, orphelin, devait venir du pressing et attendait près d’un ascenseur. Son responsable s’était éclipsé. Vera se servit. L’ensemble tombait pile poil, on aurait dit du sur-mesure, c’était l’uniforme type des agents des services propreté, chemisette bleu clair, pantalon bleu marine et veste de même couleur, molletonnée, sans manche. Puis elle récupéra, oublié sur un lavabo des toilettes de l’aérogare 3, un fameux badge CDG. Le portrait était assez ressemblant, si on ne chipotait pas trop ; le nom, Valérie Bourguignon-Ngyuen, était difficile à retenir, une franco-vietnamienne probablement, mais l’essentiel était de pouvoir exhiber, de manière ostentatoire, l’objet sur la poitrine. Par chance, personne, jusqu’à présent, ne lui avait demandé d’explications.

Chapitre 8

La perquisition avec Famoz finie, je retourne au bureau. Juste en face de l’immeuble de la BRDE, une main a tagué sur une palissade : « Ce n’est pas toujours l’exploitation de l’homme par l’homme. C’est parfois l’inverse ».

Bati est absent, il a griffonné sur un morceau de papier quelques lignes, il ne connaît pas le post it. Je retrouve son style, enfin, façon de parler :

« Matéo, voici le P.V. du DRH Jean-Pierre Hervé. Je l’ai mis en garde à vue. Il s’est déballonné : il a tortillé du cul pendant une heure pour chier droit. Tout est très clair. A tout de suite. »

Je prends le P.V. et j’ai rapidement la preuve de la première accusation de Bernard Boulineau. Effectivement, JP Hervé reconnaît qu’il a maquillé une démission en licenciement économique. Cela a coûté au CCE 250 000 euros. C’est pas une paille. La porte s’ouvre doucement, mon Bati arrive. Il est en noir, veste à col Tyrol, pantalon à devant plat, chemise jaune pétant. Il me serre la main et va s’asseoir :

– T’as lu ?

– Yes. C’est clair. Et maintenant …

Bati me coupe

– Ecoute d’abord, gamin. Ce que je ne t’ai pas encore dit, c’est que j’ai eu un coup de fil de Mlle la Juge Laurence Rivière.

– Pardon ?

– Oui le Juge Cros a été muté au pôle financier de la cour d’appel de Paris et le dossier dont tu t’occupes a été transmis à Mlle la Juge Laurence Rivière ! Elle vient de m’appeler pour savoir qui est en charge de l’affaire. Elle souhaite que tu la rappelles aussi rapidement que possible.

– C’est quoi cette histoire ?

– Disons, mon petit Matéo, que c’est une toute jeune juge, qui a l’air de vouloir mériter sa paye…

– Et qu’est-ce que tu lui as répondu ?

– Je lui ai appris que c’est l’illustre Lieutenant Matéo Montesinos, figure de la BRDE, qui suit ce dossier et que, dès son retour, il va se faire un devoir de la rappeler.

– Et bien là, tu te mets le doigt dans l’œil, mon ami Bati ; ce n’est certainement pas aujourd’hui que je vais le faire.

– Mais c’est pas fini, Matéo. Je t’ai aussi fixé un rendez-vous avec le sieur Argentino, demain matin, à neuf heures.

– C’est quoi c’te connerie ?

– Matéo, crois-moi. J’ai eu un coup de fil de ce type tout à l’heure, il puait la peur. Je la sentais à travers le téléphone. Il veut absolument te rencontrer. Il a « d’énormes choses à te dire » qu’il prétend. Donc demain, à neuf heures, tu as rendez-vous avec lui ; c’est à Saint Mandé, dans le 94, au Bistrot 41, au croisement de la rue du Maréchal Joffre et de la rue Lagny. Il a ajouté que c’était à côté de son travail et qu’il pourra se libérer.

Ce soir, j’ai promis à Hélène de m’occuper du repas. Je récupère ma voiture, direction place d’Aligre, les halles couvertes Beauvau. C’est horriblement cher mais de qualité. Je fais mon marché pour concocter un des plats que je réussis le mieux, MA blanquette de veau. Un bon kilo dans l’épaule ou dans un morceau qui ne soit ni trop gras ni trop sec. La blanquette, tout le monde croit connaître mais ma blanquette, elle, elle n’a rien à voir avec le plat du même nom qu’on trouve partout. Je ne supporte pas cette blanquette servie dans les restaurants de la capitale, qui dégouline de crème, de champignons de Paris et d’autres choses encore. Non, ma blanquette à moi, elle est toute simple. Je fais revenir la viande dans une cocotte en fonte avec de l’huile d’olive, bien évidemment. J’attends que le veau rende son eau, qu’il roussisse bien ; j’ajoute de l’ail et du persil hachés menus, puis trois cuillères de farine. Je mélange avec une cuillère en bois, important ça, la cuillère en bois, pour que le tout soit homogène. Et très rapidement, j’ajoute de l’eau chaude pour couvrir la viande. Je sale, je poivre, ça doit mijoter deux bonnes heures. Ensuite je laisse refroidir ; j’incorpore délicatement à la blanquette bien réduite un jaune d’oeuf. Bien entendu, cela nécessite également de râper un peu de citron.

Sur le chemin, je passe chez « l’Ami Gérard », à Ledru Rollin, pour acheter un Pouilly Fumé. Ou pourquoi pas un Santenay Clos de Malte de la Maison Jadot. De toute façon, je dois étonner Hélène.

Chapitre 9

Roissy CDG.

Déguisée en employée modèle, Vera visita toutes les aérogares du site ; elle avait rapidement fait son choix, manifesté sa préférence et n’en avait plus changé par la suite : c’était les bâtiments 2ABCD qui l’attiraient le plus volontiers. Elle connaissait bien le Terminal 1, l’ancêtre, dit « le camenbert » en raison probablement de sa forme ronde. Tous ses étages, celui de la navette, des départs, des arrivées, des parkings et même des bureaux ; elle avait repéré dans le détail chacune des portes – la numérotation montait jusqu’à 32 mais il y en avait 16 en réalité car ça ne fonctionnait qu’au nombre pair ; elle connaissait chaque hall d’enregistrement, chaque espace accueil, chaque ascenseur, chacun de ses couloirs aériens, passerelles translucides, avec tapis volant et coque de plexiglas, menant aux salles d’embarquement. Elle avait passé des heures au Terminal 3, hangar des low-cost, refuge de sociétés au nom roucoulant, Ulyssa, Atlantida, Marmara, usine d’embarquement avec son petit « Bar de l’escale » qui ressemblait à un décor de téléfilm, sa salle de projection justement, ses installations informatiques. Elle avait arpenté de long en large le Terminal 2, les halls ABCD, au charme classique, déjà un peu vieillot, la nouvelle liaison AC, celle des cossus, « des passagers au pouvoir d’achat XXL » comme disait la promo, les faux jumeaux 2E et 2F ( l’européen), des cathédrales dressées au dieu Avion, aux dômes sublimes, flanqués de nouveaux satellites bling-bling ; et même le 2G, perdu au milieu de nulle part et dédié aux vols régionaux. Vera avait circulé aussi dans les entre-deux, les zones intermédiaires, les points de passage, comme la gare et les jonctions avec le TGV et le RER, les navettes reliant les différents terminaux, petit train ou bus. Elle devinait, plus qu’elle ne connaissait, tout un monde collatéral, des dizaines de kilomètres de bitume conduisant aux deux doubles pistes, des centaines de halls, de hangars, d’ateliers où l’on stockait, on réparait, on nettoyait, on préparait à manger, on trafiquait peut-être.

Toujours bouffée d’angoisse à l’idée de se faire prendre, toujours sur le qui-vive, elle bougeait beaucoup, cherchait tout le temps. A force d’emprunter des passages interdits, de s’esquiver par des sorties de secours, de pousser les portes de service, elle était vite devenue une experte du Roissy d’en-dessous. Elle aimait explorer le monde souterrain de l’aéroport, avec ses hectares de parkings, ses kilomètres de tunnels, de ruelles et de contre-allées réservées aux dessertes, aux arrivages de colis, tous les déposes taxis, les accès VIP ; elle arpentait aisément des labyrinthes où même des agents de sécurité se paumaient parfois ; elle connaissait un nombre incalculable de recoins, d’interstices, de galeries techniques, de quais de livraisons, d’entreponts. Les entrailles de Roissy et ses fantômes, tout ce gruyère de canalisations, cet entrelacs de liaisons étaient devenus familiers à cette femme-taupe. Jusqu’à la découverte, l’autre jour, de la « mine », de son colis suspect et du visiteur étique. Le surlendemain de cette expédition, elle était tombée d’ailleurs sur un articulet du journal « Le Parisien » qui faisait état de la trouvaille, par des bagagistes, d’un cadavre transitant au milieu des paquetages. Ils avaient pu récupérer le colis juste avant qu’il n’arrive en salle de réception. On imagine, disait le papier, la sensation qu’aurait pu provoquer la dépouille en chutant aux pieds des passagers, sur le tapis des valises du vol de Vienne de 21h10. Il s’agissait d’un certain Gérard Riquet, ancien steward d’Air France, qui pantouflait – ou aurait pantouflé, l’enquête devait le préciser - dans une agence de voyage privée, Visit France.

Chapitre 10

Au réveil, je suis plutôt rassuré de me retrouver collé à ma belle Hélène. J’ai l’impression d’avoir cauchemardé toute la nuit : j’étais au fourneau et quand je soulevais le couvercle de ma cocotte, je voyais la tête réduite et grimaçante de Bati qui me regardait en criant, en bêlant plutôt : il pue la peur, il pue la peur... Est-ce que je ferais une allergie au Sauvignon ? Dehors, le temps est lumineux, « a glorious day » comme disent les Anglais. Pour aller à mon rendez-vous, je prends le métro, ligne 1, arrêt à la station Saint Mandé - Porte de Vincennes. Ce coin de Paris ne m’est pas inconnu. Le Château de Vincennes, le Bois sont des endroits très agréables que je connais grâce à Hélène. Mais si Saint-Mandé et Vincennes sont hors de la ceinture, les habitants votent dans le XIIème arrondissement, à l’égal de ceux de la Gare de Lyon. Encore une bizarrerie.

L’avenue Joffre débute à la sortie du métro et Hélène m’amène régulièrement dans un restaurant chinois qui a la faveur de certains guides.

Je longe l’avenue et m’arrête à côté du cimetière de Saint Mandé. Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo, et sa fille Claire, qu’elle avait eue d’une première liaison, y sont enterrées, dit une plaque. C’est fou ce que l’on peut apprendre sur l’histoire de France en parcourant ses rues. Mitterrand, son jardin de l’Observatoire, sa grande bibliothèque ; Chirac, son Hôtel de ville aux emplois divers, son musée des arts premiers ; Sarkozy, sa rue Merkel et son Fouquet’s.

Le Bistrot 41 se situe bien au croisement indiqué par Bati. J’y pénètre avec un bon quart d’heure de retard, volontairement, comme me l’a appris mon Corse préféré. Lorsqu’un témoin vous attend, il faut le laisser mariner, surtout un témoin du genre d’Argentino.

Pas trop difficile de le reconnaître : il est neuf heures et quart, le bar restaurant est vide, Argentino est assis seul à la dernière table contre un mur. Je commande un café en passant et je m’assois en face du bonhomme. J’attends mon café, en le regardant dans les yeux. Il se lance :

– Monsieur Montesinos ?

– Oui

Jusque là, un dialogue très sobre. Le café arrive. Toujours en le fixant, j’en bois une gorgée. Je repose ma tasse, je laisse tomber :

– Je vous écoute

Il transpire. La peur se lit sur son visage. Une tête ronde, des cheveux filasses plutôt rares, une moustache ridicule avec des poils fins et clairsemés, des yeux ronds. Il fait penser à ces têtes qu’on dessine étant enfant : 0 + 0 = la tête à toto. Mais je sens chez lui cette autorité sèche qu’aiment exercer certains lorsqu’ils sont à des postes de responsabilité. Il doit être terrible avec ses subordonnés. Une tête à claques.

D’une voix fluette il susurre :

– Surtout ne le prenez pas mal mais j’aimerais voir votre carte professionnelle.

– Vous ne croyez pas que vous en faites trop, Monsieur Argentino ?

– S’il vous plait.

En soupirant, je prends mon portefeuille et sort le sésame. Il semble soulagé. J’aurais pu avoir une fausse carte, peu importe, les trois barrettes tricolores l’ont rassuré.

– Monsieur Montesinos, j’ai besoin de votre protection.

– Pourquoi ?

– Je sens que je suis en danger

– Appelez la police.

– Mais vous êtes de la police.

– Pas de celle qui protège les honnêtes citoyens.

– Monsieur Montesinos, je suis en danger.

– Monsieur Argentino, je commence déjà à regretter d’être venu. Dites moi ce que vous avez à me dire et je verrai ensuite ce que je dois faire.

Il déglutit et déroule très rapidement son argumentaire.

– Ce que vous a dit Hervé est vrai. Mon licenciement a été maquillé, pour que je puisse partir avec deux cent mille euros. C’était la « prime » que j’ai eue pour reprendre Visit France.

Je l’interromps.

– C’est Napolèse qui vous a demandé de le faire ?

– Oui, oui, c’est Napolèse. Je l’ai fait sur ordre de Napolèse. Je l’ai fait pour Napolèse !

– Et alors ?

– Mais ce n’est qu’un détail. J’ai été, pour le Comité Central d’Entreprise, celui qui a acheté tous les appartements en time-share.

– Et alors ?

– Ce que ne dit pas le Cabinet Secafi-Alpha, qui a fait l’audit, c’est que sur ces appartements, les surfacturations sont énormes. Soixante-dix pour cent en moyenne.

– Bon, et alors ?

Il semble étonné.

– Mais je suis en train de vous dire que tout a été surfacturé.

– Monsieur Argentino, vous ne m’apprenez rien. Votre licenciement déguisé, c’est clair. Les surfacturations ? Une simple étude de marché me les aurait montrées. Il suffit de constater ce que le CCE a payé, de comparer au prix moyen et d’en déduire ce qu’il faut.

Il soupire :

– Mais, je vous parle de sommes énormes ! Enormes ! Nous avons acheté pour près de 20 millions d’euros.

– La somme ne change rien au fait que les surfacturations seront facilement prouvées. Au fait, combien avez vous touché ? Car vous avez touché une commission ?

Il baisse les yeux :

– Oui.

– Combien ?

– Deux cent mille euros.

– C’est votre chiffre fétiche, on dirait ! Vous êtes un habitué des commissions de deux cent mille euros, dites donc. Jolie somme !

Il se tait.

– Mais encore, Monsieur Argentino ?

Il hésite puis ajoute :

-Cet argent, il était pas pour Napolèse.

– C’est à dire ?

– Je... je peux pas vous le dire, pas maintenant… parce que je le sais pas. Sinon je vous le dirais...

Un silence s’installe. Il reprend :

− Cet argent a servi....

Il s’arrête. J’attends. Ma tasse est vide depuis longtemps mais j’ai envie de reprendre un café seul, sans son regard de batracien. Finalement, je tente une question pour voir comment il va réagir.

– Quand vous avez signé le contrat avec Visit France, vous l’avez signé avec Christian Gry ?

– Non.

– Avec qui ?

– Un membre de la Direction Générale. Je me rappelle plus. Dupont ? Non, Durant ! Je me rappelle même plus sa tête

– Vous n’avez jamais rencontré Christian Gry ?

– Non.

– Lors de la signature, Napolèse était présent ?

– Non.

– Bon. Et d’après vous, quel intérêt avait Napolèse à vous envoyer à Visit France ?

– J’étais son poisson pilote. Son émissaire. Il ne pouvait pas faire ça directement, lui. Il devait se planquer. N’oubliez pas qu’il était, à ce moment là, le patron du syndicat STL. Même ses troupes, qui lui passaient beaucoup de choses, n’auraient pas accepté ça. Mais après avoir quitté Air France, il est venu me voir, dès son premier jour de « liberté ». Il m’avait envoyé là pour préparer son arrivée à lui. Et il n’a pas perdu de temps pour me le dire.

– D’accord. Bon, Monsieur Argentino, nous sommes jeudi. Lundi prochain, venez me voir, à 9 heures, à la BRDE, 122 rue du Château des rentiers, dans le 13eme. Et réfléchissez, car je suis sûr que vous pouvez d’ici là vous rappeler d’autres choses. Après votre déposition, je verrai ce que je ferai ou ce que je pourrai faire.

– Non, non, Monsieur Montesinos, je vous en supplie, protégez moi, maintenant !

– Monsieur Argentino, je vous le redis : lundi, 9h00, OK ? Et je verrai ce que je pourrai faire.

Je me lève, le laissant à ses pensées noires. J’ai du mal à le croire vraiment en danger. En même temps, quelque chose me dit que des intérêts autres que ceux de Napolèse et de Christian Gry sont en jeu. En sortant, je traverse la rue vers le restaurant bar Le Valmy. Sur la porte d’entrée est affichée une pub : « Le café + un croissant au bar jusqu’à dix heures : un euro ». J’ai envie de prendre une photo de cette promo et de l’amener à Bastille, où on vous sert des cafés à trois euros sans rougir.

Chapitre 11

Roissy CDG

Vera continuait d’arpenter à longueur de journée son empire roisséen. Comme une guerrière, l’évadée de la « zone », en permanence sur ses gardes, reniflait à distance le flic ou l’agent de sécurité trop curieux. Elle savait comment se fondre dans la gesticulation sécuritaire ambiante. Mais c’était dans son terrier, derrière le miroir, et là uniquement, qu’elle se sentait complètement apaisée. Dehors, elle avait toujours un peu peur des flics, des violeurs, des flics violeurs.

Elle avait vite identifié des zombies comme elle. Elle ne les cherchait pas, surtout pas. Quand ils se croisaient, ils se reconnaissaient et s’évitaient. Elle savait que l’un d’eux, par exemple, trouvait régulièrement refuge dans un placard à extincteurs, tout près de son impasse. Elle était probablement la seule nana du clan, se disait-elle, et s’imaginait que les autres étaient des mecs bagarreurs, violents, poivrots, pas vraiment son genre ; la moitié de ces passagers de l’ombre pouvaient aussi être des indics.

Chatte sauvage, toujours en mouvement, agitée perpétuelle, elle avait cependant un point faible : les livres. Elle ralentissait toujours devant les kiosques à journaux et les librairies. Vera pouvait y passer des heures à feuilleter, fureter, lire, décompresser. C’était un endroit dont les uniformes -et les macs- s’approchaient rarement, mis à part les clients de L’Équipe. Il y avait le centre Emmaüs : elle s’y était rendue deux fois, à peine, pour les douches ; elle avait trop peur d’y rencontrer des émissaires du Zapi. Solitaire de nature, elle fréquentait peu. Ou des ombrageux comme elle. Un vieux chinois mutique, qui tenait l’accueil d’un hôtel-restaurant, du côté de la gare RER, l’invitait parfois à partager son déjeuner ; le reste du temps, elle chapardait des provisions, un peu partout. C’est fou comme les gens pouvaient laisser traîner leurs affaires dans un aéroport. Avec son costume d’employé passe-partout, elle faisait mine de ranger les chaises, de vider les poubelles, en profitait pour se servir dans les pochons entrebaillés, les sacs plastiques sans surveillance. Elle tombait régulièrement sur les agents d’entretien, les vrais. Curieusement, ils – plus souvent elles – ne lui avaient jamais cherché chicane. Ils coexistaient, ils s’ignoraient plutôt. Suffisait de pas leur compliquer la vie en évitant de saloper le décor, par exemple. Et puis ceux qui s’approchaient de Vera devaient vite sentir que cette fille était une menace ambulante qu’il valait mieux éviter. Ainsi, l’essentiel de ses journées hors de son « studio », elle les passait à marcher. D’un bon train, elle arpentait les halls, elle cheminait le long des corridors, elle passait d’un terminal à l’autre et l’on pouvait ici tourner en rond et croiser sans cesse de nouveaux visages. Ça lui venait de loin, ce goût de la marche, ce curieux exercice où chaque pas ressemblait un peu au précédent ou au suivant et pourtant, tout changeait tout le temps.

Les librairies mises à part, le seul lieu où elle s’accordait volontiers des pauses, où sa vigilance retombait, où elle se laissait – un peu – aller, c’étaient les halls d’arrivée. Celui du terminal 1 notamment. Ces espaces de retrouvailles étaient de vrais bisoulands. Tout le monde y embrassait tout le monde tout le temps. Le spectacle était permanent. Et le film recommençait invariablement. Jeunes et vieux, grands et petits, gros, moches ou bellâtres, tous se bécotaient, se suçaient la pomme sans vergogne. Et Vera adorait voir ça, c’était son côté fleur bleue ; elle contemplait sans fin le public constamment renouvelé qui s’échangeait des bises, des poutous, des suçons. Elle trouvait ce coin absolument unique, magique, se disait que les êtres qui passaient là étaient peut-être disponibles pour toute embrassade, elle s’imaginait tendre les lèvres vers les arrivants ou les poireautants et participer à cette grande scène de « french kiss ». Un jour qu’elle était absorbée par ses rêveries, justement, elle se fit un ami, un vrai : Mehdi Tlisi. Leur rencontre s’était passée simplement. Ce matin-là, entre cent couples furtivement enlacés, elle avait repéré une chaise roulante à l’abandon. Ce n’était pas un objet estampillé ADP, Aéroports de Paris, comme la plupart des véhicules de ce genre qui pouvaient dépanner des partants ou des arrivants. C’est à dire que l’objet avait dû appartenir à quelqu’un qui l’avait, sans doute volontairement, laissé là. Etonnant. Elle contemplait l’appareil, se demandant comment on pouvait l’« oublier » lorsqu’une voix, dans son dos, lui dit, cordialement : « Prenez place, s’il vous plaît ! » Farouche, elle aurait du normalement s’enfuir. Mais elle était restée, un peu anesthésiée par l’atmosphère de convivialité maximum qui régnait ici. Elle attendit la suite. L’autre avait insisté ; le temps de se retourner, elle découvrit un grand mec, une vraie carrure, des biceps partout, enfin d’après ce qu’on pouvait deviner, le genre à soulever de la fonte dès qu’il avait cinq minutes. En même temps le personnage était plutôt coquet, chemise blanche à manches courtes, cravate orange, pantalons bleu noir moulants. Tout en haut de cette masse, il y avait une tête affable, le teint mat, les cheveux longs, noirs, rassemblés en katogan et surtout, sous des sourcils broussailleux, un regard très clair, gris bleu. L’effet était saisissant : ces yeux étaient un puits, les regarder donnait le vertige. Ce zèbre l’agaçait. « Prenez place ! » Du geste, il indiquait le siège. Elle haussa les épaules puis… s’affala sur la chaise ; illico il la propulsa dans le couloir, surfa entre les duos éphémères qui s’étreignaient et ils firent ainsi un tour complet du « camembert ». Penché sur son épaule, le cornac lui demanda si elle aimait les histoires ; sans attendre la réponse, il raconta :

« Il était une fois un passager, un infirme sur sa chaise, poussé par une hôtesse, qui franchit la porte Arrivée de Roissy 1. Là, le malade, qui avait juste une petite mallette sur ses genoux, fit timidement signe à l’employée de le laisser, il pouvait désormais se débrouiller, merci de l’aide, merci, vraiment, tout irait bien maintenant. L’hôtesse s’éclipsa, non sans hésitation ; l’homme, seul, sans se soucier le moins du monde du public, très dense pourtant dans le hall à ce moment là, se redressa, sans difficulté apparente ; d’une main, il tenait sa petite valise, de l’autre il défroissa son costume, d’un geste désinvolte, et abandonna son engin, en plein passage. Il n’était pas attendu, il le savait, et traversa la salle, bien assuré sur ses deux jambes, nullement troublé, puis il disparut vers la station de taxis. »

Vera se retourna, ouvrant de grands yeux, manière de demander si c’était une histoire vraie. Le garçon avait deviné et reprit :

« C’est vrai, tout ce qu’il y a de plus vrai, la chose s’est déroulée sous mes yeux il n’y a pas dix minutes, j’en suis resté baba !

« Un miracle ? Osa-t-elle. Elle réalisait que c’était le premier mot qu’elle prononçait depuis...bien longtemps. Et ça la mit de bonne humeur.

« Un miracle ? Je ne sais pas. Moi je pense plutôt ceci : ce gars a du quitter un pays hostile, ou détesté, ou bureaucratique, en prétextant une maladie, une infirmité, histoire d’obtenir plus vite un visa par exemple ; mais, parfaitement valide, il s’est libéré du fauteuil dès qu’il a pu.

Un silence. Et ils passèrent aux présentations :

« Vera !

« Mehdi !

Mehdi travaillait au P.I.F.

– Le PIF ?

− Poste d’Inspection Filtrage. Je suis agent de la sureté aéroportuaire. Au moment de l’embarquement, je scrute. Les corps, les bagages. 120 clients à l’heure en moyenne. Deux à la minute.

− Ça fait beaucoup !

− Beaucoup, oui ; et beaucoup plus encore l’été, avec les vacances. Ce job me stresse, tout le temps. J’arrête pas de me dire : si, au contrôle, je loupe un truc, un objet, un couteau, si je fais pas attention, alors il va y avoir un bonhomme dangereux qui s’installera dans l’avion et la vie des passagers sera en jeu. Et moi, je vais me faire virer !

Je pense à ça du matin au soir et si je l’oublie, on se charge de me le rappeler ! Pif, puisque c’est ainsi que la jeune femme allait désormais le surnommer, avait envie de parler, ça tombait bien, elle était toute disposée à l’écouter. Il raconta comment, chaque jour, il rejoignait le hall d’embarquement qui était inscrit sur son planning. Là, le chef lui précisait à quel portique il devait se placer. Plusieurs fois dans la journée, il pouvait changer de portique et de hall. Ça dépendait. S’il y avait un manque de personnel, ou un coup de chauffe, ou une arrivée imprévue.

− A chaque portique, j’ai plusieurs positions possibles ; ou j’accueille les voyageurs ; ou, assis, je lis sur l’écran la radioscopie du bagage qui passe sur le tapis ; ou bien je gère le passage sous le portique et je procède à « la palpation sur personne » comme on dit.

– Vous êtes palpeur ?

– Entre autres. Les hommes seulement, c’est le règlement.

– C’est dommage...

– Je parlais au plan professionnel.

Pif, le géant, semblait gêné, la petite Vera aussi, même si elle s’amusait de son embarras.

– Si ça sonne, je pelote, ajouta-t-il, histoire de parler. Je veux dire : si le portique de sécurité sonne, si ses loupiotes rouges clignotent, je pelote le passager. Remarquez, il y a aussi les « aléatoires », des passagers pris au hasard, qui passent pourtant sans encombre le portique mais à qui on impose une fouille un peu plus méthodique qu’aux autres clients.

Au portique, Pif pouvait aussi fouiller les bagages quand l’opérateur écran avait le moindre doute sur la présence de métal ou de liquide.

Mehdi avait été recruté en novembre 2001, quelques semaines après les attentats du World Trade Center, « une époque de parano maximum ». Il faut dire qu’un mois après l’effondrement des tours, en décembre, un Britannique, Richard Reid, avait tenté d’embarquer, ici, à Roissy, avec une bombe dans ses baskets. Pif n’était pas de service ce jour-là mais ses collègues présents ont ensuite été salement cuisinés par les flics.

– Heureusement, on n’avait rien à se reprocher. Ceci dit, j’en ai fait des cauchemars, pendant des mois. Un rêve noir où je passais et je repassais sous des portiques qui couinaient ; cinq, dix flics se jetaient aussitôt sur moi, me plaquaient, sortaient de mes poches toute la panoplie du parfait terroriste. J’avais plus rien à dire, mon compte était bon... Mais je vous saoule avec mes histoires ?

– Pas du tout !

– C’est un drôle de boulot, vraiment. On est nous mêmes tout le temps contrôlé, faut pas manger, faut pas boire, faut pas bavarder trop mais faut pas être désagréable, faut pas se montrer trop cool mais faut être aimable, faut pas s’asseoir, faut pas, faut pas... Nos chefs, et les flics, nous surveillent comme des gamins, ils nous testent, se déguisent parfois en touristes, avec des objets interdits dans les bagages, pour voir si on va le remarquer ou si on va être pris en faute. Et si c’est le cas, faut se retaper tout le cycle de formation. Un sacré job, je vous jure. Après huit heures, on est lessivé. Huit heures debout, la foule, les mômes qui braillent, les sonneries de portique, tout ça dans un espace réduit, sous les néons, la galère ! C’est simple, depuis que je fais ce job, je suis devenu allergique à la foule, je supporte plus les files d’attente, n’importe où ; on ne me fera plus rentrer dans une grande surface, un centre commercial, le populo me dégoûte, vous imaginez ?!

Le pire, semble-t-il, c’était le manque de respect. Les vacanciers étaient détendus, la tête déjà ailleurs ; mais les hommes d’affaires, les commerciaux, les bourges en général, prenaient les « Pifs »pour des emmerdeurs ; ces employés se faisaient injurier en permanence et il leur était interdit de répondre, il fallait encaisser.

– On fait un travail de flic mais on n’a pas leur statut, alors on nous prend pas au sérieux, et tout ça pour des salaires riquiqui.

Pif soupira :

– Bism Allah al-Rahman al-Rahim.

– C’est quoi, ça, s’étonna la Roumaine ?

− Un verset du coran.

− Vous êtes islamiste ?

− Non, pas islamiste, sourit le jeune homme, et à peine musulman. En fait je n’ai rien de religieux, j’aime bien la musique des mots, c’est tout, ça me calme.

Puis il reparla de son métier. Il était toujours de l’équipe du soir, il embauchait à midi, débauchait à 23 heures. Résultat : il finissait tard, il mangeait tard, se couchait tard, se levait tard. En gros, c’était le petit dej à midi et le déjeuner à 16 heures, voire 19 heures.

-Des journées de dingue ! Mais bon, j’me laisse pas faire ; je suis à la cégette...

« La cégette ? » Késaco ? Vera connaissait pas. Dans son glossaire perso, elle avait retenu des sons proches, des mots ordinaires, parfois des mots d’argot, cagette, lingette, minijet, pépettes, ou perpette, mais « cégette » n’y figurait pas ? Qu’est-ce que ça pouvait bien représenter ? Il avait dit ça sur un ton enjoué, un brin fiéreux aussi ; elle pensa, de manière fugace, à un sport de combat, un art martial ; il aurait pu dire « ...j’me laisse pas faire, je fais du karaté », ou « je fais du kung fu ». Peut-être avait-il dit aussi « alacégette » en un seul mot ? Etre « alacégette » ? Mais ça ne l’avançait guère. Il y avait finalement pas mal de mots qui étaient abscons, mais elle n’osait pas trop interroger le garçon, de peur de le décourager, ou de passer pour une débile. Fallait qu’elle se fasse une liste de mots à décrypter : galère, bourges, aléatoire, cégette, àlacégette...

Pif semblait déborder d’énergie et Vera, qui avait toujours du mal à terminer ses phrases, qui était toujours plutôt apeurée par le monde, jalousa presque son entrain. Il était en train de la retourner. Au figuré, bien sûr.

Chapitre 12

Ligne 1, station Saint Mandé, direction La Défense. Changement à Gare de Lyon, pour la ligne 14, vers la station Olympiades ; elle me met à 150 mètres du boulot. Je n’aurais jamais imaginé, quand je débarquais quatre ans auparavant, être aussi à l’aise dans les couloirs du métropolitain et les connexions avec le RER. Les premiers temps à Paris avaient été difficiles. Je ne pouvais pas sortir sans une photocopie du plan du métro et je passais de longues minutes sur le quai de chaque station avant de m’engouffrer dans une rame. Malgré toutes mes précautions, parfois, je me trompais. J’admirais cette foule qui circulait sans le moindre doute ; comme un vol d’oiseaux migrateurs, elle savait parfaitement où elle allait, sans carte, sans GPS, alors que moi, j’étais ballotté entre colère et résignation. Et progressivement, insidieusement oserais-je dire, je me suis habitué à cette circulation et je suis devenu moi aussi un de ces zombies déambulant sans voir et ne s’arrêtant qu’à destination. Je me suis rendu compte que chaque ligne avait sa particularité. Les rames de la ligne 8, Balard – Créteil, offrent, à chaque bout de wagon, un espace réduit en forme de U, comme un petit salon où l’on cause. La ligne 1 est ma préférée ; elle traverse Paris du château de Vincennes à la Défense en un raccourci de l’histoire de France BASTILLE-LOUVRE-TUILERIES-CONCORDE. La ligne 6 semble à tout moment vouloir se casser. L’horreur, c’est la ligne 13 aux heures de pointe. Au début, j’hésitais à rentrer dans les wagons, il m’arrivait d’attendre plusieurs rames parce que je ne voulais pas me faire bousculer, je ne pouvais pas me glisser au milieu de cette masse compacte. Et parfois, j’étais absolument émerveillé du spectacle qui s’offrait : apercevoir par exemple un bras émerger au-dessus des têtes et tenant fermement un livre comme un étendard au milieu d’une bataille. Que quelqu’un, dans ce magma, puisse lire relevait de l’exploit. Je dois même dire qu’aujourd’hui, je trouve une certaine beauté au métro parisien. Je ne le dirai pas à mes amis marseillais, ils croiraient que je suis complètement fada.

Je ne sais pas quel sociologue a dit que l’homme était une somme d’habitudes mais c’est la réalité et seuls les débuts sont difficiles. Il y a un code à connaître, ou plusieurs codes. Une de mes premières missions avait eu lieu au nord-est de Paris, à Bondy ou à Gonesse. En revenant par l’autoroute A3, j’ai vu un panneau indiquant « BP – 35 mn ». Plus loin, un autre précisait : « BP – 25 mn ». J’ai enregistré. Quelques temps plus tard, sur une autre autoroute de la région, les mêmes panneaux : « BP – 45 mn ». « BP - 30 mn ». Arrivé au bureau, je posai la question à mon voisin :

– Dis-moi Bati, c’est super, les autoroutes ici. On t’indique la distance restante pour la prochaine station BP. Mais pourquoi uniquement BP ? Pourquoi pas Total ou Esso ?

Il me regarda et éclata de rire. Je crois bien que c’est une des rares fois où je l’ai vu s’esclaffer de cette façon. Il pleurait, il tapait sur la table, il s’étouffait. Et cela dura. Je le regardai, vexé. J’arrivai à dire :

– Et alors ? C’est rigolo ce que j’ai dit, Bati ?

Il s’essuya difficilement les larmes, arriva à déglutir et lança :

– Tu es vraiment un paysan ! Même dans mes montagnes corses les plus reculées, le plus bourricot n’aurait jamais posé cette question.

– Mais encore ?

– BP signifie « Boulevard Périphérique », banane !

Et il repartit d’un rire fracassant.

Je dois avouer, après quatre ans d’exil, que sans trahir mon amour pour Marseille, j’aime de plus en plus Paris…

Au bureau, Bati – il a remis son costar denim - fume un de ses cigarillos qu’il est le seul à apprécier. Il sait que j’ai vu Argentino et me lance :

– Et alors ?

– Rien de nouveau. Effectivement, il a peur, notre Argentino. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, ses magouilles, ça commence à faire du chiffre. Vingt millions d’euros, rien que pour le « time share », ce n’est pas rien. Mais c’est quant même pas l’affaire du siècle… Je comprends pas bien ce lascar.

– Attends, tu connais pas la dernière ?

– Je t’écoute.

– Riquet, ça te dit quelque chose ?

– Il y a un Riquet qui figure au dossier. Et alors ?

– Gérard Riquet, en effet. Hé bien, il est refroidi, notre Riquet-du-dossier

– Quand ? Comment ?

– C’est le chef qui a noté ça ce matin sur la main courante. L’info a un peu traîné en route mais c’est bien notre homme. Mauvaise chute ? Ou dézingué ? Faut voir. Et tu devineras jamais où on l’a retrouvé… A Roissy ! Rayon bagages. Côté arrivée.

J’encaisse.

Si Argentino était au courant du destin de Riquet, je comprends mieux son agitation. Je choisis de ne pas faire de commentaires. Déjà que je passe pour un con, évitons de passer pour un con bavard. J’enchaîne :

– Argentino sera là lundi. Je l’ai convoqué. Rendez-vous ici à 9 heures.

– Putain, lundi, j’ai prévu d’aller au CCE d’Air France. J’ai eu le Directeur Financier. Il va nous préparer tous les documents. On va pouvoir ramener ce qu’il nous faut pour démarrer

– Ecoute Bati, vas-y avec Alain ou Miguel. Il faut quand même que j’auditionne l’autre pingouin et ça se fera lundi.

– Et puisque tu m’as contrarié, le déjeuner est pour toi.

Pour marquer le coup, on descend déjeuner chez Trassoudaine, place Nationale, à une centaine de mètres de la brigade. « Un bon restaurant ? La cuisine des familles » dit la carte. Déjà le nom est un programme. « Chez Trassoudaine » ! ça sent son terroir, ça appelle à la rime, Trassoudaine / bedaine, même combat ? Un nom trompeur en même temps, le « soudaine » de la fin, ça fait subit, brutal, rapide. Rien de tout ça ici. Au contraire, chez Trassoudaine, on prend son temps, au calme, on déguste, on apprécie. C’est boiserie, nappes, petits rideaux et compagnie, on ne dirait pas qu’on est dans le XIIIe mais à la campagne ou pas loin. Le lieu lui même est une belle incongruité, osons le mot. C’est un immeuble trapu, biscornu, une météorite posée au milieu des tours du quartier chinois, un vaisseau échoué, une bâtisse vaguement romane et récente cependant. Il y a là chien, chat, oiseau, un petit côté Arche de Noé, une arche qui échoua, comme chacun sait, au sommet du mont Ararat. Suivez mon regard : Ararat se trouve en Arménie, enfin presque. Disons que d’Arménie, on ne voit que lui. L’Arménie, justement, on y est un peu « Chez Trassoudaine » : la mère venait de là-bas, le père lui était correzien. Ça donna une cuisine mixte, un panachée entre l’aligot et la soupe au yaourt. Aujourd’hui opèrent les deux fils, Arakel et Haïgo. « Le père, il était finalement plus arménien qu’elle ! » dit Arakel.