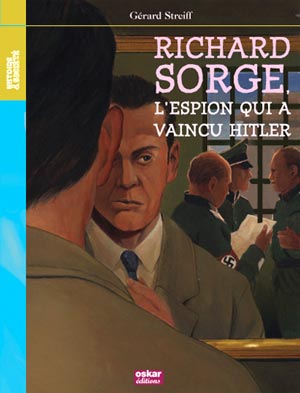

Moi, Richard Sorge,

je vaincrai Hitler

Gérard Streiff

Chapitre 1

Tokyo

Avril 1941

Heil Hitler !

Heil Hitler !

On se salue aux quatre coins de la salle comble. Il faut presque crier pour

se faire entendre. Il y a un monde fou ce soir. L¹orchestre, que des hommes,

costumes blancs, cheveux gominés, installé sur tout un côté de la pièce,

joue pour la deuxième fois de suite, et « à la demande du public », Lily

Marlène*. C¹est un orchestre allemand, actuellement en tournée au Japon, qui n¹a pas pu refuser l¹invitation de l¹ambassade d¹animer la soirée.

Richard n¹aime pas cette chanson, elle lui donne le bourdon. Il remarque que des couples connaissent les paroles par coeur et, tout en dansant cette marche, ils en fredonnent les paroles :

« Devant la caserne

quand le jour s¹enfuit

la vieille lanterne

soudan s¹allume et luit... »

La soirée est réussie, mais il est vrai que les réceptions de l¹ambassade

d¹Allemagne à Tokyo attirent toujours la foule. Madame l¹ambassadrice, cette

chère Veronika Ott, doit être aux anges.

« Tous deux, Lily Marlène » : le refrain, repris en choeur par l¹assistance,

s¹élève le long des colonnes, tourbillonne autour des immenses lustres,

emprunte le large escalier de marbre jusqu¹aux galeries du premier étage et

s¹envole vers la verrière.

« Tous deux, Lily Marlène »

Richard connaît facilement la moitié de la salle, diplomates en smoking et

épouses en tenue de soirée, officiers en uniformes, noirs, gris, verts, des

commerçants grassouillets, des journalistes scotchés au buffet, les habituels parasites aussi que l’on retrouve toujours à ce genre de sauteries.

Le public est allemand, majoritairement, mais les invités japonais sont

venus nombreux, attirés par le décorum et l¹ambiance. Ces Européens leur

paraissent si extravagants. Il y a même le ministre des Affaires étrangères,

Yosuke Matsuoka*.

Richard croise Eta Harich-Schneider, la jeune et jolie pianiste hébergée à

l¹ambassade depuis quelques jours ; elle a donné tout à l¹heure un petit

concert, en guise d¹ « apéritif » a-t-elle dit, modeste. Un morceau de Schubert. Il la félicite pour son interprétation. « C’était magnifique, bravo ! » répète-t-il de sa voix de stentor. La jeune femme, si menue, accepte volontiers les compliments et lui sourit. Il faut dire que son partenaire est impressionnant et ne manque pas de charme ; un géant, corps d¹athlète dans un costume de lin couleur sable, un brin froissé, surmonté d¹une tête puissante, chevelure sombre et ondulée, large front sculpté de rides, sourcils épais et toujours froncés, yeux bleus et regard énergique, menton décidé. Un homme séduisant, vraiment, que ce journaliste. Son seul problème, se dit la musicienne, malicieusement, ce sont ses pieds, ils sont minuscules, des pieds de fille, elle a appris cette indiscrétion lors de papotages à l¹ambassade ; il paraît qu¹il chausse du 36 fillette ! Un colosse aux pieds d¹argile en somme ! Et puis il boîte ou il boitille car il se déplace si vite qu¹en générale on ne remarque pas son handicap. Une blessure de guerre, dit-on.

Ce soir Richard a bu, plus exactement il a bu plus que de coutume, cela se

voit, ça le rend bavard, encore plus bavard. Mais Eta Harich-Schneider

l¹excuse volontiers ; d¹ailleurs tout le monde ici excuse toujours les

incartades de Richard. C¹est un peu la coqueluche de l¹ambassade, les

hommes apprécient son savoir sur l¹Asie, les femmes adorent sa

fréquentation. Bref, il est devenu un intouchable. Et puis ce soir, c¹est la

fête. Qu¹est-ce qu¹on fête au juste d¹ailleurs, Eta Harich-Schneider ne le

sait pas. La musique occupe toute sa vie et cela lui suffit grandement ; la politique ? elle s¹en méfie. Près du couple passe Erich Ziegler, conseiller d¹ambassade, petit gabarit, présence discrète, coupe soignée, noeud papillon.

« Erich ?! Ce cher Erich ! Mais où étiez vous passé ? s¹exclame Richard. On

ne vous voyait plus. Vous étiez malade ?

Les deux hommes se connaissent bien, partagent les mêmes goûts sur bien des choses, le goût pour l’alcool et l’amour de la montagne notamment, ils s¹apprécient. Erich Ziegler rentre de Berlin. Un vol direct, plutôt épuisant. Il affiche ce soir une mine grave. Richard abandonne sans façon la jeune femme et, bras dessus bras dessous, entraîne le diplomate vers le coin bibliothèque où les accents de Lily Marlène parviennent de manière plus feutrée. Il a auparavant raflé une bouteille de cognac et deux verres. Assis autour d¹une table basse où un abat-jour diffuse un petit cercle de lumière, les deux hommes se retrouvent soudain dans ce halo orangé très loin de la foule bruyante du salon ; ils échangent quelques banalités, des nouvelles sur la santé des uns, des autres, sur la vie à Berlin, sur le voyage, interminable, en avion, mais Richard sent que son partenaire n’a pas la tête à papoter. Il est vraiment soucieux. Ce n¹est pas son genre ; d¹ordinaire, il cultive une certaine désinvolture, plaisante, se moque de tout et de rien. Ils sont suffisamment intimes pour que le diplomate se confie bientôt, comme si son secret était trop lourd à porter :

« Richard, tu sais qu¹il se passe de drôle de choses à Berlin...

Richard fait l¹étonné. « De drôle de choses » ? ça ne veut rien dire. Et puis il se passe tellement de choses depuis des années, en Allemagne...Il attend. Il a raison, son vis à vis a besoin de parler :

« Je suis chargé par le ministère de mettre l¹ambassadeur dans la confidence.

Un silence, ils trinquent, l¹autre ajoute bientôt :

« On va attaquer la Russie !

Il termine son verre, comme si le liquide lui permettait de retrouver ses idées.

« On est en train de déployer 140 divisions sur le front russe, on va

attaquer les Soviets sur toute la longueur du front, Léningrad, Moscou,

l¹Ukraine.

Nouvelle pause comme si l¹officiel ne pouvait délivrer ses informations

qu¹en morceaux :

« Le plan s¹intitule Barbarossa* et il est fixé au 22 juin*.

Richard ne dit rien, remplit les verres, lève le sien, sourit ; les deux hommes trinquent une nouvelle fois.

« Des millions d¹hommes vont submerger la Russie. Hitler est persuadé que ce pays est une planche pourrie et qu¹il suffira de donner un bon coup de pied pour que tout s¹effondre ; selon lui, tout ça va prendre quelques jours, quelques semaines au plus. Tout doit être fini pour l’automne. Evidemment les Soviétiques ne se doutent de rien.

Richard porte un toast à la guerre qui vient, à cette nouvelle guerre

puisque le monde est déjà en bataille depuis des années.

« On va tailler les Russes en morceaux ! lui répond Ziegler, sans mettre

trop de conviction dans sa phrase.

De la grande salle parvient encore et toujours le même air. Ziegler hoche

la tête, tristement, et murmure pour lui les dernières paroles de la chanson :

« Le temps passe vite

lorsqu¹on est deux

hélas on se quitte

voici le couvre-feu »

Richard rebondit :

« Erich, on n¹a pas le couvre-feu ici, heureusement, mais il faut que je

rentre. Un papier urgent pour la rédaction. Salut et bonne fin de soirée »

Erich opine de la tête mais reste assis, plongé dans ses réflexions. Richard

quitte la bibliothèque et traverse l¹assistance en tentant d¹éviter autant

faire se peut tous ceux qui le sollicitent. Plus facile à dire qu¹à faire ;

il est connu comme le loup blanc, et avec sa taille il ne passe pas

inaperçu. Les femmes lui sourient, le retiennent par le bras, font mine de danser avec lui ; les hommes lui font des petits signes complices, un clin d¹oeil, l¹invitent à boire ; il doit répondre aux uns et aux autres pour ne froisser personne. Impossible d¹échapper à ces mains qui se tendent, à ces verres proposés ; alors, la remontée de cette cohue est bien plus longue que prévu ; elle est même très longue ; il lui semble qu¹il n¹arrivera jamais à la sortie.

Il est assommé par l¹information que vient de lui donner Ziegler mais ne le

montre pas, il porte cette nouvelle comme une croix, une très lourde croix.

L¹Allemagne attaque la Russie, dans quelques semaines, Hitler part en guerre contre Staline ! La rumeur d¹une intervention allemande en URSS était dans l¹air ici depuis quelques jours. Mais les rumeurs... Richard se méfie des propos de couloirs, des informations approximatives. Il aime le fait, le concret, le sûr, le prouvé, le démontré. Ce soir encore, durant la réception, il a croisé plusieurs officiers nazis de différents corps, des marins, des aviateurs, des gens de l¹infanterie, qui séjournaient à Tokyo pour leur travail ou pour le plaisir. Tous étaient déjà fin saouls et tous « fêtaient » leur départ imminent ; ils venaient d¹apprendre en effet qu¹ils devaient rentrer d¹urgence en Europe...

« Propos d¹ivrogne » s¹était-il d¹abord dit. Car sur le moment, il n’a pas su

comment interpréter ces témoignages. En soi, être rappelé, ça ne

voulait rien dire. Ils pouvaient être aussi bien envoyés en Grèce ? Ou en Yougoslavie ? Sur le mur de l¹Atlantique* ? Ou encore en Afrique, avec Rommel ? Il y avait tellement de fronts qui avaient besoin de troupes fraiches... En même temps, tous ces départs, simultanés, l’avaient étonné. Ils étaient tous réquisitionnés quelque part en Pologne... Intrigué, Richard n’avait cependant pas voulu prendre au sérieux ces spadassins. Mais maintenant, ce que vient de lui confier Erich change tout. Cet homme n¹est pas un plaisantin, il tire ces informations directement du Quartier Général, à Berlin ! Et son message, tout d’un coup, éclaire singulièrement les divagations des militaires. Hitler sonne le rassemblement général, il rameute ses troupes et il les rameute à l’Est. Pour l¹assaut !

Richard tressaille. L’information a de quoi couper le souffle. Il aurait envie de la partager, de la divulguer, de la crier. Mais il ne laisse rien paraître. Il ne court pas, il ne crie pas. Il reste calme. Il sourit, salue les uns et les autres, « Monsieur le Consul, enchanté ! »..., il fait des courbettes aux notables japonais qui semblent descendus d¹une autre planète, « Dozo yorochiku »* (Enchanté). Il bavarde avec un haut fonctionnaire de Tokyo qui n’arrête pas de dire « C’est grand, ici, très grand ! ». C’est vrai que les appartements en ville ressemblent plutôt à des cages à lapin... « O-ya-su-mi-na-sai » (bonsoir) répète Sorge. Il plaisante avec les cadres hitlériens de l¹ambassade, boit encore et encore. « A la Victoire ! ». « A Hitler ! ». « A l¹Empereur ! ». « Et à l¹amitié germano-japonaise ! ».

Son rire tonitruant résonne régulièrement. Au son, on peut ainsi apprécier sa lente progression vers la sortie. Vingt mètres, dix mètres... Il est près de la

porte et des deux loufiats qui assurent la sécurité quand une main puissante

s¹abat sur son épaule :

« Alors, cachottier, on se sauve déjà ! »

L¹ambassadeur Eugen Ott l¹a repéré in extremis et s¹amuse à le retarder.

Général de brigade devenu diplomate, le représentant du Reich au Japon a un visage imposant, long, cheveux ras, peut-être un début de calvitie, les yeux très clairs, les mâchoires carrées. C¹est l¹aryen* type, du genre à faire peur. Mais ses lèvres laissent parfois apparaître ses dents du haut, très légèrement écartées, les dents du bonheur, dit-on, et ce trait adoucit un peu l¹impression générale de dureté. Ott connaît Richard depuis des années, six ou sept ans peut-être ; il éprouve pour lui un vrai respect, sans doute même une sorte d¹affection. C’est vrai qu’au milieu de tous ces uniformes, le journaliste a toujours un côté chiffonné, négligé. Mais Ott connaît sa vraie valeur. Il apprécie son intelligence, sa parfaite connaissance du Japon et des subtilités nippones. Il en connaît la langue, les moeurs, la cuisine et la vie politique. Au point que l’ambassadeur en a fait son bras droit, son conseiller personnel, son attaché de presse, son double. Avec qui, chaque matin, à l¹aube, il tient un petit déjeuner de travail, sur la véranda ; lors de ce tête-à-tête, l¹ambassadeur écoute les remarques de son cher Richard, lui fait ses confidences et, avec son aide, organise sa journée, prépare ses rendez-vous, trouve les arguments qu’il faut. « A demain matin sans faute ! » fait mine de gronder Eugen Ott. Puis il rectifie, car il est déjà passé minuit : « Je veux dire : à tout à l¹heure, mon ami ! »

« A tout à l¹heure ! Mes salutations à l¹ambassadrice ! » grogne Richard qui

sort, enfin.

L’air est moite mais il peut respirer un bon coup, la bouche grande ouverte. Un peu comme s’il sortait d’une longue apnée. Il traverse rapidement la cour intérieure, rejoint la rue, retrouve sa voiture en face de l¹ambassade, une Datsun deux portes, décapotable, les ailes très arrondies, et très cabossées. Richard roule vite et mal. Quand il a déplié sa longue carcasse dans l¹habitacle, il n¹y reste plus guère de place. Il joue du pare-choc pour s¹extraire de la rangée de véhicules, un petit coup dans la voiture de devant, un petit coup dans celle de derrière et, d¹une conduite rapide mais mal assurée, il traverse Tokyo et rentre chez lui.

La ville n’est pas très bien éclairée, les maisons, la plupart en bois, sont dans la pénombre. Sur le chemin, d¹une cabine publique, il appelle Max Klausen. Pas de réponse. L¹autre doit dormir. Il insiste, le réveille :

« Max ?

Un grognement lui répond.

« J¹ai besoin de toi !

« Maintenant ?! t¹es fou ?

« Oui, maintenant, c¹est un ordre !

« Ça peut pas attendre !

« Non !

Il raccroche.

Arrivé devant chez lui, rue Nagasaki-Mashi, Richard laisse sa voiture en

travers du chemin, les phares allumés qui éclairent la porte d¹entrée. Il

doit d¹abord se dégriser ; il se frictionne le visage, fait quelques exercices sur le balcon, se passe la tête sous l¹eau, boit un thé fort puis il se met à écrire, un message court. Max Klausen le rejoint, une demi-heure plus tard ; c¹est un petit homme enrobé, au visage gris de fatigue, tout plissé, qui lui jette

un regard méchant ; il est furieux d¹avoir été sorti du lit ; il se saisit en

râlant du message qu¹il lit à peine, comme indifférent au contenu, ne fait aucun commentaire et le transforme en une suite de chiffres puis il sort d¹une valise un appareil ; plus exactement il assemble divers éléments d¹une radio.

« On peut nous entendre, râle-t-il.

« T¹as lu ce que dit mon message ? répond Richard.

« On peut nous entendre.

« Non, Tokyo dort.

« Même les flics, tu crois ?

« Même les flics. Et puis de toutes façons ils n’y comprennent rien !

« C¹est pas prudent.

« Ça urge ! T’imagine pas comme ça urge !

Max Klausen se met à pianoter sur son petit émetteur-récepteur bricolé ; les

bip bip envahissent la pièce. Un peu comme un oiseau mécanique. L’opérateur hausse les épaules de dépit, il a l’impression que tout le Japon peut l’entendre...

« X...U...A...C... »

Il appelle « Wiesbaden »* et répète l¹indicatif.

« X...U...A...C... »

Il insiste, il sait qu¹il y a en permanence au « centre » quelqu¹un à

l¹écoute, et ce quelqu’un va lui donner une longueur d¹onde pour envoyer le message. Il n¹aura pas longtemps à attendre.

« X...U...A...C... »

Chapitre 2

Vladivostock (URSS)

Avril 1941, la même nuit

« X...U...A...C... »

Oscar Borzine regarde par la baie vitrée l¹entrée du port. En bas, c¹est le

calme plat. Les quais sont déserts, les navires dans la rade semblent sans vie. A peine une lumière sur un des chalutiers. Un cargo, au large, a l¹air d¹attendre, peut-être une autorisation de manœuvrer ou d¹accoster. Un navire qui vient du grand Nord, ou d¹Amérique. Ou d’Asie ? Impossible de lire son nom sur la coque. Borzine s¹occupe de l¹antenne du « Quatrième bureau », les services de renseignement soviétiques, à Vladivostock, sur la côte Pacifique ; il dispose de tout le dernier étage de la caserne du « Prolétaire rouge », en bord de l¹océan, sur l¹avenue Tolstoï.

C’est un homme de petite taille, tout en muscles, visage étroit, de

grands yeux cernés, totalement chauve ; la quarantaine plutôt sportive. Il

porte un costume de toile bleu, d¹allure vaguement militaire, sans signe

distinctif. La ville dort mais lui, non.

Depuis des semaines, il ne quitte plus son bureau ; il a fait installer un

lit de camp dans le vestibule. De toute façon, c¹est un petit dormeur, il

fait partie de la grande armée des insomniaques.

« X...U...A...C... »

L¹indicatif le sort de sa songerie. Il rejoint à grandes enjambées son poste

récepteur ; pas question de faire attendre « ses » agents. Il est leur chef,

leur coordinateur, un peu leur mère-poule, un peu leur bureau des pleurs

aussi. On ne le croirait pas, se dit-il, mais c¹est fragile, un agent. Faut

en prendre soin.

« X...U...A...C... »

Avant même de prendre la communication, de mettre ses écouteurs, il a

compris qui l¹appelle. L¹indicatif est signé. Les deux premières lettres,

XU, sont le signal d¹appel, AC est l¹indicatif du « groupe Ramsay » de Tokyo.

Ramsay ! Un groupe d¹espions soviétiques d¹exception, dirigé par l¹as des as,

Sorge, Richard Sorge. Son meilleur élément, le premier de la classe, le fort en thème ; un caractère de cochon mais une intelligence, une compétence formidable, une fidélité à toute épreuve ; et puis un sacré bosseur. Son agent préféré, oserait-il dire.

Le temps pour Borzine de se mettre en place, ajuster l’écoute, tourner quelques boutons, la ligne vient d¹être coupée, la chose est fréquente, ce n¹est pas trop grave. Ramsay a pu avoir des problèmes techniques, son appareil est très rudimentaire ; ou bien il a du prendre des mesures de prudence. A Tokyo, les policiers sont partout, la fameuse Kempeïtaï *. Leurs voitures, munies d¹antennes spéciales, goniométriques *, sillonnent en permanence les rues, à l¹écoute d¹émissions radio clandestines. Borzine ne cesse de dire à « ses » agents qu¹on n¹est jamais assez prudents. Et puis, dès qu¹une liaison est en cours, il est convenu depuis longtemps que tout message qui ne s¹achève pas par « Adieu » n¹est pas un message terminé. Ramsay va remettre ça, il suffit d¹attendre.

Sorge, Oscar l¹a rencontré à Moscou il y a une quinzaine d¹années, vers 1925. Sorge venait d’arriver de Berlin, avait quitté le PC allemand pour passer au PC russe. On lui disait alors, pour se moquer, qu’il « avait répudié sa patrie d’origine ». Sorge et Oscar ont fait leur formation ensemble, leur formation d¹espion à L’Ecole de renseignement. Borzine connaît sa « bio »* par coeur. De mère russe, de père allemand. Tout un programme. Cet homme est coupé en deux de naissance, en quelque sorte. Russe de coeur, Allemand de tête ? Ou l’inverse ? Sorge est né au sud de la Russie et a passé son enfance dans la région de Bakou où son père était cadre dans l¹industrie du pétrole. Bakou, l’Azerbaidjan, le grand Sud. Oscar ne connait pas cette région. Il sait simplement que Staline y a fait ses classes... A l’école – russe, les copains de Sorge lui demandaient parfois : « Si demain on fait la guerre aux boches, tu seras avec qui, toi ? ». Que leur répondait-il ? Oscar n’en sait rien. Il se rend compte que Sorge ne le lui a jamais dit. Plus tard, son père va rentrer en Allemagne, avec toute sa famille, et Richard est déjà jeune homme. A nouveau, on lui reposera la question, mais de l’autre côté cette fois : « Si on fait la guerre aux Popovs, tu seras avec qui ? ». Mais cette fois, Oscar connaît la réponse : Sorge fera la guerre de 14-18 au service du Kaiser allemand et de son empire. Il a envie de se battre et devance même l’appel en s’engageant ; il se bat bien, il est même trois fois blessé, assez sérieusement et en garde une légère claudication. A l¹hôpital, ce jeune homme croise une infirmière qui lui explique que la guerre, comme disait un écrivain français, est une tuerie entre gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent. Sorge change. Pendant sa convalescence, personne ne lui demande alors avec qui il sera demain. Les Allemands ? Les Russes ? Peut-être que si on le lui demandait, il dirait : je suis contre la guerre. Et c’est tout.

Tokyo ne rappelle pas ; Oscar quitte son poste radio, colle à nouveau son

visage à la vitre ; malgré la nuit, un voile de chaleur s¹installe en bord

de mer, on ne voit plus le cargo au large, on distingue à peine deux petites

lumières à la proue et à la poupe. Borzine se dit qu¹à vol d¹oiseau, il est à

1000 kilomètres de Tokyo, à peu près. Il n¹est jamais allé au Japon, il a du

mal à imaginer ce pays. Ça ne le tente pas, d¹ailleurs . C’est un casanier, Oscar. Lui ce qu¹il aime, c¹est « traiter » ses agents depuis l¹agence, recueillir l¹info, décrypter les messages, les rendre lisibles, les distribuer à la direction générale, à Moscou, le vrai centre ; puis renvoyer des ordres ; il aime aussi répondre aux petites demandes de « ses » hommes, en matériel, argent, transport, logement, etc. Jongler avec les rendez-vous, les décalages horaires, les voyages des uns et des autres, réussir des jonctions improbables... Oui, l¹intendance, ça, il sait faire et il le fait bien, mais la vie à l¹étranger, sur le terrain, le vrai travail d’espion, le double langage, les apparences, c¹est pas son truc. Il faut un sacré caractère pour être en permanence dans le mensonge. Mentir à ses collègues, à ses proches, à sa famille... tous les jours que Dieu fait. Ne jamais se couper. Etre un autre pour les autres. Paraître sincère dans cette fourberie quotidienne... Du grand travail d’acteur et un acteur qui ne se repose jamais.

Oscar repense à l’itinéraire de Sorge. Il était parti à la guerre, plein d’idéal ; il allait se battre pour sa patrie, pour le droit, pour les grands principes, etc. Il en était revenu écoeuré, indigné. Il venait de découvrir que la guerre, c’était un abattoir où des petits chefs envoyaient les hommes de rang se faire tuer sans le moindre état d’âme. Il avait la rage contre les militaristes de tout poil. La rage aussi contre ces nazis qui, après guerre, se montraient de plus en plus arrogants dans les rues d’Allemagne, et qui cassaient du rouge, du juif, de l’ouvrier. Alors, par antifascisme, il s’inscrivit au parti communiste. Assez vite, il séjourne à Moscou, fréquente le Komintern* et finit par se mettre au service de l¹URSS, en travaillant au 4e bureau, comme Borzine. Père allemand, mère russe... Coeur russe, tête allemande. .. Oscar repense aux questions qu’on devait poser au jeune Sorge. « S ’il y avait la guerre, tu serais avec qui ? » Avec ton père, allemand ? Avec ta mère, russe ? Peut-être qu’à ce moment là, vers 1930, il fait le choix de la mère ?! En tout cas, il va apprendre, à Moscou, son métier d’espion. Borzine se souvient de son goût pour l’Histoire, la philosophie, les lettres, pour la lecture également. Une fois formé, il repart à Berlin, en 1933. Un coup chez la mère, un coup chez le père... En Allemagne, il a gardé assez de liens pour entrer, sous son vrai nom, au Frankfurter Zeitung, un grand journal de Francfort. Les nazis, qui sont déjà bien installés, n¹y voient que du feu. Sous ce titre, et ce déguisement, il part en Chine, à Shanghai, comme envoyé spécial ; officiellement, il est journaliste allemand ; officieusement, il est espion soviétique. Mais ce n’est pas un journaliste de pacotille, c’est un envoyé spécial crédible, qui connaît bien ses dossiers, qui écrit beaucoup, de longs papiers documentés, appréciés en Allemagne. Comme espion, il commence à monter un réseau d’informateurs qui lui sera longtemps utile. Deux ans plus tard, il est affecté au Japon, à Tokyo, toujours avec ce double grade. En Chine, il a appris le chinois. Au Japon, il apprend le japonais. C’est un bucheur, Sorge.

Borzine entend un bruit de train, pas très loin de son immeuble, des

crissements de roues, des chocs de wagons, un bref coup de sirène ; il y a donc des cheminots qui ne dorment pas eux non plus. La caserne jouxte la gare d¹accueil du transsibérien, 8000 kilomètres jusqu¹à Moscou, une semaine de voyage au moins ! Oscar est un habitué de la ligne, un abonné pourrait-il dire. Le Baïkal, Krasnoïarsk, Novossibirsk, Sverdlovsk, etc, il connaît l¹itinéraire par coeur et ne s¹est jamais lassé de l¹interminable

contemplation, des jours et des jours durant, de ce désert qu¹est la

Sibérie, désert vert clair au printemps, vert sombre l’été, ocre-roux l’automne, blanc l’hiver ; il ne s’est jamais lassé des arrêts dans la plupart des gares où des bataillons de babouchkas* viennent vous proposer des châles ou des pirojkis*, des pommes ou du thé brûlant, des cuillères en bois ou des matriochkas*..

Oscar se dit que le coup de génie de Sorge, à Tokyo, a été de se lier

d¹amitié avec l¹attaché militaire de l¹ambassade allemande, Eugen Ott ; ça,

ça ne s¹apprend pas dans un stage de formation ; il faut une sacrée chance

et un redoutable savoir-faire pour réussir une opération de ce genre. Dès

son arrivée au Japon, Sorge a attiré l¹attention du lieutenant Ott, en lui

montrant sa parfaite connaissance de l¹Asie et de ses petits secrets, en lui

refilant des tuyaux, des exclusivités qui ont bien servi le diplomate. Ce dernier s’est servi de ces infos pour se faire bien voir par Berlin... et monter en grade. Sorge, en même temps, a toujours joué au nazi discipliné. « Heil Hitler ! ». Il est ainsi entré, naturellement, dans les petits papiers du bonhomme, et de sa femme par la même occasion car Sorge est très séduisant... Devenu

ambassadeur, Ott à présent ne se sépare plus de Sorge. Sorge – Ott, même combat ?! Si bien que « Ramsay », puisque c’est le nom qu’on lui donne à Moscou, est au courant de tous les secrets, petits et grands, du Reich.

La radio ne bouge plus, la nuit s¹éternise. Oscar n¹est pas sibérien

d¹origine, c¹est un moscovite pur sucre, du quartier de la Taganka ; il a eu

un peu de mal à se faire à Vladivostock, le décalage, le climat, l¹été trop

chaud, l¹hiver trop froid, la mer, ses odeurs, ses vapeurs... mais son travail ici le passionne ; dans cet extrême-orient de l¹Union Soviétique, il a le contact avec tous les agents de la région, Chine, Asie du sud et Japon, donc. « Ses » agents. Ses enfants ? Sa famille en tout cas.

Dans le groupe de Tokyo, chacun a un profil étonnant, une inventivité, un dévouement fabuleux. Tous doivent avoir un sang-froid incroyable, du courage et de la lucidité en même temps mais le meilleur, vraiment, c¹est Sorge. Non seulement, il a des rapports étroits, uniques avec les Allemands mais il s¹est fait quantité d¹amis japonais, parfois hauts placés. Des intellectuels, des artistes, des soldats. Il a même dans sa poche un conseiller du premier ministre, Ozaki Hotsumi qu¹il a connu en Chine des années auparavant. Ces Japonais ne se connaissent pas les uns les autres, leur seul point commun, c¹est Sorge, mais tous détestent les militaires en place à Tokyo et lui fournissent des informations, souvent très pointues, pour affaiblir le régime. Un travail vraiment pas simple car au Japon la police est partout, persuadée que tout étranger est un espion en puissance... Savoir détourner l¹attention de ces pandores est tout un art.

Borzine sourit. En fait c¹est plus une grimace qu¹un sourire. Il vient de

penser qu¹ici aussi, la police est partout. Lui même à sa manière en fait

partie. Mais ça ne protège pas forcément. Il faut se méfier de tout le monde. Nombre de collègues du « 4è bureau », plusieurs de ses propres chefs, ont disparu ces dernières années, sans explication... Du jour au lendemain, on les disait « ennemi du peuple » et ils passaient à la trappe. Et lui-même ne s¹est pas montré curieux, il n¹a pas trop cherché à savoir ce qu’ils étaient devenus.

Le brouillard dissimule à présent tout le bord de mer. Bientôt, le bureau

sera complètement dans les nuages. Borzine pourrait s¹imaginer dans un

cockpit, aux commandes d¹un Tupolev. Aviateur : voilà un métier qu¹il aurait aimé faire mais on n¹a pas voulu de lui, trop petit paraît-il !

Il songe à l¹équipe dont Sorge a su s¹entourer, transparente mais efficace.

Branko Vukelic, un franco-yougoslave qui travaille pour le journal français

Vu et l¹agence Havas. Lui, il est toujours au courant de tous les potins qui courent dans les milieux occidentaux du Japon. Quant à l¹Allemand Max Klausen, sous l¹apparence d¹un homme d¹affaires, c’est un excellent opérateur radio. Un type qui, l¹air de rien, se débrouille vraiment bien. Comme il ne pouvait pas arriver au Japon avec une radio dans sa valise, Klausen en a reconstitué une sur place, pièce par pièce, en achetant les différentes parties de l¹appareil dans différents magasins de la ville ; ni vu ni connu. Il a même été jusqu¹à inventer un ampèremètre de fortune ; cet appareil est nécessaire pour mesurer l¹intensité du courant électrique ; comme il ne pouvait s¹en procurer un, il a improvisé un système analogue avec une simple lampe de poche ! Klausen s¹est même payé le luxe de construire plusieurs radios, chaque fois en plusieurs morceaux ; et tous ces éléments sont cachés dans plusieurs endroits, par exemple sous le parquet de tel appartement, derrière tel meuble ailleurs ou dans une boite en fer enfouie dans le sable, une ancienne boîte de biscuits, derrière une villa en bord de mer ; l¹idéal en effet pour l¹agent est de pouvoir émettre de différents endroits, parfois même pour expédier un seul message ; il lui est arrivé de commencer à émettre dans telle maison, de s’arrêter et poursuivre le travail ailleurs. Tout cela afin de ne pas être détecté par la police.

En général, les télégrammes de « Ramsay » sont courts ; ils font 200 mots, rarement plus ; ces messages équivalent à un feuillet, un feuillet et demi

tapé à la machine ; des textes codés, chiffrés en fait qu¹Oscar décrypte

avant de les envoyer à Moscou. La méthode est assez simple et un flic

japonais qui pourrait entendre ces émissions de bip bip serait bien en peine

d¹en découvrir le mode d¹emploi.

Ramsay et le centre se sont mis d¹accord depuis longtemps sur la méthode.

Chaque lettre du message est traduite en chiffre. Par exemple – c’est pure invention, juste histoire de se faire comprendre - , le mot ARME

devient 1274. Pourquoi ces chiffres et pas d¹autres ? la solution réside

dans un vieil almanach allemand de 1930, connu de Klausen et d¹Oscar, et d’eux seuls. Les deux ont choisi une page de cette brochure ; là, les mots, donc les lettres, y ont chacun une place. Et si Klausen lit A, il va taper 1, A étant la première lettre figurant dans cette page (R la deuxième, M la septième, E la quatrième...). Celui qui expédie le message passe des lettres aux chiffres ; au début, on cherche, on calcule puis c¹est un pur mécanisme, ça devient vite un réflexe. Celui qui reçoit traduit le chiffre en lettre et rétablit le texte. Le même principe vaut pour les messages de Ramsay au « centre » (Oscar) ou du « centre » à Ramsay. La langue d¹échange est l¹allemand, Oscar ayant en outre la charge de traduire le texte décrypté en russe quand il le reçoit, ou de passer du russe à l¹allemand avant de le chiffrer quand il l¹expédie à Tokyo. Si l¹almanach, qui sert de référence commune, venait à être découvert à Tokyo, cela ne présenterait en fait guère de risque, il s¹agit d¹un ouvrage anodin, sans signification malicieuse. Les policiers n¹y comprendraient rien.

« X...U...A...C... X...U...A...C... »

Ramsay se réveille, Oscar sursaute, se réinstalle à sa radio.

Chapitre 3

Tokyo

Début mai 1941

« ILS NE ME CROIENT PAS !

Richard est l’indignation faite homme.

« Ces crétins ne me croient pas ?!

Il est fou de rage. Il gronde comme un tonnerre. On dirait Ivan le Terrible d’Eisenstein* dans ses moments de colère. Il frappe du poing sur son bureau mais ça ne suffit pas pour l’apaiser, il balaye d¹un revers de main les livres et les dossiers posés là, il balance à l¹autre bout de la pièce un cendrier qui finit aux pieds de Branko Vukelic.

« Calme toi, dit ce dernier.

« Me calmer ?! Me calmer ! ça fait dix ans que je bosse pour eux, ils ont eu à se plaindre de moi ? JAMAIS ! Dix ans que je leur expédie des informations de qualité ; en dix ans, j¹ai jamais envoyé des navets, des rumeurs ou des histoires bricolées ; dix ans que je leur offre des renseignements de première main. Qui, le premier, leur a dit, il y a deux ans, que l’Allemand allait liquider la Pologne ? C’est moi ! Et maintenant ils ne me croient pas ? Je leur dis que l¹Allemand va attaquer la Russie parce que c¹est vrai et ils ne me croient pas ! « Ils doutent ?! » Mais pour qui ils me prennent ? Et pour qui ils se prennent, cette bande d’incapables ?!

Richard arpente de long en large son petit bureau, aux murs tapissés de livres, des centaines d’ouvrages sur le Japon et la Chine, des traités d’économie, d’art, de philosophie. Il tient en main le message du « centre » que vient de lui remettre Max Klausen. Le papier tient sur une ligne, il ne fait pas dix mots, il dit simplement : « Nous doutons de la véracité de votre information ! »

Après avoir expédié son message, la nuit même où Erich Ziegler lui parla de

l¹imminence d¹une intervention allemande contre l¹URSS, Richard attendit avec passion une réaction de Moscou. Qu¹allait dire Staline ? qu¹allait faire le Kremlin ? et l¹armée rouge ? les Soviétiques allaient ils dénoncer le pacte

germano-soviétique ?* ou lancer une opération préventive ? révéler au monde entier la menace d¹invasion nazie ? comment l¹URSS réagirait-elle, au plan militaire ? Diplomatique ? Tout était possible ; tout mais pas ça, pas ce silence, ce black-out ! Ce mépris. Car, depuis, il ne s’est passé rigoureusement rien, Staline se tait, Moscou reste muette, l’Armée rouge garde l’arme aux pieds. Rien ne bouge, ni aux frontières, ni dans la capitale ; c¹est absolument incompréhensible... jusqu¹à ce message du centre tout à l’heure : « Nous doutons de la véracité de votre information. »

Ainsi ils ne le croient pas ! Ils pensent que son message n’est pas « vrai » ?! Richard se tient la tête entre les mains, il pense devenir fou ; cette information est sans doute la plus importante qu¹il ait jamais trouvée de toute sa carrière, c¹est la nouvelle la plus grave qu¹il ait jamais transmise. Elle va changer la guerre en cours du tout au tout. Il y va du destin de la Russie soviétique, et du monde, ce n’est pas être mégalomane que de dire cela. Et résultat ? Rien, zéro, nada, nitchévo !

« Ils doutent ? ces imbéciles, ces incompétents, ces aveugles, ils doutent. Hitler est en train de réunir une armada de millions de fascistes à leurs frontières, pour fondre sur Moscou, raser Leningrad, mettre la main sur le pétrole du Sud. Les nazis s’apprêtent à les liquider, tous. Ça ne devrait pas être trop compliqué de vérifier cela, on ne rassemble pas des millions d’hommes à vos portes, avec tout le matériel et la logistique que ça suppose sans se faire remarquer. Mais eux, bien au chaud au Kremlin, ils doutent. Je rêve, je cauchemarde ?! »

Max Klausen s¹est assis, épuisé, il s¹éponge le front, il aimerait être

ailleurs ; dans son costume trois pièces et cravate, malgré la chaleur

ambiante, il fait très bon bourgeois mais un bourgeois en mauvais état. Il y a quelques mois, il a fait un infarctus et il souhaiterait se ménager un peu mais impossible de faire entendre ça au « chef ». Max Klausen est, finalement, tout l’opposé de Richard. Autant lui est réservé, autant Richard parade ; autant il rêve de calme, autant son patron est un fonceur. Max ne supporte plus les crises de son « collègue » mais que faire sinon laisser passer l’orage.

« J¹ai des indices en pagaille de ce que j¹avance, fulmine Richard. En pagaille ! J¹ai le témoignage d¹Erich Ziegler de retour de Berlin ; j¹ai les déclarations des cadres militaires qui résidaient ici pour une raison ou pour une autre et qui tous ont été rappelés à leur poste, sur le front de l’Est ; j¹ai eu la confirmation du plan et de la date par l¹ambassadeur en personne. Il y a quelques jours encore j¹accompagnais des officiels allemands venus à Tokyo en délégation et qui ne parlaient que de ça... Bref, j’ai des preuves à ne savoir qu¹en faire et eux ils doutent ?!

Le visage de Richard est marbré, ses bras balancent comme ceux d’un boxeur ; il cherche la bagarre mais qui frapper ? Alors, il fracasse une bouteille vide de saké dans l¹escalier de bois qui descend vers le vestibule d¹entrée. Klausen sursaute, plaque sa main sur sa poitrine, se demande si son coeur va le lâcher. Il a encore le courage de dire :

« Moins fort, chef, on va nous entendre, moins fort ! »

S¹il continue comme ça, se dit encore le radio, il va rameuter les voisins ; déjà qu¹on les regarde partout de travers, avec leur tête d¹européen ; si en plus, ils font du scandale...

« Je me fous des voisins ! et d¹abord j¹en ai pas, des voisins.

C¹est un peu vrai. Richard habite une vieille maison de deux étages, un peu à l’écart. Elle est en bois, comme la plupart des résidences du Japon, avec de larges panneaux vitrés et un long balcon très étroit, dans une rue tranquille des premiers faubourgs de Tokyo. Elle est entourée de petits champs de maïs et les demeures les plus proches, dont un commissariat, sont à plusieurs dizaines de mètres. Richard en est le seul locataire ; une vieille servante japonaise passe le matin, très tôt, lui préparer du thé, ranger un peu. Richard s’arrange pour qu’elle ne rencontre jamais ses invités dans la journée, on n’est jamais trop prudent.

« Max,tu vas leur répondre...

« Maintenant ?

« Oui, oui, maintenant. Tout de suite.

« Pour dire quoi ?

« Pour dire que JE CONFIRME COMPLETEMENT L’INFORMATION !

« Si on envoie trop de messages, trop souvent du même endroit, on va finir par se faire repérer.

« Tu te débrouilles comme tu veux, tu télégraphies où tu veux mais tu fais ça tout de suite.

« Le message, c’est quoi ?

« T¹es sourd ou quoi : dis leur qu¹on confirme TOTALEMENT la véracité de

notre information !

Chapitre 4

Vladivostock, 29 juin 41

Une grosse mouche revient régulièrement sur le bureau d’Oscar et semble le narguer. A l’aide d’un journal replié, il tente d’écraser l’intruse. Raté ! La chaleur est suffocante. Un petit vent, au lieu d’apporter un peu d’air, traîne une odeur poisseuse de la mer. En bas de l’immeuble, un tramway est arrêté, sans raison. Est-il en panne ? Les gens sont debout sur les marches et s’éventent avec leur mouchoir. Borzine a retrouvé au fond d’une vieille armoire une carte de Vladivostock d¹avant la Révolution, d¹avant 1917 ; les noms des lieux l¹étonnent et ne lui déplaisent pas ; ses bureaux

sont situés sur un cap qui fait face à l¹océan et tournent le dos à un port

intérieur. A l¹époque, cette presqu¹île se trouvait entre le golfe de

l¹Amour et la Corne d¹or. Amour, Or...Ces appellations l¹amusent, il en oublierait presque ses tracas. Et des malheurs, en cet été 1941 qui commence, c¹est vraiment pas ce qui manque.

Ramsay est furieux, ça fait des jours qu’il ne décolère pas, bombarde la direction d¹injures et de messages incendiaires. « Vous êtes

sourds, ignares, nuls ! ». Borzine compte les points, se dit que

Sorge a raison mais qu¹il devrait lever le pied, se montrer plus prudent, patienter, le « centre » n¹aime pas trop qu¹on lui manque de respect et qu¹on lui tienne tête. Sorge pourtant a vu juste, sur toute la ligne. Borzine ne le dira jamais comme ça, ouvertement, mais il le pense vraiment.

Quand Sorge a envoyé son message parlant d¹une invasion allemande le 20

juin*, Borzine a tout de suite transmis : il a même soutenu la démarche,

ce qu’il fait rarement, en soulignant à Moscou dans une note jointe toute l¹importance qu¹il fallait lui accorder et pourtant il savait que ce ne serait pas facile. Il ne s¹était pas trompé : Staline a refusé de croire Ramsay ; il avait signé un pacte avec Hitler deux ans plus tôt. Soviétiques et Allemands s’engageaient à ne pas se faire la guerre l’un l’autre. Staline restait persuadé que le nazi s¹y tiendrait ; il pensait que l¹Allemand avait assez de problème sur le front occidental, et avec les Anglais, notamment pour ouvrir un nouveau front à l¹Est. Staline n¹a donc rien voulu entendre. Pire : il a dit que l’information de Sorge, c¹était de la propagande, ou de la provocation, qu¹il y avait les Anglo-saxons derrière ces mensonges, qu¹on lui tendait un piège ; il n¹était pas question de tomber dans le panneau, rugissait le chef du Kremlin.

Staline en personne appela Borzine. C¹était la première fois que le chef de

poste à Vladivostock, minuscule rouage d’une formidable machine, parlait avec le grand patron ; ce dernier commença par le féliciter pour son bon

travail, en le vouvoyant. Est-ce que l¹usage du « vous » était un bon ou un

mauvais signe ? Fallait-il prendre les félicitations au mot ? Staline dit ¬ mais avec un peu trop d¹insistance ¬ qu¹Oscar avait eu raison d¹attirer son attention sur le message de « Ramsay » ; puis il lui posa une question :

« Camarade Borzine, dites moi, croyez vous que je sois un naïf ?

« Non, pas du tout, camarade secrétaire général !

« Bien ; je sais que l¹Allemand va nous attaquer un jour, camarade Borzine ; je le sais. Vous entendez ?

« ...

« Le fasciste ne rêve que de ça . Vous avez lu « Mein Kampf * », j’imagine ?

« Heu, non, camarade secrétaire général !

« Vous avez tort. Oui, vous avez vraiment tort. Il faut lire la prose de l’ennemi ! Sinon comment savoir ce qu’il pense ? Ce qu’il pense de nous surtout. Dans son livre-programme, Hitler écrivait il y a déjà des années, je connais son texte par coeur à force de l’avoir répété ici ou là : "Si l’on veut de la terre et du sol, cela ne peut se faire qu’aux dépens de la Russie : alors le nouveau Reich doit se mettre à nouveau en marche le long de la route des chevaliers Teutoniques pour donner, avec l’épée allemande, un sillon à la charrue allemande, et, à la nation, son pain quotidien ». C¹est clair, non ?

« Oui, camarade secrétaire général !

« C’est clair, en effet. Donc l¹Allemand attaquera, nous attaquera ! Mais pas maintenant ! Pas tant qu¹il est en guerre avec l¹Angleterre ; vous comprenez ?

« Très bien, camarade secrétaire général !

« Quand il en aura fini avec l¹Angleterre, alors là, oui, là il faudra ouvrir grands nos yeux et nos oreilles ! Car à ce moment là, oui, on va se faire la

guerre, eux et nous, et il vaudrait mieux alors qu’on prenne les devants, qu’on affronte leurs chevaliers teutoniques avant qu’ils nous attaquent. Mais pas maintenant, vous voyez ?

« Très bien, camarade secrétaire général !

« Vous comprenez, c’est bien. Alors, en attendant, qu¹est ce qu¹on fait ? Hé bien, on renforce notre armée. Pour le jour où... Et on n¹écoute pas les propos des provocateurs !

« Oui, camarade secrétaire général ! »

Staline avait conclu l¹entretien, ou plutôt son monologue, en

demandant à Borzine de répondre à Ramsay qu¹il ne croyait pas à leur info !

Puis il avait raccroché. Et Borzine a du envoyer ce texte incroyable, juste quelques mots mais qu’il a eu bien du mal à rédiger : « Nous doutons de votre information ». Lui, Borzine, a dû écrire ça à Sorge qui, depuis des années pourtant, n¹a fourni que des renseignements crédibles, solides ! Cette réponse, ça devait remonter au mois d’avril.

Et puis, tout a basculé ! Tout ce que Sorge avait annoncé s¹est réalisé. Tout. Le 22 juin, il y a une semaine de cela, les Allemands ont attaqué, exactement dans les conditions détaillées dans le message de Ramsay un mois plus tôt. 160 divisions, soit trois millions d¹hommes, ont foncé en direction de trois axes, vers Leningrad au Nord, vers Moscou au Centre et vers le Sud, le Caucase ; ces millions d’hommes ont été soutenus par 3000 avions, 3000 chars, 600 000 véhicules. La date, le nombre d¹hommes, les

orientations, les moyens, Sorge avait tout dit, tout donné, tout compris ! Des mois avant, deux mois avant.

Borzine s’éponge le front. La grosse mouche est toujours là, effrontée, impunie. Le soleil tape sur les vitres de son étage, transformé en véritable four. Il s’est mis torse nu, et pour éviter d’être surpris dans cette tenue peu réglementaire, il a fermé son bureau à clé. Il faudrait qu’il trouve un ventilateur, il en a vu plusieurs dans la loge du gardien.

L’information ici est bien verrouillée et la radio ne laisse pas passer grand chose mais Borzine, par le canal militaire, se tient informé de l’évolution du front presque heure par heure depuis une semaine. C’est tout simplement une catastrophe qui s’est abattue sur le pays. Une vague noire, un déferlement de mort. L’URSS n¹était pas prête, ses troupes n¹avaient même pas été mises en état d¹alerte, il n¹y avait pas de vraies fortifications le long de la frontière. Au moment du déclenchement de la guerre, le rapport des forces était de 5 contre 1 au profit de l¹Allemand. 5 contre 1. Pour cinq Allemands, un Russe ! L’envahisseur est entré dans le pays « comme dans du beurre » à l’exception de quelques poches de résistance, comme la forteresse de Brest-Litovsk ! *

Le désastre est complet. Et notre faute impardonnable, pense Oscar. En quelques jours, on compte des dizaines de milliers de morts et de prisonniers, des centaines d¹avions cloués au sol, des centaines de chars détruits. L¹Allemand a progressé de 600 kilomètres au centre du pays, il s¹approche de Minsk, de Smolensk. Direction Moscou. A moins d¹un miracle, Borzine ne voit pas ce qui peut les arrêter. Et il ne croit pas aux miracles.

Staline a commis une formidable erreur de jugement ; il doit aujourd¹hui en

être humilié, mortifié. Il s’est déconsidéré. Mais va-t-il demander pardon, s¹excuser, se critiquer ? Pour Borzine, ce n¹est vraiment pas son genre. Ramsay a mis à nu en quelque sorte son incompétence. Il a mis le doigt là où ça fait mal. Dire que Sorge avait raison, c¹est reconnaître que Staline s¹est trompé, que le gâchis de ces derniers jours aurait pu être évité, du moins en grande partie. Et ça, Staline ne peut pas le faire, il ne le reconnaitra jamais. Et il ne pardonnera jamais à Sorge sa lucidité.

C’est avoir tort que d’avoir raison trop tôt, disait un écrivain dont Borzine ne retrouve pas le nom.

Chapitre 5

Tokyo

Juillet 1941

Richard avance avec précaution. Un pas, il attend, un autre pas, il fait une pause, il écoute, et ainsi de suite. Il sait qu¹il pèse son poids et qu¹il peut

faire grincer le parquet. Il est arrivé ce matin plus tôt que d¹ordinaire à

l¹ambassade, il a emprunté le couloir du rez de chaussée conduisant au bureau de presse mais au lieu d’aller à son poste de travail, il a tout de suite bifurqué vers la première pièce qui se trouvait sur sa droite. C¹est le bureau ¬ et la chambre- de Meisinger, Helmut Meisinger, un type important de la Gestapo* qui est en train de s¹installer dans la mission allemande. Pour l¹heure, il est encore à l¹hôtel mais tous ses papiers sont déjà là. Richard a réussi à se procurer les clés de la pièce avec l¹aide de la pianiste Eta Arich-Schneider. Elle occupait en effet ce lieu jusque là mais, sur pression de madame l’ambassadrice, elle a du le quitter, monter à l¹étage et céder la place à l¹officiel nazi. Le temps de déménager, un ou deux jours tout au plus, elle dispose encore de la clé de son ancienne chambre. Richard l¹a appris et a su la convaincre de la lui prêter quelques heures. Pour cela, il a dû se

dévoiler un peu, dire à la jeune femme qu¹il se méfiait de la Gestapo. Comme elle-même ne porte pas la police nazie dans son coeur, elle a accepté. Sans demander plus d’explication. Richard pour la circonstance s¹est montré imprudent. Il le sait. Il ne le regrette pas.

Il se méfie de ce porc de Meisinger. Le SS a une réputation de tueur ; on

raconte qu¹il a été chargé de liquider un ghetto juif dans un des pays de la

Baltique, la Lettonie ou l¹Estonie, il ne sait pas au juste. Meisinger se serait exécuté de cette tâche avec une particulière bestialité. Richard pense que ce flic nazi a des soupçons sur lui. Et peut-être même sur l’ambassadeur ? Plusieurs fois, il a croisé son regard insistant, sa moue méprisante ; il veut en avoir le coeur net en fouillant ses papiers.

Il fait suffisamment jour dans la pièce, malgré les volets tirés, pour

repérer, sans allumer, les meubles, les objets, les fichiers ; sur le bureau,

en bonne place, se trouve le dossier « Personnel de l¹ambassade », qu¹il

feuillette rapidement. Il a droit à une fiche individuelle, comme les autres. Une seconde chemise, marquée « Secret », est intitulée « L¹axe Berlin ¬ Tokyo ». Richard sort de sa poche revolver un minuscule appareil photographique, plat et incurvé comme une fiole d¹alcool.

Au même moment, la porte s¹entrouvre. Richard s¹immobilise. Il entend l¹employée de cuisine crier dans le couloir :

« Non, pas cette porte, je vous ai dit : la suivante ! LA SUIVANTE !

La voix s¹adresse à un livreur qui apporte un arbre miniature, un bonzaï, adressé à madame l¹ambassadrice ; c¹est un cadeau personnel du ministre japonais des affaires étrangères pour la remercier de l¹invitation à la réception de l¹autre soir. « C¹était très réussi, merci ! Arigato * » dit un petit mot d¹accompagnement.

Richard n¹a pas bougé, toujours penché sur le bureau ; il est crispé, l¹appareil photo en main mais le regard rivé sur la porte à peine entrouverte ; le livreur adresse très bruyamment ses excuses à la cuisinière ; on entend les pas de cette dernière s¹approcher. Elle rejoint le coursier et ferme la porte, assez brusquement mais garde, pour on ne sait quelle raison, la clenche baissée ; elle peste encore contre le livreur qui a failli entrer dans la pièce du Obersturmführer alors qu¹elle lui avait bien dit de poser la plante dans le salon. « Le salon ! » s’énerve-t-elle. Toute employée qu’elle est, et japonaise comme son vis-à-vis, on sent qu’elle l’accable d’un immense mépris. Ils ne sont pas du même monde, c’est clair. L¹autre s¹excuse à nouveau, platement. Il répète les mêmes formules de pardon. La dame va-t-elle s¹étonner de constater que la porte n¹était pas fermée à clé ? Richard attend. Apparemment rien ne se passe. Rien de grave. La clenche finit par se redresser. Les bruits dans le couloir s¹estompent peu à peu. Le livreur a livré et s’en va, l’employée le talonne de près. Silence. Richard soupire longuement puis il revient aux deux dossiers. Il se donne la peine de lire la fiche le concernant ; ils ne savent rien de lui. La Gestapo le prend pour un journaliste. Il n’y a là aucune remarque précise. La fiche de l’ambassadeur est également assez neutre. On y signale simplement qu’il n’a pas toujours été nazi. Une banalité, en somme. Richard saisit le second dossier, marqué « Secret », tourne page après page, photographie chacune d¹elles en prenant son temps.

Puis il glisse l¹appareil dans sa poche, referme les dossiers, remet les documents comme il les a trouvés, sort du bureau aussi lentement qu’il y est entré et referme la porte à clé. Le couloir est vide, la voie est libre ; il va jusqu’au bureau de presse, fait mine d’en sortir en en claquant la porte et file vers le perron tout proche où l¹attend l¹ambassadeur.

Heil Hitler !

Heil Hitler !

Richard Sorge et Eugen Ott se saluent. Malgré l¹heure matinale, il est à

peine six heures, et la chaleur persistante, l¹ambassadeur est déjà impeccablement sanglé dans son uniforme d¹officier de la Wehrmacht. Col blanc, veston bleu, décorations, tout est impeccable.

« Richard, tu es en retard ce matin, ce n¹est pas dans tes habitudes ! Voilà ce qui arrive quand on se couche trop tard !

Ott agite son index et fait mine de gronder l¹arrivant mais son sourire dit

le contraire ; on sent que ces deux-là se connaissent depuis longtemps et

s¹apprécient. En tout cas Ott estime Richard. Ce dernier avance un prétexte

futile, un problème de voiture, « Ce modèle de Datsun est vraiment décevant ! », pour justifier son contretemps et s¹installe dans un grand fauteuil en osier, identique à celui de l¹ambassadeur. Leur tête-à-tête quotidien peut commencer. Personne ne va venir les déranger. Personne n’oserait. La cuisinière, qui a servi le thé, a disparu ; les autres diplomates et leur famille dorment encore ; l¹ambassade est à eux.

Il fait un petit peu moins lourd ce matin ; mais la journée va sans doute être très chaude, comme d¹habitude. Il a plu la nuit précédente, ce qui a le

mérite d¹adoucir l¹air ambiant, de le rendre un peu plus respirable ; aux pieds de la véranda, les palmiers, comme alourdis par l¹humidité, ondulent

paresseusement. Vers le portail, des oiseaux minuscules et fébriles s’agitent autour des racines monstrueuses d’un palétuvier.

Ce petit déjeuner de travail, qu¹ils tiennent tous les deux depuis des mois,

chaque jour (que Dieu fait), y compris les dimanche et jours de fête, leur permet de passer en revue l¹actualité et de parler aussi de la vie interne de l¹ambassade. Outre son activité de journaliste, Richard est l¹attaché de presse de l¹ambassade ; il rédige quotidiennement un petit bulletin d¹informations destiné à l’importante colonie allemande du Japon où l’on parle aussi bien de la guerre en Europe, des heures d’ouverture de la bibliothèque ou des relations nippo-germaniques.

Ce matin, l¹ambassadeur est plutôt inquiet. Hitler veut savoir quelles sont les intentions japonaises. Berlin et Moscou sont en guerre, que va faire Tokyo ? Les Japonais vont-ils se tourner les pouces et compter les points, ou aider l’Allemagne dans son effort contre l’hydre soviétique ? Le Fuhrer lui repose régulièrement la question. Hier encore, il lui a téléphoné. Ott retransmet fidèlement la conversation à son conseiller.

« Tokyo est allié de Berlin, oui ou non ? Lui a demandé Hitler, ajoutant aussitôt, sans attendre de réponse : Oui ! alors pourquoi les Japonais n¹attaquent pas les Russes ? Qu¹est-ce qu¹ils attendent ? Savent-ils au moins qu’on compte sur eux ? Le leur avez vous dit ?

« Oui mon Führer, bien sûr, et pas qu’une fois !

« Dites leur bien que si Moscou se trouve pris en tenailles, entre leur front à l¹Est et nous à l¹Ouest , l’affaire sera liquidée en un rien de temps ! Kaput !

« Oui, mon Führer !

« Faut-il que j’appelle l’ambassadeur japonais à Berlin ?

« Non, mon Führer, ce serait sans doute contre productif.

« Alors ? Ils se décident quand, les citrons ? »

« Les citrons ! » : c¹est ainsi que le chef du Reich appelle ses « amis »

japonais. Des citrons. En raison de leur teint ? Ou de leur acidité ? Si l’empereur entendait ça...

« Les Japonais ne sont guère plus tendres pour les Allemandss quand ils parlent entre eux, le rassure Richard.

« J’aime mieux pas savoir...

L¹ambassadeur en fait ne sait pas quoi répondre à Hitler. Les officiels qu¹il rencontre à Tokyo, tous sans exception lui font des courbettes, en se cassant le dos en deux ; ils sont forts pour les simagrées. Ils vous répondent dix fois « Haï » (oui) à toutes vos questions, répètent « Arigato » (merci) à n’en plus finir, opinent du chef en clamant sur un ton saccadé « Wa-ka-ri-ma-shi-ta » (Je comprends). Ils affichent des sourires d¹une oreille à l¹autre, ils ont des formules toutes faites sur l’amitié Tokyo/Berlin mais en fait, tout ça sonne creux. C’est du bruit et rien de plus, ils ne disent finalement rien : « Tous des hypocrites ! Leur ministre peut bien offrir un bonzaï à ma femme mais il n¹y a pas moyen de savoir ce qu¹ils pensent vraiment ! S’ils pensent quelque chose...

Ott regarde Richard avec des yeux de chiens battus :

« Tu connais tout Tokyo, toi, du dernier bar au plus grand palais. De la dernière fille des rues jusqu’au premier ministre. Alors, qu¹est ce qu¹ils racontent ? ils doivent bien parler de la guerre qui vient, non ?

Le journaliste termine son thé et laisse l¹ambassadeur s¹impatienter. Il faut savoir se faire désirer, ne pas parler trop vite, semble-t-il se dire.

« Richard, aide moi, cherche à savoir ce que vont faire les citrons.

Une sorte de merle semble appuyer la question du diplomate en déployant sans prévenir un chant très mélodieux, très varié, un long gazouillis qui s’achève chaque fois dans un double cri. Les deux hommes écoutent, distraits, puis le correspondant concède enfin quelques mots :

« Ce qui est sûr, cher ambassadeur, c’est que les Japonais se préparent à la guerre. Ils vont attaquer, c’est évident. Ils produisent en série des avions, des bateaux, des canons et tout le toutim, ils mobilisent les jeunes jusqu’au fin fond des campagnes, ils s’entraînent comme des agités, bref ils sont sur le pied de guerre. Mais où ce pied va-t-il les mener ? En Sibérie, pour chasser les Popov ? ou au Sud, en Asie ; ils sont déjà en Chine. Ils pourraient descendre plus bas ? On dit qu’ils cherchent du pétrole... Tout cela reste un mystère, cher Ambassadeur. Mais je vais voir ce que tout cela cache, promet Richard qui a déjà sa petite idée.

Chapitre 6

Vladivostock

15 août 41

Les gens en ville sont effondrés. La guerre a beau se dérouler loin d’ici, les nouvelles que donnent la radio et surtout les lettres du front sont épouvantables. Les Allemands ne seraient plus qu¹à 400 kilomètres de Moscou. Au Sud, ils foncent vers Kiev et le Donetsk ; les morts, les blessés et les prisonniers se comptent par centaines de milliers. Des passants pleurent dans la rue, dans les transports. Oscar Borzine n¹a jamais connu une telle ambiance. Beaucoup se disent que si les Japonais, alliés des Allemands, attaquaient maintenant en Sibérie, s¹ils débarquaient à Vladivostock par exemple, le pays pourrait connaître un effondrement complet. Oscar demande régulièrement à Sorge s¹il a des informations à ce

sujet ; il sait que son « agent » cherche.

L¹autre nuit, histoire d¹occuper une de ses nombreuses insomnies, Oscar

s¹est souvenu des années de formation qu’il avait passées avec Sorge, à Moscou. Il a même retrouvé un de ses carnets de notes de l’époque, vers 1928 / 1929 . Pourquoi l’a-t-il gardé ? De manière générale, en effet, on leur

demandait d¹apprendre les cours par coeur et de faire disparaître toute trace

écrite ; mais Oscar a conservé « en souvenir » ce document. En souvenir de quoi ? Une faiblesse coupable, un sentimentalisme déplacé, une regrettable nostalgie, il en convient. N¹empêche : ce document le fait sourire, et le sourire, aujourd¹hui, est une denrée rare. Alors...

Le carnet rend compte d¹un cours sur les différents procédés utilisés pour

contacter des agents inconnus. Un animateur donnait des pistes puis chaque

élève-agent devait improviser, inventer ses propres méthodes, les soumettre

à l¹opinion de ses camarades, vérifier si elles tenaient la route ou non.

Sorge était intervenu à plusieurs reprises, Borzine retrouvait des citations

de lui.

Le problème qui intéressait les « élèves » ce jour-là était le suivant :

deux agents ne se connaissent pas ; on leur a simplement donné à chacun un lieu et une heure de rendez-vous et « un mode de reconnaissance ». Comment vont-ils se reconnaître ?

Exercice n°1 : le moyen le plus simple est d¹aborder, dans un lieu précis

(restaurant, hôtel) et à une heure dite, une personne dont la présentation

(physique, habillement) correspond à la description qu¹on leur en a fait,

par une discussion dont chacun connaît les termes. Ici, Sorge propose que l¹une des deux personnes dise : « Je m¹appelle A, et B me charge de vous saluer » et l¹autre doit répondre : « Je m¹appelle C et D vous salue bien ». Tous ces noms (A,B,C,D) sont évidemment connus d¹avance par les deux parties.

Ensuite, la classe a compliqué les formules d¹approche, histoire d¹être plus

sûrs de son partenaire. Par exemple, si l¹un disait « Connaissez vous madame Dubien ? », l¹autre devait préciser « Je connais Mme Denise Dubien. »

Et on tarabiscotait les choses à l¹infini, se disait Oscar. Par exemple Sorge avait déjà comme nom de code « Ramsay » ; il pouvait aborder quelqu¹un en lui demandant « Connaissez vous un certain Ram » et l¹autre devait dire « est-ce que son nom ne se termine pas par Say ? »

Exercice n°2 : chaque agent possède une partie d¹un même objet ¬ ou un bout

d¹une information- et c¹est en assemblant les parties ¬ et les bouts- qu¹ils

se reconnaissent. Exemple le plus simple : la carte de visite déchirée dont

chaque espion possède une moitié ; en réunissant les deux fragments, on est

sûr de parler à la bonne personne ! Ou ¬ proposition de Sorge- l¹utilisation

d¹un billet d¹un dollar : l¹un des partenaires sort un billet numéroté

112235 et l¹autre doit montrer un dollar avec le numéro 112236.

Les variantes sont nombreuses ; on peut se servir de marques de cigarettes,

autre idée de Sorge, grand fumeur devant l¹éternel : un agent propose des

cigarettes de telle marque « parce que vous fumez celles-là n¹est-ce pas ? »

et l¹autre dit : « et voici votre marque préférée, servez vous ! »

Ou bien l¹un vient avec un livre, en disant : « un très bon livre, surtout

le passage page 36 » et l¹autre assure « moi je préfère plutôt le passage

de la page 102 », chacun étant bien sûr averti d¹avance des numéros de page à utiliser.

Ou encore : « Je me rends dans telle boutique, A, pour acheter tel produit,

B » et l¹autre de réagir « Moi je vais dans la boutique C pour trouver le

produit D », les boutiques devant être voisines et le nom des produits

déterminés à l¹avance.

On peut aussi évoquer un musée où l¹un dit « J¹aime bien les toiles de A »

et l¹autre : « Moi c¹est plutôt des tableaux de B », les noms des artistes

ayant été décidés préalablement.

Borzine se souvient d¹un autre exemple utilisé par Sorge et consigné dans

son carnet : « Je pris un jour contact avec un agent dans un magasin de

disques en disant : voudriez vous m¹aider à chercher tel disque ? sans en

donner le nom complet que mon interlocuteur dut me citer en entier en

ajoutant : je vous aiderai volontiers à chercher tel disque. »

Exercice n°3 : Comment prendre contact entre clandestins sans passer par ces signes de reconnaissance ? On peut par exemple acheter des billets de

théâtre en s¹arrangeant pour que l¹agent à contacter soit placé à sa droite

ou à sa gauche ou à deux ou trois rangs, etc ; ou bien se retrouver à un

rayon de magasin où l¹un devrait acheter un mouchoir alors que l¹autre

demanderait des bas ; ou dans un restaurant précis, l¹un devait commander un plat A, l¹autre un plat B et ils amorcent une conversation sur ces plats ;

ou encore ¬ nouvelle proposition de Sorge- se retrouver dans un lieu

public, l¹un avec une pipe à la forme particulière à la main, l¹autre un gros

cigare ; tous deux doivent allumer pipe et cigare et en tirer une première

bouffée en même temps ; ou encore, dans un café ou un restaurant, l¹un doit

plier de façon spéciale le journal qu¹il lit quand l¹autre arrive.

Les signes de reconnaissance peuvent être très diversifiés : la couleur du

papier autour d¹un paquet de gants ou de cravates ; la façon de tenir une

pipe ou un cigare.

Exercice n°4 : utiliser la presse. Cette idée de Sorge consistait à employer

les annonces des journaux pour fixer le lieu et l¹heure des rendez-vous si

cela n¹avait pas été fixé d¹avance.

Borzine se demande alors quand il avait vu la dernière fois Sorge. On est en 1941, cela doit remonter à cinq ou six ans... A 1935, en effet. Sorge avait eu des problèmes de papier d¹identité lors d’un de ses voyages. A présent, Oscar s’en rappelle comme si cela s’était passé hier ; il croit même entendre Sorge, narquois, la voix cassée par les cigarettes, lui raconter ses petites misères d’agent secret :

« Cette année-là, j¹allais du Japon en URSS via les USA. Un agent du parti communiste à New York me remit un faux passeport. Je l¹utilisai pour me rendre à Moscou et le détruisis en Hollande, à mon retour. Ce faux passeport m¹était nécessaire parce que je ne voulais pas que mon vrai passeport put indiquer que j¹étais allé à Moscou. »

Puis il ajouta que voyager sous un faux nom peut parfois compliquer les

choses :

« Au moment d¹acheter mon billet à la compagnie de navigation pour rentrer

en Europe avec le faux passeport, je m¹aperçus que j¹avais oublié l¹étrange

nom qui y figurait et dus sortir le passeport afin de me rafraîchir la

mémoire. »

Ou encore

« Avant de quitter New York, je me fis faire un complet chez un tailleur

auquel je donnai mon vrai nom ; à mon retour, j¹allai chez le même tailleur

et lui donnai le nom porté sur le faux passeport. Le tailleur se souvint de

moi et remarqua le changement de nom mais n¹y attacha pas d¹importance. Les Américains ne trouvent pas étrange qu¹un individu ait un nom de rechange. »

Oui, cette histoire du tailleur new-yorkais est sans doute la dernière anecdote que Sorge lui ait raconté de vive voix. Il y six ans de cela, une éternité...

Chapitre sept

Tokyo

27 août 1941

« Hourraaaaaaaaa !

Richard est dans une forme éblouissante ! Autant il peut être sinistre lorsqu’il déprime, autant il explose d’enthousiasme quand il triomphe. Il se trémousse comme un crooner derrière son micro, comme un danseur en état de grâce, comme un parieur qui a remporté le gros lot. C’est le message qu¹il décide d¹envoyer au centre ce jour là qui le met dans cet état ; il saute, il gigote, il

trépigne, il est totalement heureux !

Le radio Max Klausen et le journaliste Branko Vukelic le regardent, amusés, un peu blasés aussi ; leur « patron » a toujours tendance à en faire trop, dans

la colère, l¹autre fois, quand le Centre n¹a pas pris au sérieux son

information sur l¹invasion allemande, dans l¹euphorie aujourd¹hui. Lui

demander de se calmer, ce serait peine perdue. Ils attendent que ça passe.

« Hourraaaaaaaaaaa ! exulte Richard, je vaincrai Hitler !

Quel programme ! Vaincre Hitler à lui tout seul. Max Klausen opine du chef. Toujours aussi livide, le radio se dit que toutes ces émotions ne sont pas bonnes pour son coeur ! Richard, lui, n’a pas peur, manifestement de l’affoler, son coeur. Il danse, il chante, sa voix est retentissante ; il défie le monde :

« Moi, Richard Sorge, je vaincrai Hitler !

Richard n¹est pas devenu fou, il n¹est même pas saoul ; tout simplement, il

a recueilli une information EXCEPTIONNELLE ; il le sait, le dit, le répète,

le savoure.

« Mes amis...

Cet excès de cordialité inquiète un peu ses compères, d¹ordinaire il est

plus direct, plus brusque aussi souvent. Ils veulent voir la suite.

« Mes amis, le texte que j¹envoie aujourd¹hui est historique, vous entendez : HISTORIQUE »

Richard en effet sait à présent de façon absolument sûre que les Japonais

partent en guerre.... mais pas contre l¹Union soviétique ! C¹est l¹information que tout le monde recherche depuis des semaines. Que tout le monde attend ou redoute. Hitler voudrait que les Japonais débarquent en Sibérie pour étouffer l¹URSS entre deux fronts, et l¹ambassade allemande de Tokyo fait des pieds et des mains pour en avoir la confirmation. Staline, lui, redoute une intervention japonaise qui l¹obligerait à se battre partout alors qu¹il n¹en a pas vraiment les moyens. Les Japonais jusqu¹à présent, officiellement, ne disaient rien. Ils préparaient la guerre, ça tout le monde pouvait le voir ; ils réquisitionnaient toujours plus de soldats, ils fabriquaient toujours plus de matériels. Il fallait être aveugle pour ne pas le constater. Mais pour faire la guerre où ? Se battre contre qui ?

Aujourd’hui, Richard sait. Il sait que Tokyo va bientôt attaquer...vers le Sud, vers l¹Asie du Sud, vers des territoires plus ou moins tenus par les Anglais, vers le Pacifique. Tokyo du coup va donc défier l¹Amérique aussi. Rien que ça ! Car le Pacifique, c’est aussi le territoire des Américains. Le Japon déteste l’URSS mais il laisse l¹Allemand se débrouiller avec le Russe. Plus tard, peut-être, quand le Russe sera à l¹agonie, quand Moscou ou l¹Oural* seront tombés, alors là, Tokyo interviendra à son tour. Peut-être. Quand il n’y aura plus grand risque. Plus aucun risque. Pour finir le travail. Mais pour l¹heure, ce qui intéresse les Japonais, c¹est l¹Asie et ses richesses, c’est le sud-est asiatique et son pétrole.

« Et comment je sais ça, moi ? triomphe Richard devant son maigre public.

Comment je sais ça ?

Il esquisse devant ses adjoints une pantomime grotesque qui ne faire rire que lui.

« Je sais ça grâce à mes petites fourmis, à tous ces informateurs que j¹ai un peu partout à Tokyo, dans l¹administration, dans l¹armée...

Petites fourmis ? Richard joue les modestes. S¹il a en quelques jours

accumulé des nouvelles précieuses, qui toutes vont dans le même sens, c¹est aussi parce qu¹il connaît des gens très hauts placés. Ozaki Hotsumi, par exemple, n’est pas ce qu’on peut appeler une petite fourmi. C’est plutôt une grosse fourmi : il est conseiller du premier ministre ; et celui-ci est catégorique : l¹état major prépare la guerre vers le sud. Richard fréquente aussi des militaires du rang, des sans grade, cette fois, qui lui diront comment les choses se passent « en bas » et lui révèleront que l¹armée d¹occupation japonaise en Chine replie vers le sud la plupart de ses garnisons installées jusque là près de la frontière soviétique. Par des bureaucrates de la capitale, il a appris que l’armée a préparé des réserves de carburants pour six mois, que la flotte et l’aviation ont bénéficié d¹équipements prioritaires. Si la marine est choyée, ce n’est pas pour traverser le bras de mer qui sépare le pays de l’URSS ; c’est parce que des opérations navales d’envergure sont prévues dans le Pacifique...

Et puis, cerise sur le gâteau, et Richard en rit comme s’il s’agissait d’une formidable plaisanterie, il a su par des amis qui travaillent dans l¹intendance

que l¹armée de l’empereur avait commandé, pour sa prochaine campagne militaire, des millions et des millions de shorts !

« Des shorts, s’esclaffe-t-il !

Et il se met à passer et repasser devant ses coéquipiers en redressant le bas de ses pantalons jusqu’aux genoux ; il fait longuement le singe dans cette posture grotesque.

« Des shorts ?! On sait tous ce que ça veut dire, non ? Ce sont les anglais qui nous ont fait cadeau de ce nom. Shorts = culottes courtes ! Oui, mes amis, des millions de culottes courtes. Des shorts pour faire la guerre ?! hurle-t-il. C¹est pas une blague. C’est au contraire une information essentielle, vous comprenez ?

Il attend, toujours avec ses pantalons retroussés, comme un maître d¹école égrillard devant ses élèves ; il attend que ses collaborateurs réagissent. Ils ne bronchent pas.

« Des millions de shorts ?! Mais là voilà l’info que j’attendais ! Car enfin, on ne fait pas faire des shorts pour partir en Sibérie ? En plein hiver, par moins 30 ou moins 40 degrés , on ne porte pas du court ! Pigé ? ?! Si on va en Sibérie, on confectionne des manteaux, bien lourds, bien gros, des bonnets, des gants, des bottes. Mais si on commande des millions de shorts, ça veut dire qu¹on va faire la guerre dans les pays chauds, dans la jungle, du côté des tropiques, autrement dit vers ….

« Le SUD ! s¹exclame en choeur le trio, enfin à l¹unisson.

Les trois hommes se font face, se prennent par l¹épaule et esquissent des

pas de danse.

« Et j¹espère que Moscou va nous croire cette fois ! dit encore Richard. Max, tu vas leur dire simplement : « Pas d’offensive à craindre contre l’URSS. »

Chapitre 8

Vladivostock

15 septembre 1941

Comme si Ramsay avait fait passer son énergie par les ondes radio, Borzine à son tour danse devant la baie vitrée, face à un paysage pourtant essoré de pluie et un océan gris sombre. C’est une danse très lente à laquelle il se livre, ses mains virevoltent, frappent sa poitrine, claquent sur ses jambes, s’écartent, s’élèvent, il tourne sur lui-même, il rit et pleure à la fois. Il rumine, « Des shorts ! Des shorts ! », pouffe, regarde autour de lui. Si on le voyait dans cet état, on le prendrait pour un fou.

Pourtant les occasions de faire la fête, ici, sont devenues rares ; le front à

l’Ouest est un enfer. La ville de Smolensk, dernière place-forte sur la route de la capitale, est tombée au début de l¹été. Kiev, « la mère des villes russes » est sur le point de céder. Les envahisseurs s’approchent dangereusement de Moscou. On compte déjà un million de morts, 3 millions de prisonniers. Les Allemands souffrent aussi, dit-on - ils auraient perdu 50% des hommes engagés en juin dernier dans la bataille ; mais ils continuent inexorablement de progresser. A moins d¹un miracle, répète Borzine l’athée, il va être difficile de les arrêter. « Or ce miracle est peut-être en train de se passer, et c¹est Ramsay qui nous l¹a annoncé. Avec ses histoire de shorts... »

Oscar a transmis illico la nouvelle à Moscou : le Japon n’attaquera pas ! Et cette fois, Staline n¹a pas boudé l¹information, il s¹en est même emparé avec un immense soupir de soulagement, dit-on. Ramsay n¹est donc plus pour le Kremlin un provocateur mais celui qui apporte une formidable nouvelle. Tokyo renonce à attaquer en extrême orient soviétique et met le cap au Sud !? L’empire du soleil levant* à décidé de provoquer l¹Amérique, l’Angleterre, la France aussi via l’Indochine ! Incroyable ! C’est totalement incroyable ! Cela signifie très concrètement que toutes les troupes soviétiques qui restaient réquisitionnées aux frontières de l¹Est, tous ces soldats expérimentés mais immobilisés, sur le Pacifique ou aux marges de la Chine, tous ces hommes vont pouvoir être rapatriés vers l¹ouest, vers Moscou notamment.

Cela représente 400 000 hommes, 400 000 sibériens qui, sous la conduite de Joukov, vont renforcer le front occidental. Des troupes « fraîches » comme on dit car elles ont été épargnées jusque là par les combats, des troupes d’élite aussi, habituées au pire climat, alors même que les Allemands peinent à renouveler leurs forces et vont devoir affronter l¹hiver russe.

Du sommet de la caserne où siègent ses services, Borzine entraperçoit au

loin sur sa droite la gare du transsibérien ; c¹est de là qu¹ils vont

partir, ces 400 000 hommes. Il s¹imagine ces centaines de convois spéciaux

qui vont conduire vers l’ouest cette armée, tous ces jeunes hommes équipés de leur tenue d¹hiver, immaculée, veste à capuche blanche, pantalon blanc,

bottes blanches. De vrais bonshommes de neige, si on ne regarde pas leur

Kalachnikov* pendu à l¹épaule. Ils vont refaire, en une à deux semaines,

cette ligne interminable, ce chapelet de stations qui lui sont chères, Nakhodka, Khabarovsk, Bielogorsk, Tchita, Ulah Ude, Irkoutsk, Taichet, Krasnoiarsk, Tomsk, Novosibirsk, Omsk, Sverdlovsk, Perm, Yaroslav, Moscou. Rien qu’en énumérant ces étapes, Oscar a l¹impression d¹entendre le halètement de la locomotive, le martèlement du convoi, le mugissement de la sirène, le grincement des wagons, la course du train traçant au milieu de nulle part.

Et à peine arrivés dans la capitale, dès leur entrée en gare, ces jeunes hommes entendront au loin la canonnade comme une sinistre invitation à partir aussitôt au feu, à entrer dans la danse de mort.

Chapitre 9

Tokyo

18 octobre 1941

Richard entend du bruit. Ça vient du rez-de-chaussée. Il tend l¹oreille.

Rien. Il regarde sa montre. Trois heures du matin. Peut-être se fait-il des

idées. Depuis quelques jours, en effet, il est groggy, patraque, bref malade. Il a une fièvre carabinée qui ne passe pas et l¹oblige à rester couché. Il a du s¹excuser auprès de l¹ambassadeur, il ne se sent vraiment pas en état de participer aux petits déjeuners quotidiens de travail avec lui. Eugen Ott l¹a bien pris. Ce type ne se doute absolument de rien, s¹étonne Richard.

Ça va pas fort dans sa tête, en ce moment, il broie du noir, rêve de quitter

Tokyo, d¹être affecté ailleurs. Il a l’impression d’avoir fait ici tout ce qu’on pouvait attendre de lui. A quoi bon rester ici ? Il aimerait que « le centre » l’envoie...en Allemagne, pourquoi pas ? A Berlin, du côté de l¹Etat-major par exemple ? ou à Paris ? Il ne connaît pas Paris mais il doit y avoir des tas de renseignements à glaner dans cette ville ! Ou encore à Rome ? Non, Rome ne l¹attire pas. Aux Etats Unis ? Oui, ça, c¹est une bonne idée, les Etats Unis. Il connaît un peu. Il parle anglais. Il pourrait aussi revenir à Moscou mais l’URSS a tellement changé depuis qu’il l’a quittée, il y a des années de cela. Tous ses amis des services ont disparu. Sans doute sont-ils en prison, ou pire. Personne ne lui a jamais rien dit. En tout cas, il se méfie de Staline. Non, il ne retournera pas en Union Soviétique.

Richard a l’impression qu¹il pourrait être utile pour la cause un peu partout dans le monde. Mais le Japon, il en a fait le tour. Bien sûr, quand il partira, il regrettera ses amis. Mais au fond, peut-on parler d’amis ? A-t-il des « amis » à l’ambassade ? C’est un ramassis de bureaucrates et de nazis. L’ambassadeur n’est pas un mauvais bougre mais le courant qui passe entre eux, peut-on appeler ça de l’amitié ? De l’intérêt, mutuel, bien compris, au mieux... Ses équipiers du réseau, des amis ? Des collègues de travail, pourrait-on dire. Ces Japonais qui le renseignent, des amis ? Ils se connaissent à peine. Et tous les autres, tous ces gens qu’il voit à longueur de journée, au journal, au bureau de presse, au bar, au restaurant... Des amis ? Peut-être. Pourtant, il leur ment en permanence, il leur dit blanc et pense noir. Richard n’a pas d’amis, il ne peut pas avoir d’amis dans son « métier » !? La seule amie qu’il regrettera, c’est sa compagne, la belle Ishii Hanako*, ça c¹est sûr. Toujours souriante, toujours disponible. Discrète, aimable. Mais à elle non plus il n’a jamais dit la vérité. A-t-il eu un pressentiment ? En tout cas, il vient de demander à la jeune femme de quitter la capitale quelque temps, de retourner vivre chez ses parents à la campagne.

Il devrait parler au « Centre » de son envie d¹aller ailleurs. D¹habitude, ce n¹est pas aux agents de demander ça, c’est le centre qui dispose d’eux, qui fixe la feuille de route et non l’inverse. Mais lui, c¹est un peu un cas, non ? Un agent d’exception. On pourrait lui faire une fleur...

Non, le moral ne va pas fort ces jours ci ; ça ne va pas fort non plus autour de lui. Ses informateurs japonais sont aux abonnés absents depuis plus d¹une